26 Novembre 2013

Fotografo, artista, archivista: difficile dare una definizione univoca del tedesco Joachim Schmid, pioniere della found photography che da trent’anni offre un approdo autoriale al flusso di immagini prodotte dalla nostra quotidianità. Schmid è soprattutto un predatore di esistenze e di sguardi altrui, uno che cerca e trova nei mercatini delle pulci, nelle librerie antiquarie o in quell’immenso giacimento di istantanee che sono diventati i siti di photosharing. Lui stesso riconosce che Internet ha rappresentato l’unico, decisivo spartiacque del suo lavoro: in rete c’è tutto e subito. E non è un caso che proprio a Flickr siano dedicati i 96 volumi del progetto Other People’s Photographs. Ma l’annosa attenzione di Schmid per la fotografia di tutti i giorni rileva anche un altro fenomeno, meno evidente e probabilmente più inquietante: in questi ultimi decenni l’estinzione della pellicola e l’avvento del digitale hanno cambiato alla radice il senso e il peso che diamo ai fermo-immagine della nostra vita. Lungo quel percorso di autoproduzione editoriale che è diventato il suo marchio di fabbrica, Schmid ha così documentato una vera e propria torsione dell’immaginario collettivo: dov’era una foto ce ne sono cento, dov’era un ricordo troviamo centinaia di istantanee che dimentichiamo un minuto dopo averle scattate.

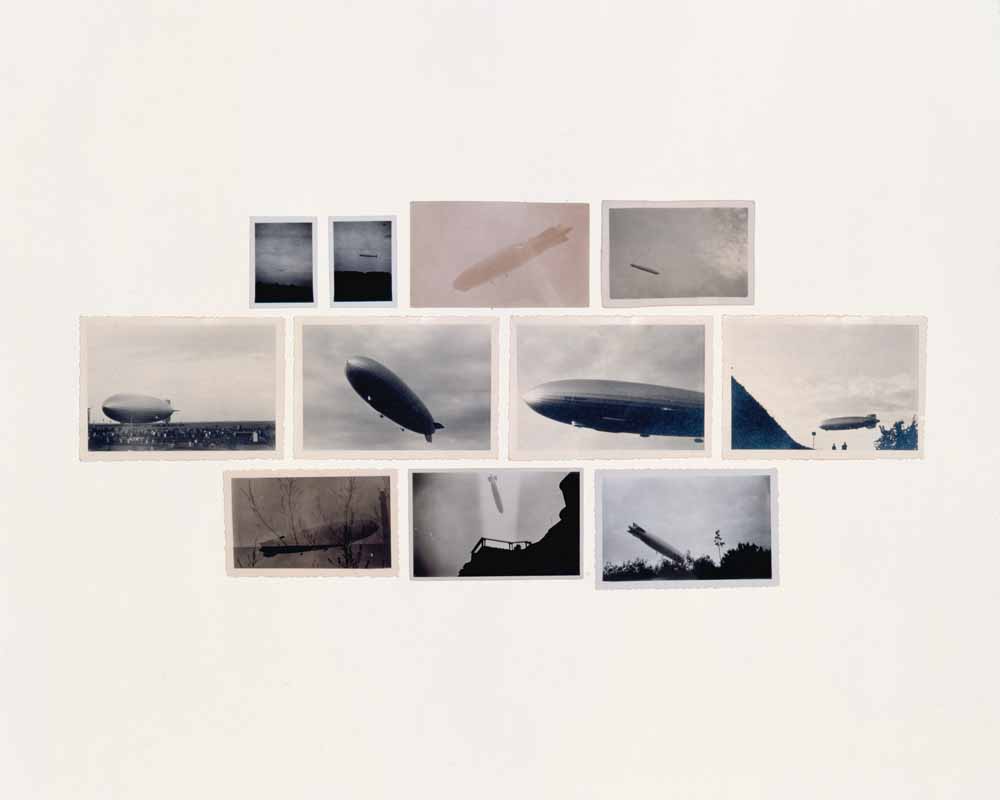

Joachim Schmid, Other People’s Photographs, 2008–2011.

Hai cominciato a lavorare sulla found photography negli anni Ottanta, e da allora questo genere è cresciuto in modo esponenziale. Quanto è cambiata la situazione rispetto ai tuoi inizi?

Moltissimo. Nei primi anni Ottanta occuparsi di foto trovate era un’attività da outsider: erano pochi gli artisti affermati che, come John Baldessari o Christian Boltanski, potevano permettersi di lavorare con questo tipo di immagini. Oggi, invece, per ragioni a me del tutto oscure, la found photography è diventata una tendenza decisamente mainstream. Nessuno mette più in dubbio la sua legittimità. Che si sia in Inghilterra, in Olanda o in Germania, in tutte le scuole d’arte gli studenti lavorano con materiale ritrovato.

Quali sono le principali conseguenze di quest’evoluzione?

A me, per esempio, capita spesso che qualcuno voglia mostrarmi i suoi lavori, ma poi invece di parlarmi di fotografia mi racconta di sua nonna. Con le foto ritrovate c’è il rischio di venire coinvolti personalmente, e questa è la ragione per cui io mi guardo bene dal metter mano ai miei album di famiglia. Non mi interessa fare un lavoro terapeutico sulle mie origini o i miei problemi familiari. Alcuni pensano che basti tirare fuori tre fotine di una processione ed esclamare: questa è mia nonna! No, dico io, non è tua nonna, è solo una maledetta foto! Ci sono un sacco di persone che fanno cose interessanti, ma molti altri pensano di ottenere chissà quali risultati prendendo una cosa qui, una cosa là e mescolando il tutto. E invece spesso non funziona.

Ricordi un momento di svolta nel tuo lavoro?

Credo sia stata un’evoluzione graduale, favorita principalmente da Internet. Con la rete è cambiato l’approccio: è come aprire il rubinetto di casa e trovarsi inondati di immagini. Per non parlare dei motori di ricerca: basta digitare un paio di parole e ti mettono a disposizione centinaia di migliaia di immagini. In sostanza, non occorre più uscire di casa in cerca di qualcosa di concreto, non si punta più all’incontro fortuito: si lavora comodamente alla tastiera con il mondo a portata di polpastrello.

È stato difficile imporre il tuo lavoro nei primi anni?

Difficilissimo. Trovai più accoglienza nel mondo dell’arte in generale, anche se lì c’era chi diceva: ma l’ha già fatto Hans-Peter Feldmann! O cose del genere. Nel mondo della fotografia le reazioni invece erano più del tipo: ma che vuole questo? Non usa la macchina fotografica? Allora che fotografo è? C’era molta confusione, anche perché in quegli anni la fotografia stava ancora lottando per essere riconosciuta come una forma d’arte. C’erano ancora gallerie che si dedicavano esclusivamente alla fotografia, che era come dire: siamo artisti anche noi, siamo artisti anche noi! Il prezzo che si è pagato per far sì che la fotografia fosse riconosciuta come una forma d’arte, è stata l’esclusione di tutto il resto: abbiamo la buona fotografia da una parte, che è ciò che fanno gli artisti, e un sacco di cattiva fotografia, pura spazzatura che non vale nemmeno la pena di chiamare fotografia. E le due cose sembrano non avere niente a che fare l’una con l’altra. Io invece la penso in modo diverso: la stessa identica immagine può essere usata in pubblicità, comparire su un quotidiano, avere un ruolo in un contesto privato ed essere virata verso una forma d’arte. A fare la differenza sono gli aggiustamenti minimi, e un contesto diverso.

Osservando il tuo lavoro si avverte una cesura fra due periodi distinti: le foto cartacee e Internet. Dopo aver esplorato a fondo Flickr con i 96 volumi del progetto Other People’s Photographs, pensi di tornare a lavorare con le foto cartacee?

È un tira e molla continuo. Ai tempi della mia prima connessione Internet rimasi affascinato dalla quantità di materiale disponibile online, ma dopo un po’ me ne stancai. Capii di non avere nessuna intenzione di passare il resto della mia vita seduto davanti a uno schermo come una scimmia. Oggi esco ancora di casa in cerca di spunti concreti. A volte li trovo, a volte no, ma la porta non è chiusa. Uno dei motivi per cui ho dedicato così tanto tempo a Flickr, è che avevo già fatto un lavoro simile con Archiv: nonostante fossi molto soddisfatto dal tipo di approccio, mi ero dovuto accontentare di scatti di quasi mezzo secolo prima.

Joachim Schmid, Other People’s Photographs, Buddies, 2008–2011.

Perché questo gap temporale?

Le foto finiscono nei mercatini delle pulci solo dopo la morte dei protagonisti, il che significa che ci sono un sacco di immagini degli anni Trenta, Quaranta, Cinquanta e Sessanta, ma poi è come se il mondo si fermasse. Per lavorare con le foto contemporanee avevo quindi bisogno di ricorrere a Internet. Inoltre, per creare dei pattern e realizzare un’esposizione di forte impatto visivo sono necessarie parecchie immagini: anche limitandosi a quattro o cinque istantanee per pannello, ce ne vogliono almeno 40 o 50 per completare una serie efficace. Oggi, nell’era delle foto online, il rifornimento è pressoché illimitato e le immagini sono a disposizione praticamente in tempo reale. Sono queste le ragioni per cui ho dedicato tutto questo tempo a Flickr. Other People’s Photographs è essenzialmente un remake di Archiv in condizioni diverse.

Quali strategie usi per cercare le immagini giuste?

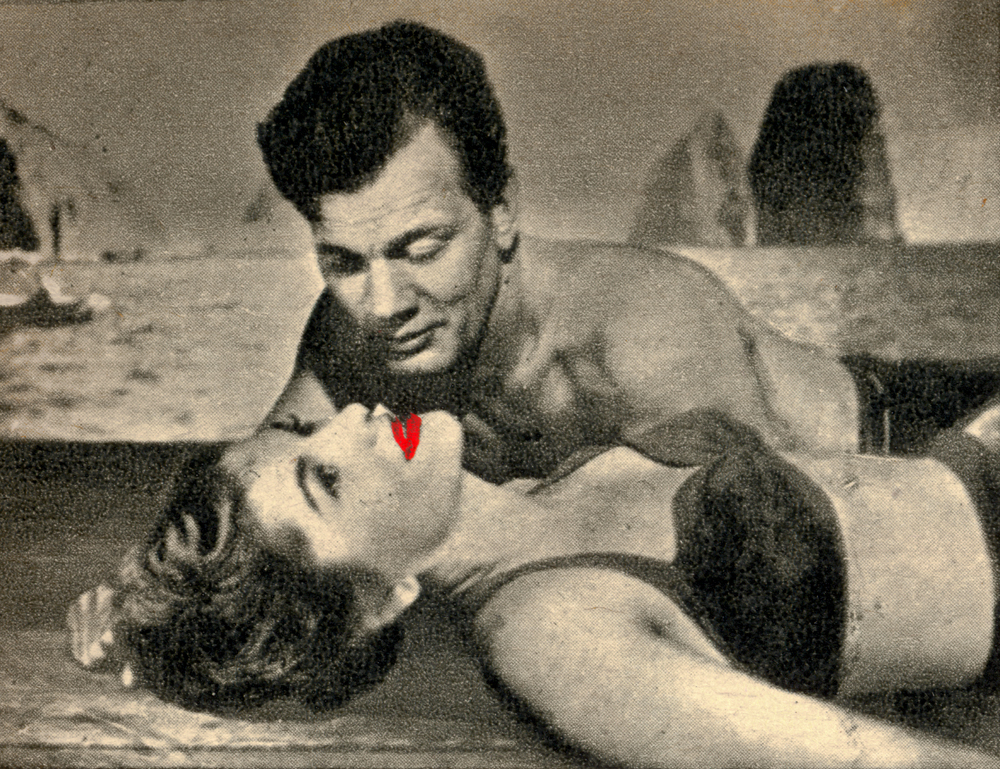

Non ho una vera e propria strategia, mi espongo al mondo e sono curioso di vedere cosa succede. Recentemente sono stato qualche giorno in Portogallo e mi sono ritrovato in una libreria di seconda mano a Lisbona. Lì ho scovato certe riviste sulle star del cinema: si capiva che erano appartenute a una giovane donna che si era divertita a colorare le labbra di tutte le attrici ritratte. Non avevo mai visto niente del genere, si è trattato del ritrovamento assolutamente fortuito di qualcosa che non mi sarei mai messo a cercare. Immagina Lisbona negli anni Cinquanta, una società povera sotto una dittatura che non offre nessuna via di fuga. E immagina una giovane donna che inizia a sognare il cinema perché quella è l’unica strada capace di portarla altrove. Quando faccio un incontro del genere, capisco subito che è qualcosa su cui avrò voglia di lavorare.

Joachim Schmid, Estrelas Amadas, 2013.

Come vedi il rapporto tra Flickr e Instagram, la piattaforma di immagini che è diventata una sorta di stile fotografico?

Non mi sono interessato a Instagram perché, finito il progetto su Flickr, ho deciso di abbandonare per un po’ le foto in rete. Non fa bene al cervello guardare foto altrui per dieci ore al giorno. Ho guardato talmente tanti scatti, e mi sono avvicinato talmente tanto alla vita delle persone più disparate, che dopo un po’ mi è venuto da dire: ok, prendiamoci una bella boccata d’aria. Osservare foto altrui può diventare una faccenda compulsiva, quasi come fare dello stalking. Seguivo dei flussi di immagini di persone che usavano Flickr, caricando molte immagini al giorno, e mi rendevo conto che stavo sviluppando una sorta di dipendenza nei confronti della loro quotidianità. Ma in fondo era così anche quando lavoravo con le immagini cartacee. A volte, in un mercatino delle pulci ti imbatti in una scatola di fotografie che è fondamentalmente la vita di una persona, la apri e magari ci trovi anche delle lettere, o altri documenti, e dopo un po’ inizi quasi a vivere la vita di un altro. È piuttosto affascinante, ma mi sono sempre ritrovato a premere il pulsante di emergenza e a dirmi: non è quello che voglio. Voglio lavorare sulle fotografie, non ricostruire biografie. Non c’è niente di male nel farlo, ma non è il mio lavoro e non m’interessa andare in quella direzione.

Nel 1965 Pierre Bourdieu scrisse La fotografia. Usi e funzioni sociali di un’arte media dove parlava di come le persone fanno fotografie. Analizzava, per esempio, come tendiamo a riprodurre certe immagini di noi stessi, e come le nostre immagini corrispondano a una certa idea del ruolo sociale. Forse oggi le persone fanno foto in modo più intimo: ci sono sempre più immagini, ma una dinamica meno chiara di autorappresentazione.

Penso che la pratica di scattare fotografie si sia alleggerita moltissimo, almeno tanto quanto si è diffusa. La gente fa foto senza scopo. Fare foto è semplicemente parte della vita di tutti i giorni e le singole foto hanno perso quasi completamente di significato. Scattare risponde ormai a una sensazione passeggera, del tipo: sono qui, ciao. Al contrario, fino a cinquant’anni fa una famiglia avrebbe usato un rullino, o magari due, nel corso di una vacanza intera. Avrebbero scelto la situazione da fotografare con molta più attenzione, si sarebbero preparati e con un po’ di fortuna avrebbero raggiunto anche un discreto senso della composizione. Oggi tutti fanno centinaia di foto ogni giorno, perciò il singolo scatto si è completamente svalutato. E credo che molte di queste foto non saranno mai guardate da nessuno. La gente le fa come per il capriccio di un momento, per poi scordarsene cinque minuti dopo.

Ci sono dei soggetti fotografici scomparsi nel corso del tempo, tipologie di foto che la gente scattava e che poi ha smesso di fare?

Più che di scomparsa parlerei di cambiamento nelle proporzioni. Lo scatto della famiglia in posa sta diventando un tema minore, mentre fino a pochi decenni fa era decisamente predominante. Ma probabilmente ciò è dovuto anche a una diversa attitudine sociale. La gerarchia familiare non è più al centro della nostra società, anzi, si fa fatica a trovare esempi di famiglia tradizionale con una madre, un padre e i figli – la gente vive nei modi più disparati, e questo certamente si riflette anche nella fotografia. Inoltre, l’avvento della fotografia digitale, con l’incredibile proliferazione di foto che ha generato, ha reso tutto molto più informale. Non penso che qualcosa stia scomparendo, ma lo spettro dei soggetti è diventato molto, molto più ampio. Ogni singola tazza di caffè è stata fotografata, ogni pizza è stata fotografata. Nessuno lo aveva fatto prima, e personalmente spero che prima o poi tutte queste pizze spariranno senza lasciare traccia.

Uno dei tuoi ultimi progetti, X Marks the Spot, riguarda la Dealey Plaza di Dallas, dove fu assassinato Kennedy. Si tratta di una delle poche volte, se non l’unica, in cui sei partito da un evento storico, da una memoria collettiva.

Avevo trovato delle foto di persone che se ne stavano in mezzo alla strada e mi chiedevo cosa facessero. Poi ho scoperto la webcam che trasmette le riprese della strada, e la combinazione è stata perfetta. Da un lato avevo scoperto gli scatti che la gente fa e carica in rete, e dall’altro potevo guardare quelle stesse persone mentre facevano quegli scatti. Il mix dei due sguardi mi è sembrato molto interessante. Si vedono le persone che per fare una foto dove Kennedy cadde assassinato vanno sul punto segnato con una X, poi si vedono quelle stesse persone andare verso il marciapiede dopo lo scatto. I fotogrammi delle riprese live della webcam vengono assemblati con gli scatti fatti dalla gente sul luogo del delitto.

Joachim Schmid, X Marks the Spot, 2013.

Ricordo che in un’intervista ti chiesero dell’11 settembre, e la tua risposta fu che non avresti fatto nulla in proposito perché se ne erano occupati già in troppi, e la gente non te l’avrebbe perdonata se ti ci fossi messo anche tu.

È un soggetto così saturo. Le immagini ovviamente sono molto potenti, molto attuali, ma c’è anche la follia di oggi, la paura del terrorismo e la paranoia legata a tutto questo. Forse qualcun altro è riuscito a farne qualcosa di valido, quanto a me non ci ho nemmeno provato, perché lavorare sull’11 settembre non rientrava tra le mie principali aspirazioni.

Hai mai pensato di fare un lavoro comparativo basato sulla fotografia professionale, mettendo a confronto i luoghi comuni e le ossessioni dei vari generi?

L’idea mi ha solleticato per un po’, ma alla fine ho lasciato perdere. A volte penso che sarebbe interessante farlo, ma con un approccio del genere non ti fai molti amici nell’ambiente. Non frequento più le fiere d’arte o le gallerie, ma quando mi capita di andarci mi chiedo: come è possibile? Ho visto la stessa cosa in un’altra galleria dietro l’angolo, si assomigliano tutti! Ci sono semplicemente alcuni modelli e la gente li ripete. Ma chi volete prendere in giro?

Molti artisti ringraziano chiunque li abbia aiutati: gallerie, editori, etc. Tu invece fai tutto da solo, preferisci autopubblicarti.

Ho tagliato i ponti con il mondo dell’editoria, non ho alcun rispetto per gli editori. Negli ultimi venti o trent’anni la pratica editoriale è tristemente cambiata. La maggior parte degli editori non può più dirsi tale, sono diventati dei semplici procacciatori di denaro. Fanno libri finanziati dai musei, dalle gallerie o anche dagli artisti stessi. La loro autorevolezza si è fortemente ridimensionata. È un mondo completamente corrotto. Da giovane ho provato a pubblicare un paio di libri, senza grande successo. E posso pure capirlo. Se provo a mettermi nei panni di un editore e considero le mie proposte, mi chiedo: le pubblicherei? No, perché è abbastanza ovvio che potrebbero suscitare l’interesse solo di pochissime persone. Perciò non me la prendo troppo, capisco perché non pubblicano la mia roba. Ora sono davvero felice di avere accesso a una tecnologia che mi permette di fare dei libri. Il rischio è minimo, si possono stampare cento copie di discreta qualità a poco prezzo. Nell’era di Internet è molto più facile trovare il tuo pubblico, ed essere trovato.

Dai l’impressione di voler mantenere un prezzo piuttosto basso per le tue pubblicazioni.

Penso sia importante. Un libro è il mezzo perfetto per trasmettere un’idea o un concetto, e in termini puramente pratici è un modo molto democratico di fare arte. Non mi sono mai interessati i libri d’arte stampati su carta finissima e roba del genere. Mi interessa l’aspetto democratico del libro, un libro dove essere accessibile agli studenti. Non ho nulla in contrario rispetto ai libri costosi, ma non è il mio mondo. Preferisco avere cinquanta piccoli libri che un solo grande libro.

Utilizzando immagini altrui, come ti regoli con il diritto d’autore?

Sono consapevole di muovermi in una zona grigia. Tendo a ignorare la questione e se sorgono problemi trovo il modo di risolverli al momento. Mi è capitato due o tre volte che delle persone si siano lamentate, non perché ne avessi utilizzate le foto, ma per paura che potessi farlo. In due occasioni, degli utenti di Flickr se la sono presa veramente, e uno di loro è riuscito a rintracciare un paio di fotografi di cui avevo usato le immagini e a far girare un’e-mail dicendo: ma lo sapete che Joachim Schmid sta usando il vostro lavoro? I due poi mi hanno contattato, ma non è successo nulla. Anzi, uno ha detto: mi fa molto piacere che una delle mie foto compaia nel tuo libro! Me ne mandi una copia?

Joachim Schmid, Other People’s Photographs, Cleavage, 2008–2011.

Un’ultima curiosità: sei il “fotografo che non fotografa”, ma hai accennato più volte al fatto che nei tuoi lavori compaiono anche foto tue. Perché non affidarsi completamente agli scatti altrui?

Per ragioni molto pratiche. Nella serie Other People’s Photographs, per esempio, molte delle foto sono mie, e il motivo è semplice: se scelgo di fare una serie di tramonti, ne trovo quanti ne voglio e non ho bisogno di scattare a mia volta. Ma il discorso cambia se decido di fare un libro su un dato soggetto, senza avere a disposizione migliaia di immagini. Ora, ogni libro contiene 32 foto, ma per calibrare il tutto e creare una bella serie che mi soddisfi ho bisogno di poter fare una selezione su almeno 100-150 foto. Oppure mi capita di voler inserire un’immagine che però non ha una foto abbinabile. Allora rimedio scattando da me. Potrei passare altri due o tre giorni davanti al computer per cercare l’immagine giusta, ma sarebbe una pura perdita di tempo. Alla fine il risultato non cambia.

Joachim Schmid, Archiv #1, 1986.

Joachim Schmid, Archiv #122, 1988.

Joachim Schmid, Estrelas Amadas, 2013

Joachim Schmid, Other People’s Photographs, Flashing, 2008–2011.

Joachim Schmid, Archiv #606, 1994.

Joachim Schmid, Photogenetic Drafts, 1991.

Joachim Schmid, Photogenetic Drafts, 1991.

Joachim Schmid, Photogenetic Drafts, 1991.

Joachim Schmid, Photogenetic Drafts, 1991.

Joachim Schmid