24 Maggio 2013

A grande richiesta, abbiamo deciso di pubblicare sul sito le lunghe e straordinarie interviste apparse sul magazine cartaceo dal 2009 al 2011. Quaranta trascinanti conversazioni con i protagonisti dell’arte contemporanea, del design e dell’architettura. Una volta alla settimana, un appuntamento da non perdere. Un regalo. Oggi tocca a Joost Grootens.

Klat #05, primavera 2011.

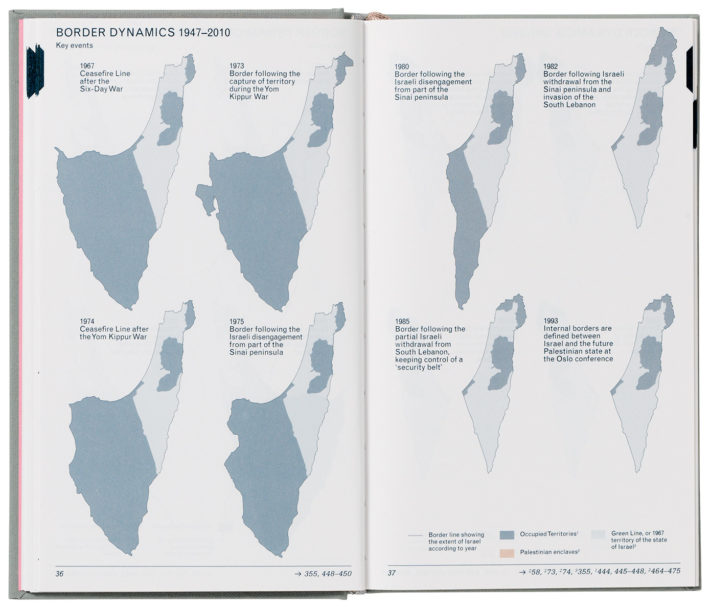

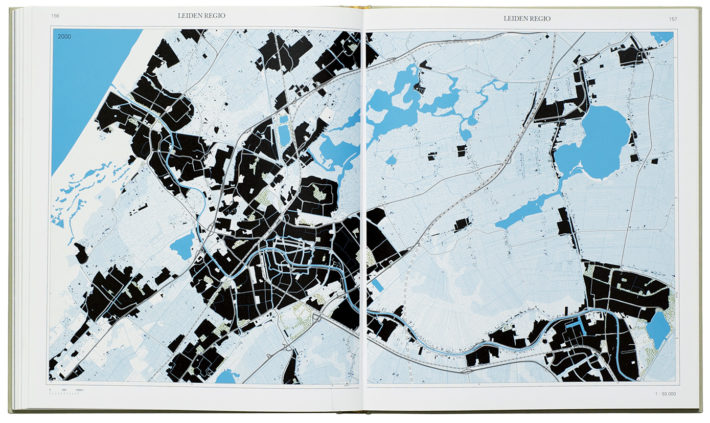

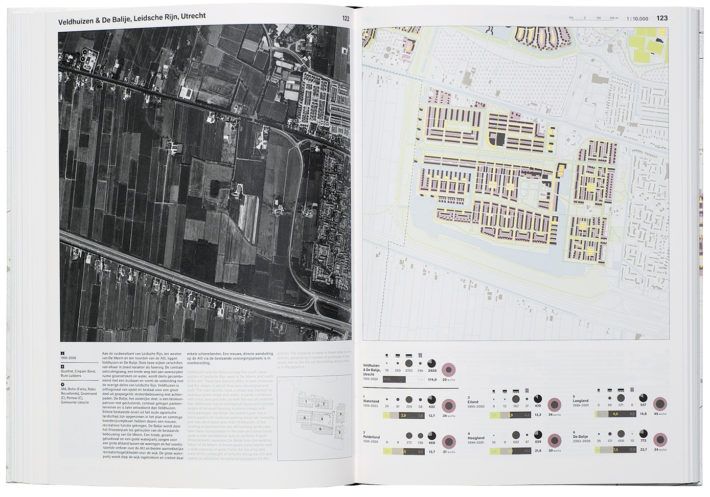

Joost Grootens giura che non si tratta di arte, ma intanto reinventa il libro in quella che lui definisce l’era dell’obesità dell’informazione, privilegiando l’aspetto materiale, tattile del testo, la limpidezza grafica, la composizione rigorosa e creativa. Grootens ha studiato architettura alla Rietveld Academy negli anni Novanta, ma ha scoperto ben presto di essere interessato più alla rappresentazione degli edifici, degli spazi, che alla loro progettazione vera e propria. L’ultima monografia, intitolata I swear I use no art at all, è un atlante degli ultimi dieci anni del suo lavoro, che comprende gli oltre cento libri fino a ora realizzati ed esprime la sua fede nella neutralità dello stile, nella presenza invisibile del designer, creatore di semilavorati destinati a essere portati a termine dal lettore. Avendone prodotti sette, fra cui il recente Atlas of the Conflict. Israel-Palestine, realizzato in collaborazione con Malkit Shoshan, Grootens è noto soprattutto come il re-inventore della tipologia degli atlanti, con progettazioni grafiche di magistrale chiarezza capaci di ripensare la funzione del libro nell’era digitale. Nel 2009, Grootens ha ricevuto il Rotterdam Design Prize per quattro degli atlanti prodotti per 010 Publishers: Metropolitan World Atlas, Limes Atlas, Vinex Atlas e The Big KAN Atlas.

È proprio vero che non si tratta di arte?

Io ci provo, anche se mi rendo conto che non è facile… Mi sforzo di essere neutrale nei miei lavori. Tutto qua.

Perché hai questo desiderio di scomparire dal tuo lavoro in un’era in cui tutti sembrano così ansiosi di affermare la propria paternità sugli oggetti e i designer vengono consacrati artisti e geni; in cui sono le edizioni limitate a determinare il prezzo delle opere, e architettura e arte lottano per affermare le proprie originalità e autorialità?

Io cerco di fare libri che siano strumenti specialistici di informazione. Produco strumenti, insomma. Per questo tipo di prodotto, la neutralità dello stile è essenziale. L’altra ragione che mi spinge a perseguire la presenza invisibile del design nei miei libri, risiede nel fatto che oggi circola davvero troppa informazione. È un’epoca di obesità dell’informazione, in cui produrre informazioni è diventato semplicissimo. In questo contesto, design e designer dovrebbero avere un ruolo chiaro, distinto. Io mi considero un intermediario fra il lettore e l’autore, nonché fra l’editore e lo stampatore. E il mio compito di intermediario consiste nel semplificare il processo di comunicazione. Non devi dimenticare che io spesso lavoro su libri specialistici dalle bassissime tirature, pensati per un pubblico di nicchia che usa il libro come strumento di lavoro, testo di riferimento, prontuario o punto di partenza per il loro lavoro.

Atlas of the Conflict. Israel-Palestine by Malkit Shoshan (author, maps, data). Design book and maps by Studio Joost Grootens. 010 Publishers, 2010.

Cosa intendi col termine strumento?

Nel mio caso, uno strumento è un oggetto non finito, un oggetto che ha bisogno di essere completato dal lettore. I miei prodotti sono semilavorati, oggetti incompleti. La possibilità di ricavare informazioni, soprattutto dagli atlanti, dove si confrontano carte, dati e foto che appartengono a momenti temporali diversi, è nelle mani del lettore. A volte, in questi libri, le informazioni sono talmente complesse e stratificate che spetta al lettore lavorare sul contenuto. Libri del genere non possono accogliere troppe idee di design, direi non più di quattro. Il mio contributo dev’essere minimo, in un certo senso. Diversamente dai testi di narrativa tradizionale, i libri che faccio io non sono quasi mai concepiti per una lettura lineare. Si può cominciare dall’indice dei capitoli o dall’indice dei nomi, oppure dalle carte che si trovano nel mezzo. Una esperienza che assomiglia di più alla navigazione del web che alla visione di un film.

Potremmo paragonare l’esperienza che crei per il lettore a un’esperienza urbana? Lo chiedo perché sembra che le tue strutture permettano di vagare, lasciarsi portare dalla corrente, deviare, scoprire, esercitando continue scelte sulla direzione da prendere, quasi come quando si cammina in una città.

In effetti, penso ai libri come a delle esperienze spaziali, a un andirivieni nello spazio.

Perché atlanti, perché carte?

Non mi piacciono le carte in sé, mi piacciono dentro a un libro. Se un libro ne contiene molte, puoi confrontarle. Appena le metti in relazione fra loro, emerge un gioco grafico fra le diverse pagine. Degli oltre cento libri che ho prodotto fino a oggi, soltanto sette sono veri e propri atlanti dotati di carte. Per me, l’atlante rappresenta qualcosa di speciale. Mostra l’esigenza di presentare le informazioni nel modo più pratico possibile e impiega una vasta gamma di mezzi grafici per soddisfare questa esigenza: colori, pittogrammi, tipografia, cartografia, infografia e scale di rappresentazione. Attraverso i sistemi di indicizzazione visiva, fornisce inoltre diverse modalità di accesso alla stessa informazione. Anche in altri libri ricorro agli elementi dell’atlante, agli indici visivi: accosto flussi informativi simultanei, trasformo i dati in grafici, ma è negli atlanti che questi elementi vengono usati nella maniera più radicale.

Limes Atlas by Jos Bazelmans, Ton Bloemers, Robert Broesi (MUST Stedebouw), Bernard Colenbrander, Catherine Visser (DaF architecten). Design book and maps by Studio Joost Grootens. 010 Publishers, 2005.

So che tutto nasce da un’epifania, quando da studente della Rietveld Academy hai scoperto di essere più interessato alla rappresentazione dell’architettura che alla progettazione vera e propria di edifici.

Sì. Gli architetti fanno emergere molte più cose nella rappresentazione degli edifici che nella costruzione: rivelano le loro ambizioni, dichiarano chi stimano, come si collocano nella prospettiva storica della professione.

Dal momento che i tuoi libri possono essere letti o considerati costruzioni spaziali, ti spingeresti fino a dire che sono anche forme architettoniche? O, letteralmente, architetture di carta?

No, non architetture di carta, perché questa definizione fa pensare a un’architettura che non si è materializzata, a progetti che sono rimasti allo stato progettuale. Mentre i miei libri hanno una fisicità e una spazialità precise, sono oggetti che impiegano materiali tattili per le copertine, una certa trasparenza della carta, inchiostri particolari. Richiedono il gesto fisico di sfogliare le pagine. Tutte esperienze molto spaziali. Ma c’è anche un’altra spazialità: se si colloca una carta geografica accanto a dei dati, i due elementi cominciano a interagire. Il libro è un oggetto interessante, semplice e complesso allo stesso tempo.

Con l’arrivo sul mercato dell’iPad e del Kindle, si tende comunemente a pensare che i media digitali stiano sostituendo la carta stampata e che il libro sia destinato a diventare obsoleto. Ma nel tuo saggio I swear I use no art at all sostieni che in realtà il Web non fa che creare altre possibilità per il libro, e che il libro rimane l’opzione migliore. Ci potresti spiegare questo concetto?

Innanzitutto, devo ammettere che non mi dispiacerebbe se venissero prodotti meno libri. Un tempo i libri si occupavano di molte cose delle quali oggi non si devono più occupare. Negli anni Novanta, per esempio, molte monografie di architettura sembravano brochure degli studi: ora sono i siti web a svolgere questa funzione. Togliendo alla monografia un certo tipo di funzione, si aprono spazi per un nuovo genere di testi d’architettura. Per esempio, un genere di libri che esplora la rappresentazione dell’architettura, come quelli dell’Atelier Bow-Wow, in cui ci si interroga su ciò che abbiamo di fronte. Si tratta di una presentazione? Di un disegno tecnico? Pensiamo a un libro come Natural History di Herzog & de Meuron che esplora l’intero processo architettonico senza mostrare alcun edificio. Sono il primo ad ammettere che paragonato ai media digitali il libro presenta dei limiti: è costoso, ha un grosso impatto ambientale, ed è sprovvisto di possibilità interattive, nel senso che le informazioni in esso contenute non possono essere aggiornate facilmente. Tuttavia presenta alcuni vantaggi. La qualità delle immagini, la concentrazione di informazioni e la sua fisicità sono tutte caratteristiche che costituiscono un vantaggio rispetto allo schermo del computer. Come designer, cerco di sfruttare al massimo tali potenzialità. Un altro aspetto che mi piace del libro è la sua limitatezza fisica, contro la natura illimitata di Internet. Un libro può essere toccato, letteralmente stretto fra le mani. Il lettore, davanti a ogni pagina, non si deve chiedere perplesso che cosa sta guardando.

Cosa intendi esattamente?

Intendo che bisogna sbarazzarsi del mito della complessità visiva, puntare dritto al contenuto, senza fronzoli. Le sequenze monotone di pagine non mi spaventano. Non voglio compiacere il lettore a ogni pagina. Se il contenuto del sistema da me progettato lo richiede, le pagine possono anche essere noiose.

I swear I use no art at all, concept and texts by Joost Grootens. 010 Publishers, 2010.

Tu dici: “La sovrapposizione dell’informazione grafica a qualcos’altro si basa sull’equivoco che la complessità visiva veicoli visivamente una pluralità di significati”. Vuoi dire che è la chiarezza visiva a veicolare nel modo migliore la complessità dei concetti?

La chiarezza ha una sua bellezza. È talmente chiara che non la si può negare. Non la devo spiegare per filo e per segno. Io appartengo alla scuola del “mostrare e non spiegare”.

Sei appena stato nominato Programme Leader Information Design del Design Master Course alla Design Academy Eindhoven. In che modo questa tua filosofia del design influenza il tuo insegnamento e che impronta stai dando al dipartimento?

A Eindhoven lavoro su tre livelli: insegno la mia idea di design editoriale, la traduzione grafica dell’informazione e la creazione di interfacce per prodotti analoghi al libro, ma anche per prodotti digitali come le applicazioni per iPad. Vi è poi un altro aspetto che stiamo esplorando, ovvero la possibilità che i designer progettino i propri strumenti. E in questo caso lavoriamo con il software. Il computer ha reso il processo di progettazione più democratico, meno specialistico. Quello della composizione tipografica era un mondo oscuro in cui soltanto persone dotate di competenze e strumenti specifici potevano produrre i testi. Qualcosa che oggi chiunque può fare, semplicemente premendo un tasto. Il successivo passo logico sarebbe l’indipendenza di noi designer da società come Adobe e Microsoft, e la possibilità di progettare i nostri strumenti di lavoro. Nella terza parte del corso riflettiamo invece sull’era dell’informazione e sul ruolo che in essa occupa il design.

Come designer sostieni la necessità di una posizione neutrale, ma si potrebbe obiettare che questa tua posizione alla fine si trasforma in qualcosa di simile a una firma, a uno stile…

Ci sono scelte di stile che ricorrono: i materiali, l’impiego del bianco nella pagina, la trasformazione dei dati in grafici. Altre cose invece variano di continuo. I libri hanno dimensioni diverse. Per esempio, Atlas of the Conflict è piccolo e maneggevole. Anche i font variano. Altri designer sono più coerenti da questo punto di vista. Può darsi che io sia più limitato, per quanto concerne carta e inchiostri, però esploro altri campi. Ammetto tuttavia l’esistenza di alcune similitudini nelle cose che progetto.

Hai reinventato l’atlante e l’indice lavorando sulla tattilità e la materialità del libro. In cosa consiste il fascino degli inchiostri metallici e fluorescenti?

Gli inchiostri fluorescenti hanno una consistenza particolare, una presenza diversa sulla pagina. Sono opachi e sulla carta sembrano posarsi, anziché affondare come altri tipi di inchiostro. Se si inclina leggermente il libro stampato con questi inchiostri, sembra quasi di poterli far scivolare via. A volte sono molto presenti e a volte sembrano dissolversi nello sfondo. Il libro diventa interattivo, ma in modo molto lo-fi.

Vinex Atlas by Jelte Boeijenga & Jeroen Mensink. Design book and maps by Studio Joost Grootens. 010 Publishers, 2008.

Nei tuoi progetti, l’essenzialità, l’esattezza e la chiarezza sono valori aggiunti. Che rapporto hanno i tuoi libri con l’epoca degli eccessi in cui viviamo?

I libri che progetto sono inequivocabilmente prodotti dell’era dell’informazione, non esisterebbero senza l’ausilio di computer, database, software, Internet, etc. Anche i loro lettori appartengono alla stessa era digitale dell’informazione. Sono abituati alle miniature delle immagini, all’interfaccia di iTunes, e inoltre lavorano davanti allo schermo del computer, lo guardano nella stessa stanza in cui un televisore acceso trasmette notizie live, mentre loro sono su Twitter oppure mandano sms con lo smartphone. In altre parole, sono abituati a un certo eccesso di informazione. Io cerco di incorporare queste esperienze del lettore nei miei progetti. I miei indici visivi dovrebbero avere la semplicità organizzativa e la completezza di iTunes. Non soltanto il titolo della canzone, ma anche il titolo dell’album, il nome dell’artista, l’anno in cui è stata prodotta la canzone, la mia valutazione personale della canzone, informazioni su quando l’ho aggiunta alla mia library, e su quante volte l’ho ascoltata.

Lavorare per sottrazione. Nei tuoi progetti, molte cose non si vedono…

In effetti, ci sarebbe molto da dire sulle cose che non si vedono nella mia grafica editoriale. Spesso le cose che non si vedono sono le più difficili, quelle su cui devo lavorare di più. Per esempio, il fatto che in un dato libro non compaiano fotografie. Il Limes Atlas tratta del confine settentrionale dell’Impero Romano nei Paesi Bassi, e ho dovuto lavorare con persone convinte della necessità di includere nel libro delle foto dei Romani… Non includere alcune cose è una grossa parte del mio lavoro.

Spesso le fotografie sono la forma di rappresentazione più ovvia, una scelta quasi obbligata. Cerchi di opporti al loro uso?

Se non le ritengo davvero essenziali, mi rifiuto di usarle. E non perché di principio sia contrario alle foto. Il fatto è che vent’anni fa stampare un libro di fotografie era molto più costoso e quindi si rendeva necessario riflettere su ogni decisione in maniera molto più consapevole. Oggi, invece, inserire immagini è talmente semplice che diventa difficile non usarle.

In che modo questo processo decisionale entra nei libri d’arte che produci? In quelli che si affidano chiaramente alla fotografia d’arte, come Without and Within o Findings on Ice o ancora Findings on Elasticity di Mark Pimlott, per esempio? Lavori in collaborazione con l’artista o l’architetto?

Se guardi Without and Within, vedi che il libro tratta dell’idea di legame, di continuità fra certi paesaggi storici (il modo in cui vengono fotografati) e grandi spazi pubblici come gli aeroporti e i musei. Il libro contiene sia immagini del paesaggio originario nordamericano, sia immagini più contemporanee di grandi spazi pubblici. Si evidenziano delle somiglianze tra i due “mondi”. Si tratta di un libro in sé molto classico, un testo normale, che presenta però alcuni dettagli in relazione alle immagini. Dettagli minori ma essenziali, che fanno la differenza. Tutti i paesaggi sono stampati a due colori, nero e grigio scuro, perché diventino intensi e pesanti, e c’è un netto contrasto tra bianco e nero. Per gli interni degli spazi pubblici, ho usato il nero e uno smalto metallico molto sottile. In questo modo, cerco di sottolineare o di tradurre le tesi sostenute dall’autore, quasi materializzandole. Lo stesso vale per l’aspetto tipografico. Il layout è quello di un libro di testo classico, ma nella scelta dei font creati da designer canadesi e americani e nel modo in cui vengono trattati i testi si sentono i riferimenti al paesaggio americano e alle sue città.

Metropolitan World Atlas by Arjen van Susteren. Design book and maps by Studio Joost Grootens. 010 Publishers, 2005.

L’idea di evidenziare il contenuto o le tesi del fotografo attraverso la stampa è molto interessante. Se Mark dovesse riprodurre alcune di queste foto per lo spazio espositivo di una galleria, ricorrerebbe alla stessa tecnica? Oppure si tratta di una tecnica efficace solo all’interno del libro?

È una tecnica valida per il libro. Tuttavia, credo che dovendo rappresentare il suo lavoro nello spazio espositivo di una galleria, Mark si troverebbe a prendere decisioni simili. Io sono sempre consapevole del fatto che tutto il mio lavoro consiste nel tradurre un’idea e trasformarla in carta e inchiostro. Libri come Findings on Ice e Findings on Elasticity parlano proprio di questo. L’argomento della serie Findings on – per il momento ne ho prodotti due – è che arte e scienza sono atti creativi. La serie sottolinea la creatività di scienziati, artisti, registi, poeti. Nei libri cerco di creare incontri fra questi mondi, non di presentare un progetto scientifico come un progetto artistico o viceversa. Cerco di dare al progetto scientifico il contesto grafico di un libro scientifico o al lavoro d’arte quello del libro d’arte. Gioco con le convenzioni o i cliché dei diversi generi. Il mio scopo è quello di permettere al contenuto nel suo complesso di trovare il proprio contesto naturale. Quando affronto la progettazione di un libro rifletto molto sul contesto, su quale sia quello giusto. Per Without and Within volevo creare una specie di pubblicazione accademica nordamericana, ma più tattile e fisica, un po’ più oggetto concreto. Traggo grande ispirazione da alcuni architetti che lavorano nella tradizione modernista, ma che allo stesso tempo sono molto consapevoli delle condizioni locali e cercano di incorporarle nei loro progetti.

Quando parli di utilizzare o creare determinati contesti, intendi dire che ricorri a una certa tipologia specifica di libro?

Sì, la tipologia ha un’importanza determinante per me. E davanti alla giusta tipologia provo un grande sollievo, perché contiene già metà del progetto. Tutte le decisioni a seguire dipenderanno dalla tipologia scelta: dimensioni, font, tipo di carta. Poi, il passo più interessante consiste nel vedere se la tipologia scelta necessita di qualche aggiustamento per accogliere il contenuto. A volte sovrappongo due tipologie all’interno dello stesso volume. Nell’Atlas of the Conflict, per esempio, c’è l’atlante ma c’è anche il dizionario. Oppure, in Findings on Elasticity ci sono rivista scientifica e libro d’arte insieme.

Poco fa hai detto di trarre ispirazione da architetti che lavorano in una tradizione modernista, i cui progetti però sembrano radicati nel contesto locale. Chi potrebbero essere?

Apprezzo alcuni architetti inglesi come Tony Fretton, Sergison Bates, Adam Caruso e Peter St. John, che non impongono forme, materiali e dimensioni prestabilite. Osservano il contesto e poi realizzano edifici che sono indipendenti dall’ambiente e allo stesso tempo ne riflettono chiaramente alcune caratteristiche. Ve ne sono anche altri. Sigurd Lewerentz, per esempio, un architetto svedese che negli anni Cinquanta e Sessanta ha progettato alcune chiese stupende. E ci sono molti architetti svizzeri di cui ammiro l’opera. Nessun olandese, come vedi.

Atlas of the New Dutch Water Defence Line, edited by Bernard Colenbrander and Rita Brons. Design book and maps by Studio Joost Grootens. 010 Publishers, 2009.

Negli ultimi vent’anni si è molto osannato il design olandese, con progetti come Droog Design o pubblicazioni come Super Dutch. Ti consideri un designer olandese?

Sì e no. Da una parte le cose che faccio appartengono alla cultura e all’eredità di questo paese, però dall’altra non sembrano olandesi. Sono molto presente nel processo editoriale, e questo è un atteggiamento tipicamente olandese. Tuttavia, è difficile trovare nel mio lavoro qualche aspetto stilistico tipico del design olandese.

Qual è secondo te la tipologia del libro d’arte? È il catalogo di una mostra, con un lungo saggio introduttivo, seguito da una serie di tavole e testi?

Da qualche tempo sono impegnato nella progettazione di un libro su una collezione museale. La collezione è la colonna portante, dal punto di vista economico, del museo. Lì ci trovi la sua storia, che forma una specie di mappa di tutte le decisioni che sono state prese nel corso del tempo, della politica seguita dal museo. Come si fa a ricavare un libro da tutto ciò? È come un database che puoi affrontare in modi diversi. Di recente ho realizzato un progetto per il Van Abbemuseum. Attraverso rappresentazioni infografiche, abbiamo messo in scena lungo le pareti e in alcune stanze del museo la disparità tra artisti di sesso maschile e femminile all’interno della collezione. Ci siamo resi conto, per esempio, che fino agli anni Ottanta si sono acquistate ben poche opere di artiste. Se si guardano queste collezioni in maniera consapevole, si possono ricavare molte informazioni.

Un libro su una collezione potrebbe essere l’atlante di una collezione?

Certamente. Il libro a cui sto pensando è una specie di rappresentazione grafica di un enorme database di opere, che solo casualmente sono opere d’arte. Si tratta sempre di un’esposizione di dati. I miei atlanti contengono carte geografiche, ma questo è soltanto un modo di guardare i dati. Mi piacerebbe fare un atlante che non contiene nemmeno una carta geografica.