21 Marzo 2014

Yuri Ancarani non è un artista che dirige la scena o dà indicazioni su come comportarsi ai suoi personaggi. È un uomo semplice che osserva, registra, impara. Usa l’obiettivo per ricercare brani di realtà autentica, non intaccata dagli orpelli che trasformano la vita reale in fiction e gli uomini in copie dei personaggi televisivi. Ancarani oltrepassa il confine della video-arte per produrre brevi filmati che contaminano cinema documentario e arte contemporanea. La sua ricerca mira a esplorare regioni poco visibili del quotidiano, realtà in cui egli stesso si addentra in prima persona per varcare soglie inesplorate, territori spesso rischiosi, ma così stimolanti da innescare una sfida personale e professionale. Il suo ultimo progetto è una trilogia – Il Capo (2010), Piattaforma Luna (2011), Da Vinci (2012) – dedicata al tema del lavoro, ovvero a quei mestieri estremi, inconsueti e poco raccontati che si svolgono in ambienti affascinanti e disagevoli, al limite della sopravvivenza. I tre film sono stati proiettati in prestigiosi festival internazionali come il Cinema Eye Honors del Museum of the Moving Image di New York, l’International Film Festival di Rotterdam, la Mostra del Cinema di Venezia. Nel 2014 Ancarani è stato nominato tra i finalisti del Premio MAXXI. A Berlino, presso la Isabella Bortolozzi Galerie, è in corso fino al 5 aprile la sua prima personale: La Malattia del Ferro / Die Krankheit des Eisens.

Yuri Ancarani, Il Capo, 2010. Courtesy: Yuri Ancarani e Galleria Zero.

Sei nato a Ravenna, e dopo la maturità artistica ti sei trasferito a Milano per studiare alla Naba, dove ti sei laureato con Paolo Rosa. È lì che hai iniziato a dedicarti al video?

Negli anni Novanta la Naba era molto piccola, ma vi insegnavano già grandi nomi: la dirigeva Gianni Colombo, Hidetoshi Nagasawa teneva il corso di scultura, mentre tra i docenti di Storia dell’arte c’era Vittorio Fagone, che puntava su Land Art e video-arte e ci portava a vedere mostre di artisti come Robert Cahen o Gary Hill. Per me, che provenivo da studi tradizionali, si trattava di un mondo completamente nuovo. La Naba aveva anche un laboratorio video molto attrezzato che io frequentavo per imparare l’uso delle tecniche di montaggio. Il professore responsabile mi vide così interessato che mi diede le chiavi del laboratorio per permettermi di entrarci di notte a lavorare sui miei progetti. Tutto questo per dire che sì, il mio approccio nei confronti del video nasce proprio lì.

Hai lasciato Ravenna nel 1991, ma questa città, la riviera romagnola e Rimini sono luoghi che tornano continuamente nei tuoi lavori. Cosa rappresentano per te?

A Milano, la Romagna mi mancava moltissimo, era tutto così nuovo per me. Ricordo che appena arrivato chiamai mia madre per dirle che a Milano c’erano i treni per strada! Avevo diciotto anni, ma non avevo mai visto un tram in vita mia. Capivo che era importante vivere la grande città, ma allo stesso tempo la trovavo un po’ fredda, distante: una perfetta vetrina per presentare i miei lavori, che però avevo bisogno di produrre altrove.

E quindi tornavi spesso in Romagna?

Sì, mi interessava raccontare le storie di un piccolo mondo che conoscevo molto bene. In Romagna c’è un grande fermento culturale, tutti sono un po’ artisti e si applicano alle loro cose con una passione particolare. C’è tanta follia e la follia serve sempre. All’inizio della mia carriera, quando il budget era pari a zero e facevo ancora tanta pratica per acquisire la tecnica giusta, in Romagna ho sempre trovato la situazione ideale: molto aiuto e nessuno che si tirasse indietro.

Yuri Ancarani, La questione romagnola, 2002-2012. Courtesy: Yuri Ancarani e Galleria Zero.

La critica ti definisce alternativamente un video-artista o un filmmaker. I tuoi video sono esposti nelle gallerie d’arte e presentati ai festival cinematografici. Ti ritrovi in questo connubio e dualismo arte/cinema?

Nel 1995-96 partecipai al Video Art Festival di Locarno, manifestazione che oggi non esiste più e che ospitava principalmente video degli anni Ottanta e Novanta. È stata un’esperienza importante, e mi ha portato a contaminare il mondo del cinema e quello della videoarte. Questa prossimità oggi sembra naturale, ma solo qualche anno fa non era così: il cinema era molto costoso e aveva tempi tecnici molto lunghi, mentre il video si produceva in velocità, spesso a discapito della qualità visiva. Erano due mondi assai diversi, mentre oggi la contaminazione tra arte e cinema è molto forte anche dal punto di vista tecnico: con la stessa attrezzatura puoi fare sia video sia foto sia cinema.

Che cosa vuol dire fare arte per te?

Il mondo dell’arte contemporanea è una sorta di rifugio per i talenti più disparati. All’inizio della mia carriera, mi sono ritrovato a fare mostre collettive con teatranti che facevano i performer, architetti che sviluppavano progetti di urbanistica sociale, fotografi di ogni genere, professionisti che utilizzavano il contenitore bianco per fare ricerca. Ecco, io mi sento così: un professionista che utilizza il contenitore bianco per fare ricerca. La società contemporanea è incentrata sul business, ma il mondo dell’arte offre ancora questa possibilità. Oggi più che mai l’artista ha il compito di aprirti gli occhi e di farti guardare la realtà da un punto di vista laterale.

Come realizzi i tuoi lavori? Hai un team che lavora per te?

Lavoro con una mini troupe composta da cinque persone. Non mi sento un regista perché non dirigo nessuno: il regista fa un lavoro sugli attori, mentre i miei attori sono personaggi veri che lascio liberi di agire in modo naturale. Inizio a fare il mio film con grande umiltà e mi pongo allo stesso livello della persona con cui sto lavorando: un operaio, un tecnico o chiunque altro. Poi, a mano a mano che il progetto prende forma, comincio a parlare di me e di quello che sto facendo. Fino ad arrivare alla presentazione del film, quando spiego che insieme abbiamo lavorato alla creazione di un’opera d’arte.

Nelle tue storie è come se a un certo punto si passasse dal semplice racconto a un lato nascosto, invisibile, della vicenda. Come nascono i tuoi film?

Parto da racconti di amici, di persone che incontro per strada, nei bar. Sono spesso racconti strani, tematiche poco note. Le storie diventano intuizioni e le intuizioni mi fanno a loro volta immaginare delle situazioni. Mi baso molto sul rapporto con le persone, su quello che scopro osservandole. Il mio metodo si basa sulle immagini, e quando si sentono delle voci è perché contano in quanto documento sonoro, come in Piattaforma Luna, dove i personaggi hanno la voce nasale dell’elio, che era importante far sentire. È difficile lavorare così, ma mi sono dato delle regole molto severe, mi muovo dentro una vera gabbia di regole. Il fatto è che nel momento in cui si comincia a esplicitare il racconto si entra nel meccanismo televisivo e lo spettatore diventa passivo, mentre a me interessa che lo spettatore faccia una reale esperienza e ragioni su quello che sta vedendo a tal punto da “portarsi a casa” il lavoro.

Yuri Ancarani, Piattaforma Luna, 2011. Courtesy: Yuri Ancarani e Galleria Zero.

Nella raccolta Ricordi per moderni, che presenta quattordici video realizzati tra il 2000 e il 2009, parli di zone industriali, luoghi di vacanza, aerei, sesso, bambini, gioco d’azzardo, soldi. Di ciascun aspetto cerchi di rivelare il lato nascosto, mostrare ciò che si sa, ma spesso non si vede. Ci puoi parlare di questa produzione?

Il bello di Ricordi per moderni è che c’è fiction, c’è performance, c’è realtà e a un certo punto non si capisce più cos’è vero e cos’è finto. Sono storie che ho vissuto, o che ho visto o che mi hanno raccontato, oppure che ho solo immaginato. Sono video che ho realizzato singolarmente, ma quando li ho uniti in un’unica raccolta ho visto che insieme avevano una loro vita. L’occasione è nata da una mostra al museo Marino Marini di Firenze nel 2012, dove ho creato un’installazione con quattordici video proiettati in tre sequenze su un sistema di quattro schermi appesi uno accanto all’altro. Una panca di quindici metri davanti agli schermi permetteva di avere una visione complessiva e allo stesso tempo di guardare singolarmente ciascun video.

Perché questo titolo così evocativo, Ricordi per moderni?

Il titolo si ispira a un testo di Pier Vittorio Tondelli. Mi sembrava perfetto per questa raccolta di lavori.

Sei molto legato a Tondelli, scrittore emiliano morto giovanissimo, autore di romanzi come Rimini (1985) e Un weekend postmoderno. Cronache dagli anni Ottanta (1990). Cosa rappresenta per te?

Dopo aver visto il mio video Vicino al cuore, il curatore di Tondelli, Fulvio Panzeri, mi chiese di fare delle foto per una pubblicazione nel decennale della morte. Da quel momento, ho iniziato a leggere i libri di Tondelli. Aveva scritto anche di Lido Adriano, delle sue architetture e degli scenari della riviera romagnola, e così, seguendo la suggestione delle sue pagine, mi sono messo a fotografare questo Lido che nel frattempo era diventato il ghetto degli immigrati di Ravenna. Il video nato da questi lavori fotografici è stato realizzato a budget zero, tanto che le riprese notturne sono state illuminate utilizzando i fari della macchina, che abbassavo o alzavo in modo meccanico: salendo o scendendo con le ruote anteriori su delle piccole pedane.

Yuri Ancarani, Ricordi per moderni, 2000-2009. Museo Marino Marini, 2012. Photo: Dario Lasagni.

In che modo si rapportava il video alle foto che avevi già scattato?

Il focus partiva dall’inquadratura delle foto ispirate al testo di Tondelli, per poi allargarsi svelando i nuovi abitanti di quello strano Lido. Mentre i miei amici preparavano il carrello e l’inquadratura, identica alla foto, io andavo in giro nella notte a cercare i protagonisti del video. Trovavo dei gruppi di persone e chiedevo loro di venire a fare quello che stavano facendo davanti alla telecamera. Poi, senza disturbarli, li lasciavo muoversi, agire, parlare. Ovviamente tutti parlavano lingue incomprensibili che nel video volutamente non sono state tradotte.

In termini di tecnica di ripresa e di contenuti, cos’è cambiato tra i primi lavori e i più recenti? La tua chiave di lettura del reale è rimasta la stessa?

La chiave di lettura è sempre basata sulla volontà di spingermi oltre. Ora, per esempio, per la prima volta in vita mia sto facendo dei sopralluoghi all’estero. A parte questo, il mio lavoro è cambiato molto dal punto di vista della tecnica: i primi video erano tutti a budget zero, un’esperienza necessaria per capire molte cose e per imparare a sbagliare e a correggersi. Ma lavorare a budget zero è come un gioco, dove puoi fare tutto e il contrario di tutto. Adesso lavoro con le produzioni e non posso più permettermi di sbagliare: hai più qualità, ma meno tempo.

Un altro tuo lavoro molto interessante è In God We Trust del 2008, che affronta diversi temi di grande attualità: i soldi, le relazioni tra culture diverse, l’integrazione tra i popoli. Cosa ti ha spinto a focalizzarti sui soldi e sulla comunità nigeriana?

La curiosità. Quando tornavo a Milano dopo aver trascorso il weekend a Ravenna, attorno alla stazione vedevo tanti volantini in inglese di feste nigeriane. Allora ho iniziato a chiedere informazioni, ma nessuno mi rispondeva, finché non ho incontrato il capo della comunità nigeriana di Ravenna a cui ho detto che volevo filmare queste feste. Lui ha accettato e così mi sono ritrovato a una festa che si concludeva con il lancio di soldi in faccia. È una tradizione, una sorta di rituale: come a noi capita di pagare una quota di partecipazione alle feste, così loro lanciano i soldi in faccia agli organizzatori per ripagarli dell’impegno. Usano i dollari perché sono un simbolo e perché un poco si sentono afroamericani, ma quel semplice gesto che per loro non ha nulla di arcano, per noi si carica di infiniti significati.

Yuri Ancarani, In God We Trust, 2008. Courtesy: Yuri Ancarani e Galleria Zero.

La trilogia formata da Il Capo (2010), Piattaforma Luna (2011) e Da Vinci (2012) indaga i rapporti tra l’uomo e la macchina. Cosa ti ha attratto del mondo del lavoro?

Come per gli altri video, anche l’idea per questi tre film deriva da racconti reali, fatti da persone che ho incontrato. Per Il Capo, è stato un mio amico fotografo a parlarmi di una cava di marmo che meritava assolutamente di essere visitata. Per Piattaforma Luna, sono stati decisivi i racconti di sommozzatori orecchiati in un bar vicino al porto di Ravenna. Quanto a Da Vinci, l’idea mi è venuta sia parlando con un amico ingegnere biomedico, sia ripensando al lavoro di mia mamma, che faceva l’infermiera.

Ne Il Capo presenti la vita di cantiere all’interno di una cava delle Alpi Apuane. Quanto tempo hai passato a girare e in che condizioni?

Ho girato per un anno riprendendo tutta la lavorazione nella cava, poi ho fatto un lungo lavoro di selezione in postproduzione. Tra tutto quello che avevo visto e ripreso, il momento più interessante mi è sembrato quello in cui il capo-cava dirige la caduta delle bancate di marmo. Attorno a questa scena ho poi eseguito un lavoro di sintesi.

Piattaforma Luna racconta l’esperienza di sei sommozzatori della piattaforma Luna A, nel Mar Ionio, che lavorano all’estrazione di gas naturale in condizioni estreme per la pressione sottomarina e l’atmosfera intrisa di elio. Come sei riuscito a effettuare queste riprese?

I tempi di lavoro per Piattaforma Luna sono stati molto diversi da Il Capo, per ovvi motivi legati a permessi e condizioni materiali in cui svolgere le riprese. Ho filmato tutto in sette giorni: tre giorni di riprese dentro la camera iperbarica e quattro fuori. È stata un’esperienza dura, difficile, in tre giorni non si possono fare miracoli. E alla fine ho capito che la piattaforma è un posto davvero pericoloso.

Quanto ha inciso il coinvolgimento di Maurizio Cattelan nella produzione del video?

La figura di Maurizio è stata fondamentale. Io lavoravo ancora da solo, senza produttori. Stavo collaborando con lui per il magazine Toilet Paper e avevo avuto modo di conoscerlo più da vicino. Gli raccontavo di tutte le difficoltà che stavo incontrando per girare Piattaforma Luna, con i permessi: ero stato finalmente autorizzato a salire sulla piattaforma, senza però poter entrare nella camera iperbarica dove le riprese sarebbero state affidate a un operatore specializzato. Maurizio non era assolutamente d’accordo, e si offrì di produrre il lavoro a condizione che fossi andato io dentro la camera iperbarica a fare le riprese. Ho accettato la sfida, e ho insistito finché sono riuscito a ottenere l’autorizzazione per stare tre giorni dentro la camera. Maurizio ha mantenuto la parola e mi ha coprodotto il film. Alla fine mi sono reso conto del valore del suo consiglio, non tanto dal punto di vista economico, quanto perché mi ha fatto capire che il mio cinema lo devo girare io e nessun altro.

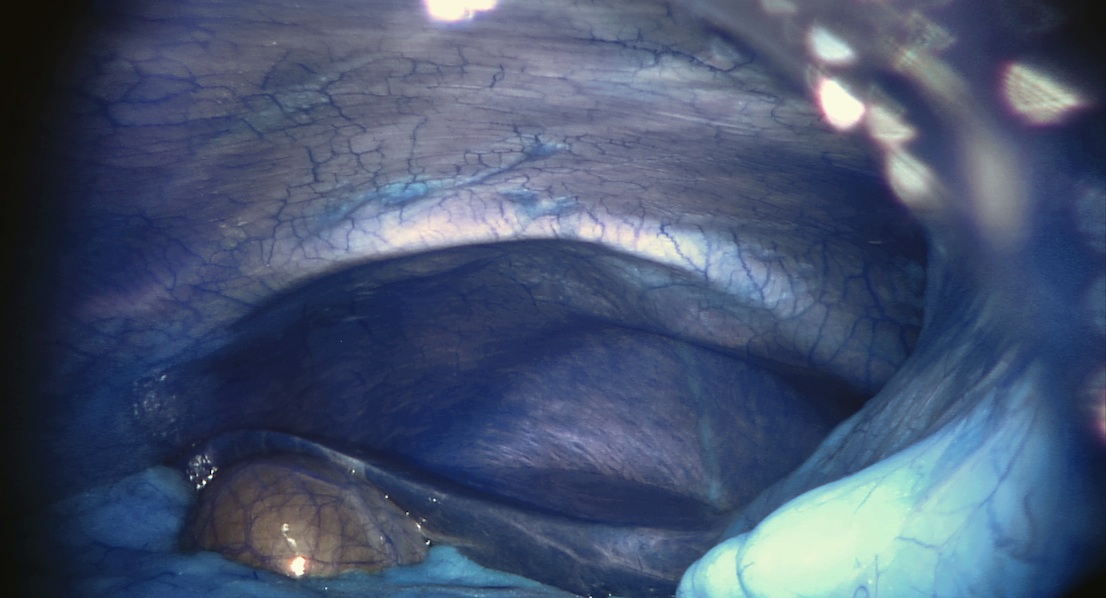

In Da Vinci riprendi un intervento di chirurgia robotica dove il protagonista è un chirurgo che esegue un’operazione su un vero paziente. Che esperienza è stata?

Assieme al mio produttore esecutivo, Alberto Salvadori, avevamo contattato ospedali a Milano, Napoli, Firenze: all’inizio nessuno voleva saperne di autorizzare le riprese, finché arrivò la risposta positiva del dipartimento di chirurgia robotica dell’ospedale Cisanello di Pisa, una struttura collegata all’università dove i medici sono abituati ad avere gruppi di studenti in sala operatoria. Ho quindi potuto iniziare le riprese mimetizzandomi tra gli studenti, e piano piano ho imparato a conoscere le procedure dell’ospedale tanto che mi muovevo come i medici: mi vestivo come loro e andavo in sala operatoria sapendo quando potevo fare domande, quando era meglio stare il silenzio o quando era il caso di uscire perché la situazione si faceva delicata.

Yuri Ancarani, Da Vinci, 2012. Courtesy: Yuri Ancarani e Galleria Zero.

Un’esperienza impegnativa.

Ho passato un mese in ospedale a fare le riprese. Ovviamente, all’inizio l’impatto è stato traumatico, la prima operazione a cuore aperto cui ho assistito mi ha veramente sconvolto. Poi in qualche modo ci ho fatto l’abitudine e sono riuscito a seguire gli interventi senza particolari coinvolgimenti. I problemi sono sorti in post-produzione, quando sono stato molto criticato dai miei assistenti che osservando le scene più crude mi hanno indotto a pormi alcune domande: cosa volevo raggiungere? Era giusto che la gente vedesse certe cose? E se era giusto, come potevo farle vedere? Alla fine ho deciso di tagliare i momenti più duri, per non mettere a rischio i veri contenuti dell’opera.

La tua trilogia trasforma delle persone semplici in uomini “mitici”, eroi da ricordare. Chi è per te l’eroe nel mondo di oggi?

Direi che nella trilogia gli eroi sono presenti soprattutto ne Il Capo e in Piattaforma Luna, mentre in Da Vinci è la macchina che prevale, annienta l’uomo e vince. A parte questo, il tema dell’eroe è importantissimo. In questi anni viviamo in una fiction dove domina una visione sballata dell’eroe, veicolata in particolare dalla televisione. Bisognerebbe invece parlare delle persone che tutti i giorni svolgono con passione il proprio lavoro, spesso rischioso. Alcuni sono consapevoli di rischiare la vita, ma non vogliono cambiare, e anche per questo sono veri eroi. La cosa interessante, però, è che questi personaggi “mitici” hanno spesso come eroi di riferimento dei personaggi televisivi. I sommozzatori di Piattaforma Luna, per esempio, sono dei cloni di Fabrizio Corona: per loro è una continua fonte di ispirazione. O almeno lo era: quando si sono rivisti nel mio film, hanno capito il valore inconfondibile della loro personalità.

Yuri Ancarani, Da Vinci, 2012. Courtesy: Yuri Ancarani e Galleria Zero.

Yuri Ancarani, Rimini, 2009. Courtesy: Yuri Ancarani e Galleria Zero.

Isole di acciaio, Isole d’acciaio, 2005. Courtesy: Yuri Ancarani e Galleria Zero.

Yuri Ancarani, Ip Op, 2003. Courtesy: Yuri Ancarani e Galleria Zero.

Yuri Ancarani, Il Capo, 2010. Courtesy: Yuri Ancarani e Galleria Zero.

Yuri Ancarani, Da Vinci, 2012. Courtesy: Yuri Ancarani e Galleria Zero.