21 Giugno 2013

A grande richiesta, abbiamo deciso di pubblicare sul sito le lunghe e straordinarie interviste apparse sul magazine cartaceo dal 2009 al 2011. Quaranta trascinanti conversazioni con i protagonisti dell’arte contemporanea, del design e dell’architettura. Una volta alla settimana, un appuntamento da non perdere. Un regalo. Oggi tocca a Yael Bartana.

Klat #04, autunno 2010.

Rielaborando gli incubi e i codici della propaganda politica nazionalista, l’israeliana Yael Bartana propone una riscrittura immaginifica della recente storia d’Europa. L’obiettivo è quello di provare a sperimentare nuove forme di convivenza sociale, muovendosi sul confine tra fiction e attivismo. Il destino del popolo ebraico è ripensato dall’artista in chiave visionaria e futuribile, di pari passo a una critica diretta e radicale della politica dello stato di Israele. La ricerca attuale di Bartana è sintetizzata dall’enigma e dalle contraddizioni di un nuovo simbolo, quello che in un suo recente lavoro sorge dall’unione della stella di David con l’aquila della bandiera nazionale polacca.

Lo scorso maggio, poco dopo l’inaugurazione della tua personale al Moderna Museet di Malmö in Svezia, hai dato vita a Berlino al primo congresso del Jewish Renaissance Movement (Movimento per il rinascimento ebraico, nda). Me ne parli?

Il titolo del congresso era We Will Be Strong in Our Weakness (Saremo forti nella nostra debolezza, nda). Il Jewish Renaissance Movement rappresenta un nuovo elemento all’interno della trilogia polacca alla quale sto lavorando e che non ho ancora terminato. Ho completato la prima e la seconda parte della trilogia, Mary Koszmary (2007) e Wall and Tower (2009). Invece di giungere a una conclusione con una terza parte, ho deciso per il momento di promuovere su larga scala l’idea di questo movimento immaginario polacco. Lo scopo è approfondire i temi di cui si occupa la trilogia e studiarne le ulteriori potenzialità. Da qui l’idea di organizzare un congresso del movimento a Berlino, seguendo da vicino le strategie e il linguaggio visivo dei partiti politici tradizionali. Sono stati coinvolti due performer e speaker: Susanne Sachse e Slawomir Sierakowski, attivista politico di sinistra. Il tema centrale del congresso ruotava attorno alla speranza di far tornare tre milioni di ebrei in Polonia.

Yael Bartana, Mary Koszmary, video da super 16 mm, 2007. Courtesy: Collezione Righi, Annet Gelink, Amsterdam. Prodotto da Hermès, Paris e Foksal Gallery Foundation, Warsaw.

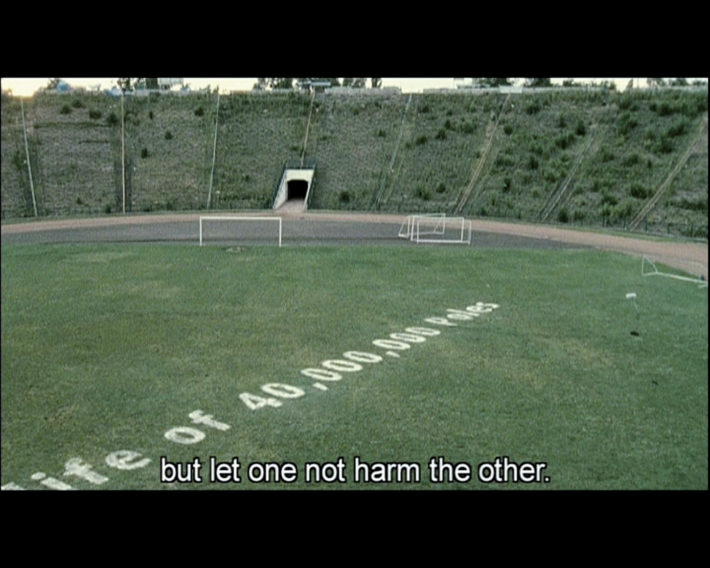

Come sei giunta all’idea di fondare il Jewish Renaissance Movement? Mi sembra che sia una logica conseguenza della ricerca avviata con Mary Koszmary nel 2007. In quel film, si vede Slawomir Sierakowski impegnato a tenere un discorso in uno stadio vuoto e abbandonato di Varsavia. È un appello al ritorno di tre milioni di ebrei in Polonia, sintetizzato dallo slogan: “Come 3 milioni e 300 mila ebrei possono cambiare la vita di 40 milioni di Polacchi”. Le parole di Sierakowski sono dirette, precise e provocatorie, in aperto contrasto con l’antisemitismo che ha caratterizzato la società polacca sino a oggi e con l’aggressività della politica di Israele. Il suo discorso propone una soluzione affascinante per superare il conflitto israeliano-palestinese, promuovendo il ritorno degli ebrei in Europa, dove potrebbero contribuire allo sviluppo e alla crescita della società polacca ed europea.

Il Jewish Renaissance Movement vuole innanzitutto agire sulle relazioni tra ebrei e polacchi, attualmente ancora difficili e irrisolte. Vorrei che il movimento aiutasse a sperimentare nuovi modelli di vita in comune. Parallelamente, sto lavorando con alcuni collaboratori polacchi per cercare di formare un vero partito politico di sinistra in Polonia, capace di contrastare il rigido conservatorismo del Paese. Il gruppo con cui opero si chiama Krytyka Polityczna e il suo leader è proprio Slawomir Sierakowski, il protagonista di Mary Koszmary. Il congresso è organizzato come una performance, incentrata sul triangolo Germania-Polonia-Israele. Sierakowski compare alla fine della performance con un discorso sul tema del nazionalismo e dello stato-nazione.

Perché hai deciso di focalizzare la trilogia e il Jewish Renaissance Movement sulla Polonia?

Tutto è cominciato nel 2006, quando sono stata invitata dalla galleria Foksal per un soggiorno di due settimane a Varsavia, con l’obiettivo di realizzare un progetto sulla città. Avevo visitato la galleria nel 2002 e mi era subito piaciuta. L’incontro con i galleristi fu splendido, parlammo di politica, dei miei progetti artistici e dei rapporti tra Israele e Polonia. Il soggiorno del 2006 fu l’occasione per visitare i luoghi della città in cui vivevano gli ebrei e per maturare un’idea: quella di provare a contrastare la storia recente e il modo consueto di produrre conoscenza mediante un approccio diverso, usando la finzione storica. Il punto di partenza era immaginare cosa sarebbe accaduto se all’improvviso fossero tornati nel proprio Paese i 3 milioni e 300 mila ebrei che furono costretti a lasciare la Polonia nel XX secolo. Volevo inscenare una radicale riscrittura della storia recente. Ho cercato così di immaginare questo percorso a ritroso. La difficoltà stava nel realizzare la finzione in modo sensato, entrando nei labirinti della storia, in profondità, e mettendo in relazione questa idea con il conflitto tra Israele e Palestina. Avevo due riferimenti in mente: la Polonia e Israele. Tutto ciò è ovviamente legato anche alla storia della mia famiglia, di origine polacca.

Come sei passata dall’idea al progetto?

Ho cercato qualcuno con cui collaborare e ho avuto diversi incontri a Varsavia. A un certo momento mi è stato suggerito il nome di Sierakowski, il leader di Krytyka Polityczna, il movimento a cui accennavo prima, impegnato a pubblicare libri e a realizzare progetti di attivismo politico. Il primo incontro con Sierakowski è stato sorprendente, abbiamo instaurato un dialogo immediato. Lui stava già lavorando con il suo movimento a modelli di contrasto al conservatorismo politico in Polonia, con l’obiettivo di rompere l’omologazione sociale del Paese. Sierakowki ha una sana nostalgia per i tempi in cui gli ebrei vivevano in Polonia e formavano una comunità molto vivace e intellettualmente brillante. Dunque, lui era già molto vicino alla mia idea di provare a riscrivere la storia. Così siamo giunti molto presto a formulare lo slogan che prima citavi: come 3 milioni e 300 mila ebrei possono cambiare la vita di 40 milioni di polacchi.

Yael Bartana, Mary Koszmary, video da super 16 mm, 2007. Courtesy: Collezione Righi, Annet Gelink, Amsterdam. Prodotto da Hermès, Paris e Foksal Gallery Foundation, Warsaw.

Qui si manifesta il tuo interesse per la propaganda.

Sì, il mio interesse per la propaganda attraversa tutta la trilogia. Sono affascinata dalla possibilità di creare e rappresentare miti, storie ed eventi mediante gli strumenti della propaganda e dell’ideologia. Un esempio è quello della propaganda fascista, capace di trasmettere significati e idee mediante l’uso di immagini. In particolare modo, a me interessava invertire l’uso della propaganda politica in atto durante gli anni Trenta in Europa. Volevo capire se era possibile utilizzare il medesimo apparato retorico in modo completamente diverso, mostrandone tutta la sua pericolosità. Questa idea era complementare al tentativo di Sierakowski e del suo gruppo di combattere il conservatorismo politico in Polonia denunciando i meccanismi della propaganda. Ho realizzato Mary Koszmary con lui e l’impatto del film è stato molto forte sia in Polonia sia in Israele. Ha generato molto entusiasmo, suggerendo un nuovo modo di affrontare il tema dell’Olocausto. In Israele ha sollevato anche molte critiche. La varietà di questi riscontri mi ha motivato a proseguire il viaggio su questo terreno. Ora che gli ebrei sono invitati a tornare in Polonia, alle loro origini, quale può essere, mi sono chiesta, il prossimo passaggio? Ho avuto allora l’idea di ricreare un kibbutz basato sul modello dell’architettura sionista degli anni Trenta, quando venivano costruiti i primi kibbutz in Palestina. Anche in questo caso volevo lavorare su spaesamento e reversibilità, giocando liberamente con i piani temporali della storia. Ho così iniziato a lavorare a Wall and Tower, una produzione piuttosto impegnativa che ha richiesto molto tempo per essere ultimata.

Hai scritto tu il testo del discorso pronunciato da Sierakowski in Mary Koszmary?

Ho chiesto a Sierakowski di scrivere lui stesso il discorso, perché l’invito agli ebrei a tornare in Europa costituisce il punto centrale del suo programma politico. Inoltre, volevo che fosse lui a scriverlo perché è un bravissimo retore. Io gli ho fornito un’impostazione di base sui temi da affrontare.

Personalmente, credo che le parti più forti del discorso siano quelle in cui Sierakowski parla dell’Europa e della Polonia. Il tema degli ebrei in Polonia viene affrontato a livello interamente europeo, interrogando criticamente il ruolo dell’identità europea contemporanea e la sua relazione con Israele. Quanto ti senti coinvolta nella politica europea?

Lo stato di Israele è nato come conseguenza della pulizia etnica avvenuta in Europa tra gli anni Trenta e Quaranta. Quindi, parlare di Israele significa parlare dell’Europa. In Polonia, gli ebrei e i polacchi vivevano fianco a fianco. Poi la Germania l’ha occupata, creando i campi di concentramento. Il punto è questo. Perché oggi i palestinesi devono pagare le conseguenze della volontà nazista di sterminare gli ebrei? Questo processo storico ha spinto gli ebrei a lasciare l’Europa e a occupare i territori palestinesi. In Israele, abbiamo creato tutta una mitologia per giustificare questa occupazione, per esercitare il nostro presunto diritto sulla Palestina, richiamandoci addirittura alla Bibbia. Abbiamo completamente ignorato i palestinesi che erano già lì, creando un problema drammatico.

Yael Bartana, Wall and Tower (Mur i Wieza/Mauer and Turm, ed), 35mm da HD, 2009. Courtesy: Yael Bartana.

È l’ambiguità del sionismo.

Io provengo da una famiglia sionista, che è sfuggita alla brutalità dell’antisemitismo polacco trovando rifugio in Palestina. Sono cresciuta lì, ma non ho avuto rapporti con il giudaismo e non so nemmeno cosa esso significhi davvero. Il sionismo ha troncato ogni legame culturale con il giudaismo. Questa è la realtà, a meno che non si provenga da una famiglia di tradizione religiosa. Di fatto, io sono ebrea solo perché lo trovi scritto nel mio passaporto. Io sono nata nella condizione di essere ebrea, ma essere ebreo in Europa è una cosa del tutto diversa, perché gli ebrei in Europa sono educati in un modo radicalmente differente. L’identità ebrea cambia completamente se osservata da una prospettiva europea, sudamericana o israeliana.

Credo che questo emerga anche da Wall and Tower…

In quel film ho cercato di immaginare una possibilità concreta per un rinascimento ebraico in Polonia. Non si tratta di qualcosa di astratto, ma di un fenomeno che è già in atto in Germania, in particolare a Berlino. Ci sono molti israeliani a Berlino. In Wall and Tower mi sono immaginata Varsavia come Berlino, una città cosmopolita ed effervescente in cui vivere.

Il titolo che hai scelto per la mostra al Moderna Museet a Malmö, and Europe will be stunned (e l’Europa sarà scossa, nda), è molto suggestivo da un punto di vista politico.

Il ritorno degli Ebrei in Polonia sarebbe un evento politico e sociale di tale portata da scuotere e meravigliare l’intera Europa. Quel titolo, il suo uso, mi interessa anche a livello propagandistico.

In Wall and Tower l’idea di propaganda emerge in modo molto più forte che in Mary Koszmary. Nel secondo capitolo della trilogia vediamo un gruppo di giovani uomini e donne impegnati a erigere un nuovo insediamento nei luoghi dell’ex ghetto di Varsavia. Compiono gli stessi gesti dei primi colonizzatori ebrei degli anni Trenta in Palestina e sistemano il filo spinato in cima al kibbutz, quasi a voler richiamare i campi di concentramento. L’azione si consegna così a un’ambiguità non risolta. Inoltre, la presenza di Sierakowski nel film, impegnato a celebrare la fondazione dell’insediamento, solleva molte domande e dubbi sul significato effettivo del lavoro. È un appello al ritorno degli ebrei in Polonia come parte di un nuovo sionismo europeo? Gli spettatori potrebbero essere piuttosto confusi…

Ma io voglio confondere gli spettatori! A dire il vero, mi limito a rappresentare le logiche degli stati-nazione, le loro misure di propaganda, la loro ideologia. Quest’opera, per me, è uno specchio di quanto accade nella realtà. Israele è uno stato-nazione estremamente aggressivo. In questa prospettiva, Wall and Tower potrebbe essere anche interpretato come una critica a Israele. Sono perfettamente conscia dell’impatto che può avere sullo spettatore questo complesso apparato retorico. È una strategia. Utilizzo i codici della propaganda per contrastarli. I simboli di Wall and Tower sono stati pensati per suscitare una reazione, penso alla bandiera con la stella di David e l’aquila polacca unite insieme. Alcuni conoscenti mi hanno detto che il film è una produzione degna di Leni Riefenstahl!

Yael Bartana, Wall and Tower (Mur i Wieza/Mauer and Turm, ed), 35mm da HD, 2009. Courtesy: Yael Bartana.

Dimmi qualcosa di più sulle reazioni che ha suscitato la trilogia. Ho visto Mary Koszmary presentato in una molteplicità di contesti, diversi tra loro. Nell’estate del 2009 ricordo di averlo visto al Jewish Museum di New York. Ti sei rivolta a diversi tipi di pubblico, con diverse aspettative. Hai cercato di prestare attenzione a tutte le reazioni suscitate dai tuoi lavori?

Certo, il contesto fa la differenza. In tal senso, trovo molto stimolante l’attività curatoriale. Un curatore è in grado di spostare, di variare, di intensificare il significato di un’opera in base al contesto, alla collocazione, al modo in cui viene presentata. Questo è molto interessante per un artista. Io non credo nei significati chiusi e predeterminati. Tornando alle reazioni, in molti casi gli spettatori sono usciti sconcertati dalla visione di Mary Koszmary e Wall and Tower. In Mary Koszmary, Sierakowski assomiglia a un ufficiale della Gestapo, il suo aspetto è davvero ambiguo, disorienta, e questo mi piace molto. L’ambiguità ha un ruolo fondamentale nella trilogia. Al Jewish Museum di New York probabilmente hanno pensato che io fossi pazza, così come in Israele. Gli ebrei sono stati sterminati in Polonia nel corso del XX secolo, per quale motivo si dovrebbe dar credito a questa idea assurda di farli tornare lì? Questo è quello che pensano alcune persone. La Polonia, per molti israeliani, incarna ancora una molteplicità di sentimenti negativi, viene percepita come il nemico. Questa immagine è usata in termini propagandistici da Israele per giustificare l’esistenza stessa del proprio stato. Ogni anno il governo israeliano manda quarantamila adolescenti a visitare i campi di concentramento in Polonia, dove vengono sorvegliati tutto il tempo per evitare che abbiamo un qualsiasi tipo di contatto con i polacchi. A questi ragazzi viene fatto credere che i polacchi sono ancora il loro nemico. È un terrificante lavaggio del cervello. Come si può facilmente immaginare, quando tornano in Israele vogliono entrare nell’esercito per difendere il proprio Paese.

Hai già delle idee precise sulla terza parte della trilogia?

Ho avuto l’idea del Jewish Renaissance Movement nel passaggio tra la prima e la seconda parte, quando stavo già lavorando a Wall and Tower. La terza parte potrebbe essere un documentario su questo movimento fittizio filmato dal mio produttore. Per creare ancora più confusione… Il mio produttore filmerà alcune conversazioni tra me e Sierakowski in diversi luoghi. Vorrei decidere che forma dare al terzo capitolo partendo da queste conversazioni. Con Wall and Tower ho confezionato un film nazionalista e aggressivo, che richiama l’origine dello stato di Israele, alleggerito da un certo sense of humour, un ingrediente importante del mio lavoro. Tutte le mie opere s’interrogano sui processi attraverso cui si forma l’identità e il senso di appartenenza. Una delle idee del Jewish Renaissance Movement è proprio quella di creare un senso di appartenenza che vada al di là dell’identità ebrea. Abbiamo composto anche un manifesto, affermando in modo chiaro che non si deve essere ebrei per prendere parte al movimento: «Rivolgiamo il nostro appello non solo agli Ebrei. Accettiamo nelle nostre file tutti coloro per i quali non c’è posto nella loro madrepatria – gli espulsi e gli esiliati. Non ci sarà discriminazione all’interno del nostro movimento».

Yael Bartana, Summer Camp, video e installazione sonora, 2007. Courtesy: Yael Bartana e Galleria Raffaella Cortese, Milano.

Vorrei approfondire il modo in cui usi i codici della propaganda in tutti i tuoi lavori, anche al di là della trilogia. Penso a Summer Camp/Awodah (2007), nel quale mostri gli attivisti dell’Israeli Committee Against House Demolitions (ICAHD) impegnati a ricostruire una casa in Palestina distrutta dalla polizia israeliana e, parallelamente, alcune scene da Awodah (lavoro), un film di propaganda sionista del 1935 diretto da Helmar Lerski. Hai studiato a lungo l’estetica dei vecchi film sionisti per imparare i loro codici e replicarli?

Sì, li ho studiati. Penso sia piuttosto semplice, per una persona che ha una competenza visiva, cogliere la presenza di questi codici all’interno dei miei lavori. I film sionisti erano incentrati sulla creazione di un’identità. Il loro scopo era quello di trasmettere fiducia e argomenti a un popolo che doveva stabilirsi in una nuova regione, la Palestina. Lo stesso stile ideologico è rintracciabile in altri film di altre epoche storiche, come in quelli della propaganda bolscevica o in quelli polacchi degli anni Cinquanta. Sono molto simili tra loro, c’è sempre la relazione con la terra, l’immagine virile dei lavoratori, l’ideologia del villaggio e dei campi. Io volevo mostrare il collasso di questo sistema. Summer Camp mostra la fine del sionismo, la sua dissoluzione. Tutto il film mostra la fine di un sistema, di un’ideologia. Mi piace l’ambiguità, il dialogo che si crea tra questi due film, Summer Camp e Awodah. Devo dire che ammiro Leni Riefenstahl come regista, vorrei avere le possibilità economiche che aveva lei per produrre film! È stata una donna davvero terribile e malvagia, ma allo stesso tempo un’eccezionale filmmaker.

Usi la finzione come uno strumento per creare diverse modalità narrative e per contrastare i racconti ideologici trasmessi dai media.

Theodor Herzl, il padre del sionismo, aveva scritto un libro nel 1896 intitolato Der Judenstaat (Lo Stato degli Ebrei, nda), che oggi sembra davvero un romanzo di fantasia! È un appello mitologico rivolto agli ebrei per emigrare in Palestina. Herzl era un drammaturgo e aveva una visione totalmente romantica della Palestina. Io ho cercato di adottare lo stesso approccio di Herzl e di creare la mia fiction. L’idea del congresso del Jewish Renaissance Movement si collega idealmente alla storia del primo congresso sionista, tenuto nel 1897 in Svizzera, a Basilea, e presieduto da Theodor Herzl. In ultima istanza, non m’importa più di tanto dell’arte. Ciò che davvero m’interessa è stimolare una riflessione sostanziale, anche a costo di uscire dal territorio dell’arte. Infatti, come dicevo prima, sto seriamente pensando di fondare un vero partito politico.

Yael Bartana, and Europe will be stunned, Moderna Museet Malmö, 2010. Foto: Terje Östling.

Hai descritto la società israeliana come intrappolata in un processo di autodistruzione. Come articoli questa tua posizione con il fatto di essere un’artista ancora residente a Tel Aviv?

Una delle frasi che mi ripetevano durante i giorni della performance a Berlino, in cui criticavo fortemente Israele, era: a Yael verrà tolto il passaporto israeliano! Il punto è che sono giunta alle mie posizioni critiche in seguito a una grande delusione. Un amico mi definisce un’amante delusa, che è un modo poetico di descrivermi, visto che sono cresciuta in una famiglia molto sionista, anche se non estremista. Era la generazione che aveva creato Israele perché aveva la necessità di uno spazio in cui vivere, e io non sono mai stata contraria a questo. Del resto, il problema ebraico oggi è tutt’altro che risolto, l’antisemitismo rimane forte in molti paesi. Ma ciò che non posso tollerare è l’ignoranza e la violenza con cui si negano le ragioni dei palestinesi. Com’è possibile che un popolo di discriminati e perseguitati ora discrimini e perseguiti altre persone? È davvero doloroso vedere come le persone in Israele siano manipolate dallo stato. È insopportabile. Allo stesso tempo, però, Israele è la mia casa, il mio Paese, il luogo nel quale sono cresciuta. Da adulto ti senti strettamente legato all’esperienza della tua infanzia, perfino ai profumi della tua terra. Dovrei sentirmi a casa in Israele, ma non è così. Non è la casa in cui voglio essere, non voglio sentirmi in colpa per i misfatti del mio Paese. È disgustoso quanto gli Israeliani possano essere nazionalisti e fascisti. Così ho finito per avere un’identità scissa, schizofrenica, ed è qualcosa che condivido con molti altri israeliani. Dopo aver lasciato Israele per andare a studiare altrove, tutto per me era divenuto immediatamente più chiaro. Quando esci da te stesso, dal tuo guscio, dal tuo ambiente familiare, le cose diventano più chiare. Quella dell’outsider può essere una posizione privilegiata: da fuori, le cose diventano trasparenti. Così, stare all’estero mi ha dato uno spazio per lavorare. Sono tornata in Israele perché sentivo la mancanza della mia famiglia e della mia lingua, l’ebraico. Una ragione molto intima, molto personale. Ma ora mi trasferirò in Europa, sento che non posso più vivere in Israele.

Mi sembra che tutti questi sentimenti contrastanti siano evidenti nella trilogia, così come il desiderio di allargare le prospettive del tuo lavoro, anche al di là della questione israeliana.

Sì, vorrei davvero espandere i confini del mio lavoro. Ci sono tanti altri problemi in Europa degni di essere affrontati. Voglio trovare la mia strada e per farlo ho bisogno di sentirmi personalmente coinvolta in ciò che faccio. Ho bisogno di essere emotivamente irritata per fare il mio lavoro, anche perché io stessa voglio irritare gli altri con le mie opere!

Yael Bartana, Summer Camp, video e installazione sonora, 2007. Courtesy: Yael Bartana e Galleria Raffaella Cortese, Milano.

In effetti, tutto il tuo lavoro è molto forte da un punto di vista emotivo, giochi costantemente con le emozioni. Penso a Wild Seeds (2005), che prende spunto da un terreno molto delicato, quello dei conflitti interni tra i soldati e gli occupanti israeliani nella colonia di Gilad nel 2002. Lo hai realizzato affidandoti apertamente a emozioni e a gesti fisici, in modo quasi doloroso.

È la condizione umana. Siamo tutti umani. Mi piacciono i lavori concettuali, ma i concetti sono più adatti per uno scrittore o un saggista. Ci sono eccellenti lavori concettuali, personalmente però sono più orientata agli aspetti visivi, alla musica. La musica è fondata sulle emozioni. Sono una persona molto emotiva e ho bisogno di tirar fuori tutto quello che ho dentro. Gli israeliani sono molto emotivi!