5 Novembre 2014

William Kentridge è uno degli artisti più significativi del nostro tempo. Eppure, a un primo sguardo, le sue opere sembrano ricondurre a un passato lontano, quando essere artista significava fare arte con un’abilità manuale che dagli anni Sessanta del Novecento è schizzata in secondo piano, o scomparsa del tutto. A spadroneggiare nel sistema dell’arte contemporanea, da allora, è il concetto: un’astrazione del pensiero che spesso si riflette nell’opera in modo didascalico, o attraverso astrusi percorsi interpretativi. Kentridge, invece, sposa forma e concetto: con il carboncino e il collage mette in discussione la fluidità dell’immaginario attuale, con le macchie e le cancellazioni rivela l’instabilità del pensiero e dei valori soggiacenti alla Storia; e con la sua mimica teatrale ci chiama in causa, come attori e spettatori. Il suo lavoro affonda le radici in un Modernismo che si espande ben oltre le coordinate culturali e spazio-temporali in cui siamo abituati a inserirlo: non il Novecento, non l’Occidente. Essere moderni è uno stato mentale, è comprendere il mondo come frammentato, è parlare di colonialismo e di potere, di emancipazione e di desiderio.

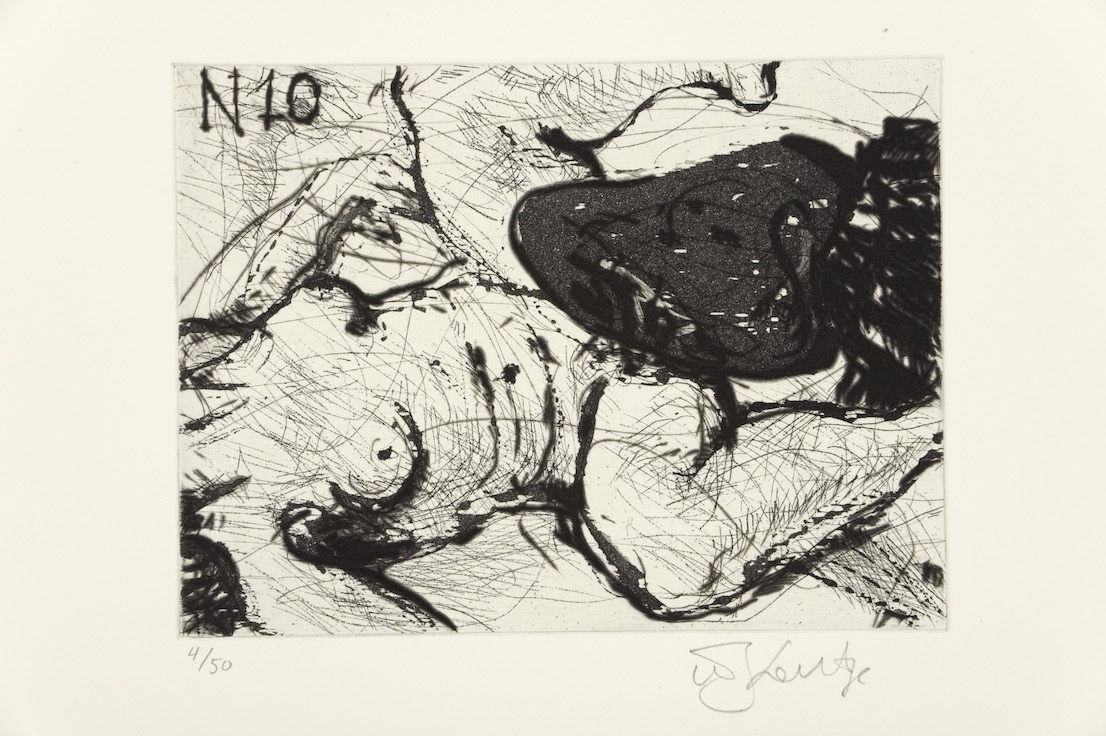

William Kentridge, Nose 10, 2008. Foto: John Hodgkiss. Courtesy: William Kentridge e Lia Rumma Gallery (Napoli e Milano).

Le sue opere d’arte hanno viaggiato in tutto il mondo, nei più famosi musei internazionali. Lei, invece, non ha mai lasciato Johannesburg. A cosa si deve questo legame speciale con la città?

Da cinquantanove anni vivo sempre nella stessa città. Ci deve essere una forte connessione, naturalmente, anche se non saprei dirti quale. È una relazione di amore e odio. Molto spesso penso che sia folle: sono come un contadino di epoca medievale che non ha mai lasciato la sua casa. Nel mio lavoro non mostro Johannesburg e non inserisco riferimenti locali. Però Johannesburg mi offre un contesto molto preciso per lavorare. Così anche quando mi occupo della Russia, nelle scene per l’opera The Nose di Dmitri Shostakovich, o rivolgo lo sguardo a Lulu di Alban Berg (l’ultima produzione teatrale di William Kentridge per il teatro, che andrà in scena nel 2015 al Metropolitan Opera House di New York, nda), tutto è sempre filtrato e contaminato da questa città.

Suo padre, avvocato, si è impegnato molto a favore dei gruppi sociali più deboli ed emarginati durante l’Apartheid, e i critici d’arte hanno spesso considerato la nota biografica nel suo lavoro come un commento personale alla storia sociale e politica africana. È d’accordo con questa interpretazione?

Il mio lavoro non è intrinsecamente politico, è molto basato su ciò che accade nel mio studio. E nel mio studio ci sono numerosi fatti politici che entrano e sostano, per poi penetrare nelle opere d’arte. Se diciamo che un lavoro è politico, dobbiamo sostenere anche che c’è al suo interno un programma politico. E non c’è un programma politico nella mia arte. Rispondo alle questioni politiche che riguardano la società. Sono sicuro che sia naturale per un figlio di avvocati essere influenzato dalla loro attività. Ma c’è anche una reazione a tutto questo. Il mio lavoro offre un’apertura che è impossibile nel mondo giuridico. È una reazione alla legge.

In passato ha affermato che la sua arte non è ideologica, semmai terapeutica: riguarda la cura di un malessere. Cosa intende?

Non è ideologica nel senso che non include una chiara descrizione politica del mondo che l’opera vorrebbe illustrare. Il mio lavoro è più che altro una resistenza a istanze di certezza, che conducono a istanze di autorità e che a loro volta giustificano la violenza.

La certezza cui fa riferimento ci è iniettata nel quotidiano da politici ed esperti di comunicazione con immaginari vivaci e slogan accattivanti su chi siamo e cosa vogliamo. Lei, invece, parla di una realtà complessa evitando scorciatoie e specchietti per le allodole. Infatti, gran parte del suo lavoro si sviluppa nella gradazione dal bianco al nero, mostra intenzionalmente imperfezioni, correzioni e le immagini sono frammentate. Tutto ciò rispecchia un’esplicita rinuncia alle possibilità formali dell’esperienza artistica?

Quando ho cominciato, il colore era un lusso. Se volevi usare il celeste, dovevi rompere una pietra semipreziosa, il lapislazzuli, per ottenerlo. Prima di utilizzare un colore luminoso, lo mostravi ai compratori stendendone un po’ in una piccola sezione del dipinto. Oggi, invece, i colori luminosi sono più o meno dati per scontato. Quindi, da una parte la mia scelta è una resistenza al colore luminoso, che è terreno della pubblicità. Ma ha anche a che fare con una particolare sensibilità. Lavorare con il carboncino è per me un modo per riflettere. Lavorare con il colore, invece, significa fare qualcosa di visivamente appagante. Ed è un pensiero orrendo, per un artista, chiedersi se un’opera d’arte abbia o no un bell’aspetto.

William Kentridge, Felix in Exile, 1994. Courtesy: William Kentridge e Lia Rumma Gallery (Napoli e Milano).

Da quando ha deciso intenzionalmente di fare l’artista, si è messo alla prova in molti campi: dal film al disegno, la scultura, il teatro e l’opera. Però tutto si riconduce al disegno, che di solito è visto come una tecnica secondaria, di supporto al dipinto, storicamente considerato come la più completa e lussuosa forma artistica. Cosa significa per lei disegnare?

Siamo a Palazzo Tornabuoni, a Firenze, nel cuore del dibattito tra colore e disegno: mi viene in mente la diatriba tra Venezia e Firenze, con Michelangelo che pensava come fosse possibile che nessuno avesse insegnato a Tiziano a disegnare e, viceversa, Tiziano convinto che Michelangelo non capisse niente di colore. Il nodo della questione, in realtà, è come l’artista pensa il mondo. Alcuni se lo figurano a colori, e lavorano come pittori. Io, invece, vedo il mondo a carboncino, come se il disegno a carboncino fosse in fondo una sorta di scrittura.

Lei ha descritto la sua ultima produzione, un cine-concerto dal vivo intitolato Paper Music (2014) che ha aperto il festival Firenze Suona Contemporanea, lo scorso settembre, come una riflessione sui modi in cui “il suono può essere visto e le immagini ascoltate”: un’esperienza sinestetica dove ogni elemento contribuisce al processo di costruzione di significato. Qual è stata la reazione del pubblico?

Ti rispondo con un esempio: in uno dei film su cui sono intervenuto con la musica c’è una pantera che cammina da un lato all’altro di una gabbia. È un loop di tre minuti. Musica e testo esordiscono molto lentamente, poi a un certo punto cambiano marcia e diventano più veloci. Tutti, incluso io che l’ho realizzata, pensano che la pantera acceleri, ma in realtà non è così. I tuoi occhi credono quello che ascoltano. E se smetti di ascoltare la canzone e guardi le immagini, ti convinci che c’è un’idea di narrazione. Anche se vedi solo una pantera che cammina da un lato all’altro di una gabbia per tremila volte, ti aspetti che qualcosa accada.

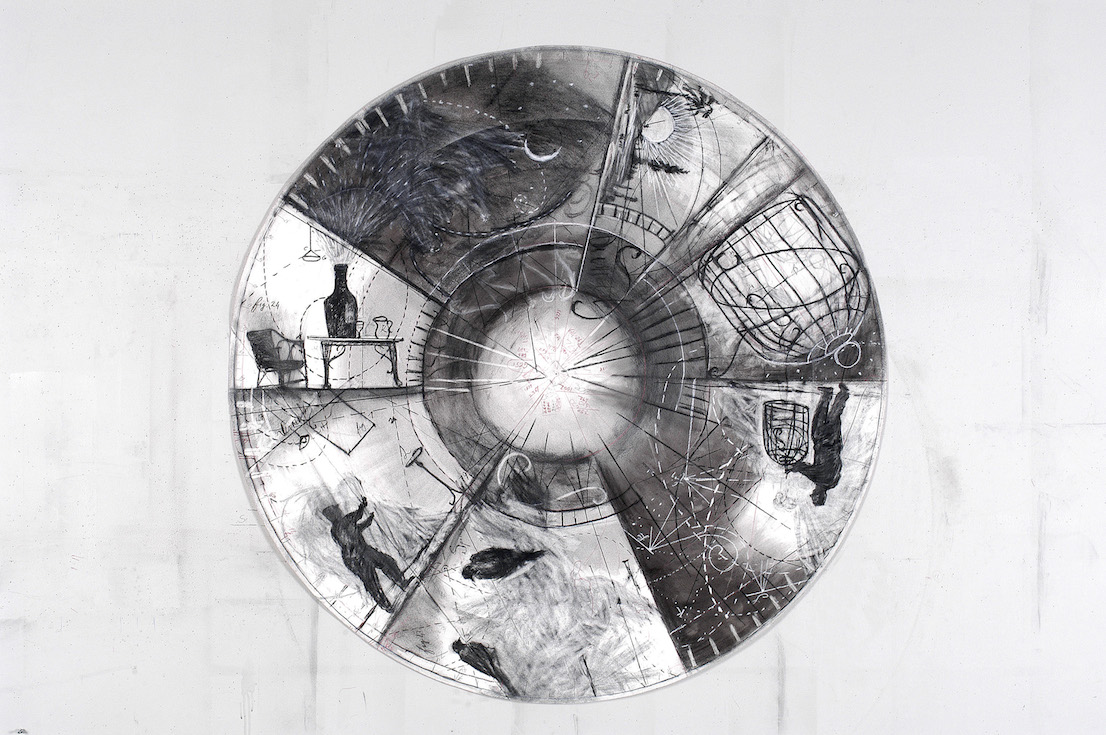

William Kentridge, Disegni per Other Faces, 2011. Foto: Thys Dullaart. Courtesy: William Kentridge, Lia Rumma Gallery (Napoli e Milano), Marian Goodman Gallery (New York, Paris, London) e Goodman Gallery (Johannesburg, Cape Town).

In opere meno recenti questo effetto illusionistico era ottenuto con trasformazioni surrealiste di oggetti, ipnotiche metamorfosi, la rappresentazione di sentimenti contrastanti e una potente iconografia che includeva l’impresario Soho Eckstein e la sua controparte, l’artista Felix Teitlebaum (Soho and Felix, 1989-2003); o il despota corrotto Ubu (Ubu and the Procession, 1989-2002). Che rapporto ha con metafora e finzione?

Io penso alla realtà attraverso lo spazio fisico del mio studio: un luogo dove il mondo è invitato a entrare, e dove in effetti entra tutti i giorni: con ritagli di giornale sulla guerra, schizzi realizzati il giorno prima, note per disegni che ancora non ho fatto, progetti lasciati a metà, telefonate, le finestre di Internet aperte sul computer, un testo di Erodoto stampato e appeso al muro o il ricordo di una conversazione. Tutti questi piccoli frammenti arrivano nello studio, dove sono tagliati e riorganizzati. Ma c’è anche un pezzo di carta nera sul tavolo, il materiale fisico, che strappi. Non si tratta tanto di interrogarsi in profondità su cosa di tutto questo sia materiale, immateriale, realtà o finzione. Non importa se sono stato ispirato da una fotografia di rifugiati del Rwanda. Tutto ha uguale status nell’immaginazione, così come nello spazio immaginario dello studio. Chiudi gli occhi e pensa allo studio come a un ingrandimento della tua testa: i tuoi pensieri che si muovono da una parte all’altra del cervello, un percorso di quattro centimetri da una memoria a un’azione, a un dialogo. Se ingrandisci tutto questo, diventa la camminata attraverso lo studio. E la galleria è un ulteriore ingrandimento. Quello che accade nello studio non è reale, ma è metà del reale. Riflette il nostro bisogno di predire, completare, dare senso. Ciò che fa un artista non è altro che una dimostrazione di ciò che facciamo tutti di continuo.

Attualmente sta lavorando all’opera Lulu di Alban Berg, in programmazione nel 2015 al Metropolitan Opera House di New York. Cosa l’ha spinta a sceglierla?

Fu prodotta nello stesso periodo storico di The Nose (1936), l’opera ispirata al breve romanzo di Nikolaj Gogol’ che ho messo in scena al Met di New York nel 2005, ed è uno dei capolavori del XX secolo. Eppure è difficile comprendere la sua musica: ho avuto bisogno di studiarla con attenzione per molto tempo prima di capire cosa avesse in mente il compositore, Berg appunto. Il fatto che non riuscissi a venirne a capo musicalmente era parte dell’attrazione.

In effetti, Lulu è rimasta incompleta alla morte di Berg e per i successivi quarant’anni. La vedova del compositore chiese ad Arnold Schönberg di portarla a termine, ma lui si rifiutò.

Lo so, e fu un’ottima idea! Schönberg sarebbe stata la persona sbagliata in quella veste: era un compositore eccellente, soddisfatto del proprio stile, e non avrebbe mai terminato l’opera secondo le indicazioni di Berg. Lulu sarebbe diventata un’altra cosa.

E cosa mi dice del soggetto? Era molto provocatorio al tempo. Lo è ancora oggi?

Beh, il tema è interessante. Lo puoi leggere come un caso giudiziario o un omicidio a sfondo sessuale. Per me, però, parla soprattutto dell’instabilità del desiderio: tutti gli uomini vogliono Lulu in un certo modo e lei non può essere per nessuno, così finiscono tutti ammazzati. Anche lei si vorrebbe in un modo diverso da com’è, però non riesce a realizzare le sue aspettative. E così finisce ammazzata anche lei. È l’impossibilità di soddisfare il desiderio in una società borghese. È un’opera molto crudele, scritta in un periodo storico, a metà anni Trenta, in cui le strade erano pregne di quella crudeltà e malignità riflessa nell’opera di Berg. Era anche l’epoca in cui si diffondevano i Totalitarismi.

Ho notato che le donne, anche quando non sono figure centrali, sono una forza catalizzante nel suo immaginario visivo. La loro sola presenza, o una semplice azione, può cambiare il flusso della narrazione. È intenzionale?

Non sono uno scrittore, uno che riesce a entrare nella testa di un’altra persona, ideare i suoi pensieri e costruirci su una storia. Ci vuole immaginazione. Non faccio questo nei miei film, dove la prospettiva è sempre quella di un uomo di mezza età, bianco e sudafricano. Una volta ho provato a fare un film con la figlia di Soho Eckstein come protagonista, ma non è mai andato da nessuna parte: non sapevo quali potessero essere i suoi pensieri. Comunque, è evidente la presenza di donne nel mio lavoro: in Paper Music (2014) ci sono due cantanti, ho cominciato a lavorare con loro per The Refusal of Time (2012). E poi ci sono moltissime donne – performers, editors, producers, tecniche e collaboratrici – che coinvolgo ogni volta. E non è solo il fatto che, parlando di contenuti, le donne sono oggetto d’amore e di desiderio, anche se in un certo senso sono anche questo dal punto di vista di un amore di mezza età, che non è il terreno classico dell’amore romantico. Credo che nei miei film ci sia una rappresentazione prosaica del desiderio maschile, desiderio per le donne e desiderio di potere, o un incrocio dei due. Un infantile e incessante: “guardami, guardami!”. Naturalmente, cosa fa un artista se non passare la sua vita intera a dire: “guardami!”? Credo di capire l’infantile che necessita di una correzione femminile, per trovare un equilibrio.

William Kentridge, The Refusal of Time, 2012. Courtesy: William Kentridge e Lia Rumma Gallery (Napoli e Milano).

Si ritrova spesso a pensare in termini di categorie universali, come amore, rivoluzione, amnesia, storia o verità?

No. Mi faccio altre domande: quale foglio dovrei usare? C’è troppo amido sulla carta, visto che l’inchiostro non attacca? Il mio lavoro è lo sbriciolamento del mondo in una miriade di domande formali. E queste grandi domande sulla storia, la filosofia o l’etica entrano nello studio, e sono messe da parte. Uso questo foglio bianco o la graffetta per legare due pezzi di carta? Perché quando sei focalizzato sui materiali, i pensieri soggiacenti devono stare da parte, e poi riemergere nel momento in cui la figura ha preso forma e comincia a muoversi attraverso la pagina. Quando finalmente vedi il film, possiede un certo messaggio. Al concerto di Firenze, per esempio, alcune persone del pubblico mi hanno detto che hanno provato una forte connessione emozionale durante lo spettacolo. Mi fa piacere, ma sono stupito, perché in quel lavoro c’è un’intera serie di decisioni burocratiche, ed è sorprendente come, nonostante tutto, sia riuscito a realizzare qualcosa in cui musica, immagine e performance si muovono insieme. Nell’opera, c’è una confidenza, una pretesa che alla fine il lavoro possa mostrare chi sei. Tutto è un autoritratto, anche se non è stato disegnato per esserlo. È così che mi occupo dei grandi temi.

Parlando di autoritratti: ha detto di sentirsi spesso frammentato come i suoi pezzi di carta, e ha aggiunto che, per quanto assurdo, si ritrova in tutti i suoi personaggi: buoni e cattivi. Chi è adesso?

Credo di essere nel mezzo di molte cose! Comunque, temo che a un certo punto diventerò un rabbino: una di quelle persone che si esprimono con certezza, qualunque sia il tema o la persona. A volte mi guardo e mi chiedo: “Accidenti, ma sto dando dei sermoni come un rabbino?”. Troppe parole, e mia moglie sempre mi ricorda di ascoltare i miei disegni.

Prima di finire, vorrei chiederle notizie su Triumphs and Laments (2015-16), l’opera in progress che ha concepito con l’organizzazione Tevereterno qualche anno fa come un intervento pubblico temporaneo nella città di Roma. Molto è stato già detto da quotidiani e riviste sulle difficoltà che ha incontrato nella realizzazione. Mi racconta di cosa si tratta e se vedrà finalmente la luce?

Il progetto è un fregio provvisorio di grandi dimensioni, cinquecento metri di lunghezza per nove di altezza, nel lungofiume romano. Non rimuovo niente, pulisco solo lo sporco che si è accumulato sui muri per far emergere una processione di figure umane. Ci ho messo molto tempo per realizzare i disegni preparatori, e non mi metto a cercare di capire la natura competitiva della politica culturale italiana. Se le persone che guidano il progetto in questo nido di vipere riusciranno ad arrivare alla fine sane e salve, Triumphs and Laments vedrà la luce. Altrimenti non se ne farà nulla. Io posso aspettare fino alla fine dell’anno, non oltre. Abbiamo cominciato a parlarne ben prima della mia mostra al MAXXI nel 2012. Ho già disegnato sessanta figure su novanta totali e non è un progetto difficile da produrre: può essere fatto in un mese, è facile da gestire.

Chi rappresentano queste figure?

L’opera ricopre quattromila anni di storia di Roma. Hai Remo che giace morto per mano di Romolo, il corpo privo di sensi di Pierpaolo Pasolini, l’estasi di Santa Teresa, Marcello Mastroianni e Anita Ekberg nella fontana di Trevi mentre girano La Dolce Vita, una processione di vedove di uomini che sono annegati cercando di raggiungere Lampedusa, l’abdicazione di Papa Gregorio ed Enrico IV durante il Sacco di Roma del 1084. Ci sono anche scene tratte dalla Colonna Traiana, e poiché il fregio da cui ho tratto ispirazione è danneggiato, sembra che anche le persone lo siano. Poi, c’è un gruppo di individui che naviga su una barca: saranno profughi africani in cerca di asilo o romani a caccia di un riparo durante la grande inondazione del Tevere del 1939? La questione è aperta.

Lei pensa che il contenuto politico dell’opera possa essere stato un problema?

L’opera mostra tutte queste immagini che sono lì proprio per capire cos’è la politica. Per qualcuno saranno occasione di giubilo, per altri di lamento: è l’ambiguità della storia.

Grazie.

William Kentridge, Disegni per Triumphs & Laments, 2014. Foto: Thys Dullaart. Courtesy: William Kentridge e Lia Rumma Gallery (Napoli e Milano).

William Kentridge, Particular Collisions, 2013. Courtesy: William Kentridge e Lia Rumma Gallery (Napoli e Milano).

William Kentridge, Colonial Landscapes, 1995-96. Courtesy: William Kentridge e Lia Rumma Gallery (Napoli e Milano).

William Kentridge, Disegno per The Magic Flute, 2004. Foto: John Hodgkiss. Courtesy: William Kentridge e Lia Rumma Gallery (Napoli e Milano).

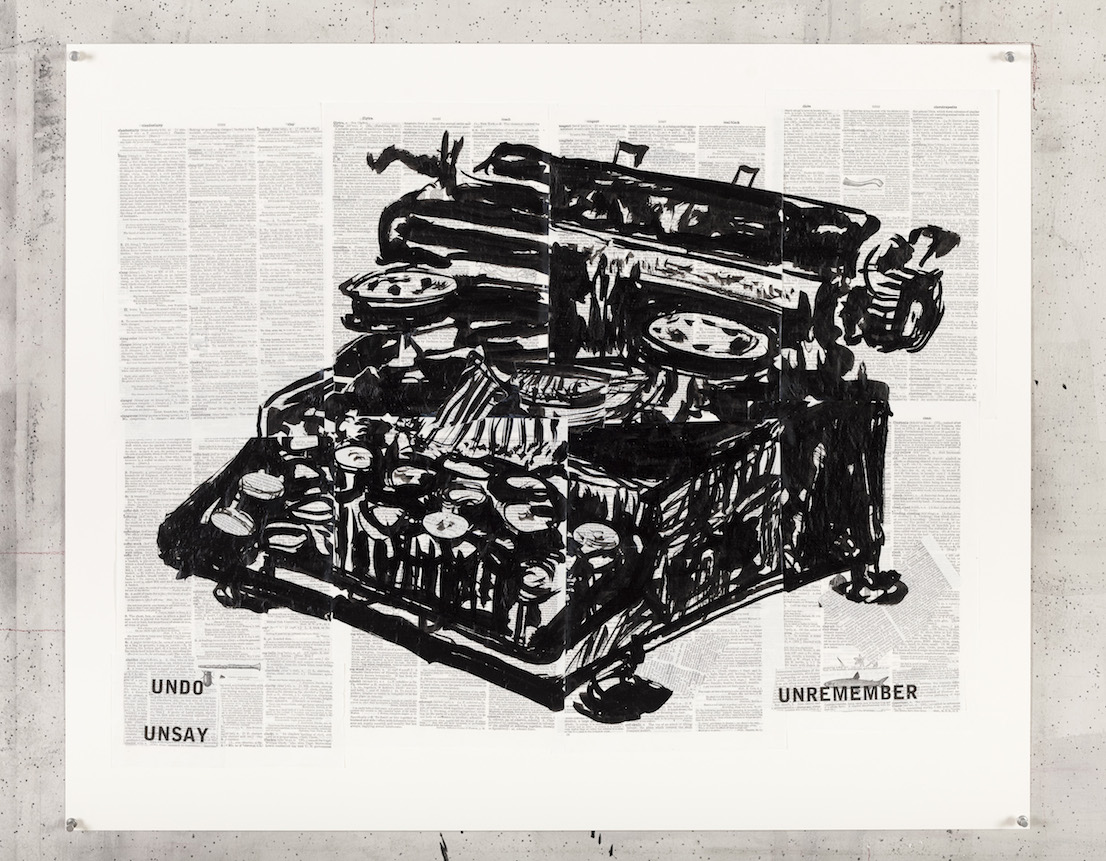

William Kentridge, Undo Unsay, 2012. Foto: Thys Dullaart. Courtesy: William Kentridge e Lia Rumma Gallery (Napoli e Milano).

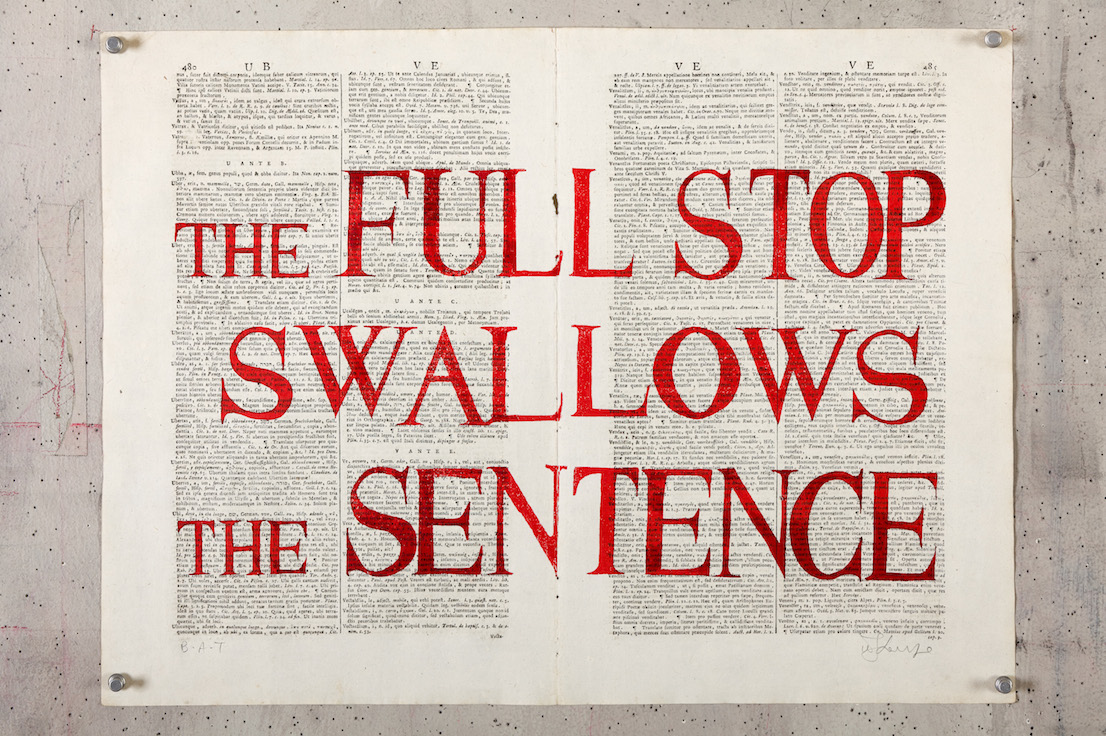

William Kentridge, Rubrics, 2012. Foto: Thys Dullaart. Courtesy: William Kentridge e Lia Rumma Gallery (Napoli e Milano).

William Kentridge, Die Zauberföte, 26/04/2005. Le Théatre Royal de la Monnaie, Brussel. Courtesy: William Kentridge e Lia Rumma Gallery (Napoli e Milano).