19 Luglio 2013

A grande richiesta, abbiamo deciso di pubblicare sul sito le lunghe e straordinarie interviste apparse sul magazine cartaceo dal 2009 al 2011. Quaranta trascinanti conversazioni con i protagonisti dell’arte contemporanea, del design e dell’architettura. Una volta alla settimana, un appuntamento da non perdere. Un regalo. Oggi tocca a Walter Niedermayr.

Klat #03, estate 2010.

È il 2001, quando Eikon – l’El Croquis della fotografia – dedica a Walter Niedermayr un numero monografico. Il titolo è Raumfolgen, alla lettera “sequenze di spazi oppure conseguenze dello spazio”. A sorpresa, non ci sono le Alpi. Ma corridoi, tunnel sotterranei, ambulatori. Lavori seriali in strutture ospedaliere. Lo stesso sguardo in continuum che caratterizza l’indagine successiva: celle di prigione, istituto penale Berlino-Tegel, primavera 2003; Krems-Stein, autunno 2003; centro di detenzione giovanile di Gerasdorf, Vienna, 2004. Una di queste immagini, in grande formato, è nel suo studio a Bolzano. Un edificio moderno, nella prima cintura industriale, che in Alto Adige vuol dire un battito di ciglia dal tetto verde-oro del Duomo. Un open-space asettico: tavoli, plotter, una decina di libri. Sposti di 60 gradi lo sguardo e la montagna, che immaginavi lontana, è nuovamente lì: in un’opera, dietro la vetrata, nel suo ultimo progetto sull’Iran, dove paesaggi color sabbia cedono al bianco ottico di una stazione sciistica. Riannodi il filo del discorso: ci sono le Alpi, le celle, il dialogo serrato con lo studio giapponese SANAA. Ma soprattutto, c’è un’indagine che coltiva un’unica ossessione: lo spazio secondo Walter Niedermayr.

È la prima volta che vedo uno studio così ostinatamente ordinato: da quanto tempo ci lavora?

Quattro, cinque anni.

Come si svolge il lavoro in studio?

Non trascorro molto tempo in studio, vengo per qualche ora, ogni giorno. Presidia Patrick, il mio assistente che lavora le immagini.

Quando non è in studio?

Seguo i miei progetti.

Francesco Jodice, in un’intervista, diceva che la condizione del fotografo ricorda il protagonista di un quadro di Caspar David Friedrich: una persona sola sul ciglio della montagna…

Forse cent’anni fa (sorride, nda). Oggi, ovunque vada c’è gente. Non mi trovo mai solo, accade raramente anche quando parto in solitaria per la montagna.

Come è arrivato alla fotografia?

Sono un autodidatta, non ho seguito un’istruzione specialistica. Da giovane ho lavorato in Germania, alla Siemens, nel reparto tecnico: elettronica, computer, hardware. In quegli anni, avevo già iniziato a fotografare. Avevo un forte interesse anche per i film sperimentali. Purtroppo, in quel periodo per motivi economici non ho approfondito.

In che anni siamo?

1975-’77. L’anno successivo sono rientrato a Bolzano. Ho lavorato in un’azienda software e ho continuato a interessarmi di fotografia, ma senza fretta.

Il suo primo progetto fotografico?

Il primo di una certa importanza è una ricerca in Alto Adige su una miniera d’argento, un luogo storicamente rilevante all’epoca dei Fugger di Augusta, che dalla Germania avevano potere europeo sulle miniere. Ho documentato il sito, analizzando il retroterra sociale. Le immagini erano ancora in bianco e nero.

Con quale macchina ha iniziato a scattare?

Una 6×7, manuale.

Sviluppava in camera oscura?

In quella stagione sì. Ancora oggi a casa ho una camera oscura, che però non uso più.

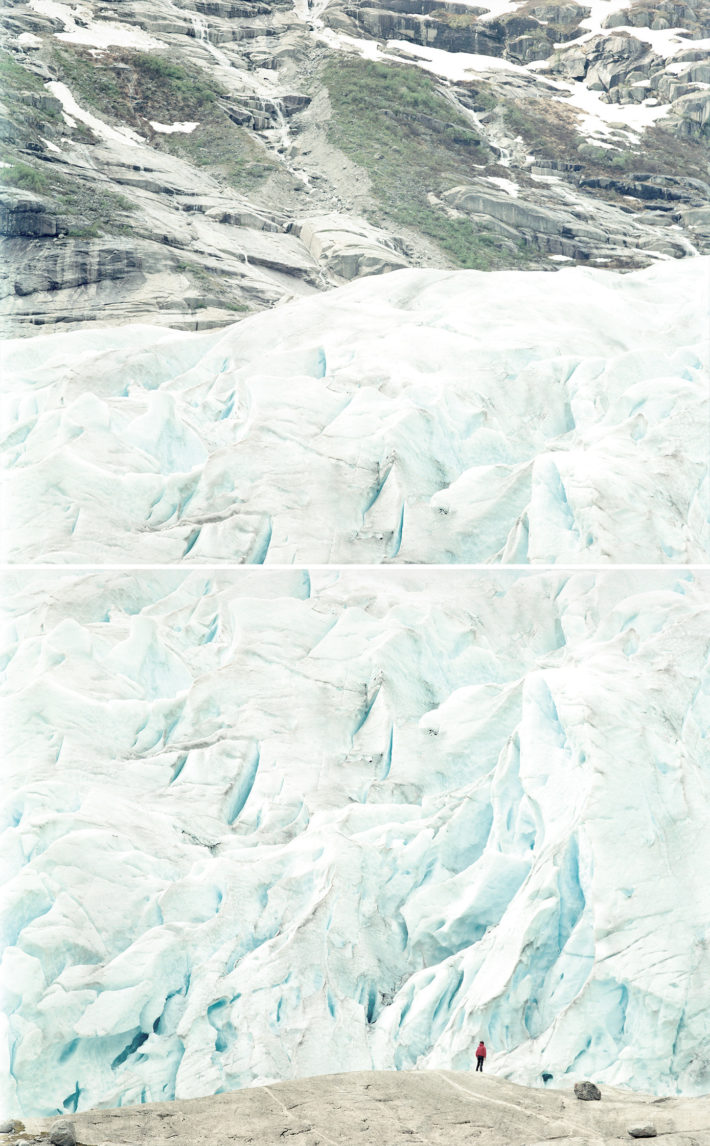

Walter Niedermayr, Nigardsbreen, 1/2002. Courtesy: Galleria Suzy Shammah, Milano e Galerie Nordenhake, Berlin/Stockholm.

Nostalgia?

Mi piaceva, ma era complicato. Si stava lì notti intere a sviluppare, stampare, ingrandire. Mi ci sono cimentato da solo: ero affascinato, volevo capire come funzionava il processo. Oggi lavoro ancora in analogico, uso la pellicola, ma poi procediamo con la scansione, la lavorazione in digitale, quindi le stampe. Pochi anni ed è cambiato tutto.

Ansel Adams, un grande vecchio della fotografia, ha detto: «Spesso ho pensato che se la fotografia fosse “difficile” nel vero senso della parola – nel senso cioè che la creazione di una semplice fotografia richiedesse lo stesso tempo e la stessa fatica di un buon acquerello o di una buona incisione – il salto qualitativo della produzione media sarebbe enorme. L’assoluta facilità con cui possiamo produrre un’immagine banale porta spesso a una totale mancanza di creatività». Concorda?

Dipende da cosa si vuole fare con il mezzo fotografico, da come lo si usa. La tecnica non mi ha mai dato problemi. Sono riuscito a imparare da solo. Certo, ho conosciuto anche diversi fotografi. Per esempio, si è rivelato fondamentale l’incontro con Lewis Baltz, uno dei protagonisti della stagione del New Topographic. Le sue ricerche sul paesaggio hanno influito sul mio lavoro; in particolare, il progetto Park City, realizzato nei primi anni Ottanta, vicino a Salt Lake City, la seconda casa degli americani: detriti, edifici in costruzione, la devastazione del territorio. Anni fa sono andato a visitare quella regione in America, ero molto curioso di vedere come era cambiata. Di Baltz mi affascinano anche i lavori più recenti, il suo linguaggio è ancora molto contemporaneo. Un altro che mi interessava era Stephen Shore.

Sia Baltz sia Shore hanno lavorato sul paesaggio. In tempi meno sospetti, persino Vermeer ha usato la camera oscura per molti dei suoi dipinti, di certo per la Piccola strada di Delft, riproducendo sulla tela ciò che realmente appariva ai suoi occhi. Che rapporto ha con la realtà che fotografa?

Penso che l’immagine sia una cosa a sé: la fotografia, alla fine, è una superficie bidimensionale. C’è una relazione tra ciò che fotografiamo e la realtà, ma quella che ci racconta l’immagine è un’altra realtà ancora. Si tratta di una trasformazione del visibile. Da sempre sono affascinato dal rapporto tra realtà dello spazio e realtà dell’immagine.

Germania, Italia. Tecnologia e informatica: un universo astratto, matematico. Che cosa l’ha spinta a misurarsi con il paesaggio fisico?

Iniziare a lavorare sul paesaggio alpino è stato piuttosto ovvio, visto che le montagne costituiscono una topografia a me molto vicina, che mi ha sempre incuriosito. Da piccolo ci andavo spesso con mio padre, è il paesaggio che mi circonda. Il mio interesse per le Alpi è nato dal cambiamento della missione di questi luoghi. Con gli anni, molto è cambiato. Il turismo ha avuto uno sviluppo strepitoso.

Inquadrare è il modo più semplice di eliminare qualcosa dal nostro campo di percezione retinica. Con l’inquadratura si ritaglia una finestra sul reale. Talvolta è una porzione motivata di un intero. Che cosa resta al di fuori?

Penso che ogni immagine sia solo un frammento di una cosa molto più complessa. Di uno scenario, cerco di inquadrare ciò che più m’interessa: il paesaggio che viene usato dall’uomo, che viene strutturato. Il paesaggio puro, senza riflessi umani, mi affascina poco. Forse non esiste nemmeno più, l’uomo è già stato dappertutto.

L’evento che contribuì più di altri a dare avvio a un radicale cambiamento della fotografia italiana fu Viaggio in Italia di Luigi Ghirri. Era il 1984. Il progetto, una mostra e un libro, coinvolgeva una schiera di giovani fotografi: Gabriele Basilico, Mimmo Jodice, Guido Guidi, Mario Cresci, Roberto Salbiati, Olivo Barbieri, Vincenzo Castella e Giovanni Chiaramonte. Che tipo di legame ha con quella stagione?

Sicuramente è stata una stagione molto importante, che in qualche modo, forse, mi ha anche influenzato. Oggi, però, il modo di pensare la fotografia è un po’ cambiato. Penso che fotografare il paesaggio con l’intenzione di realizzare un documento puro non abbia più il senso di una volta.

Se dovessimo cercare l’origine di questo interesse rivolto al paesaggio, un’importanza notevole l’hanno avuta gli Alinari, Giuseppe Pagano e Paolo Monti, Mario Sironi. Ma anche l’opera dei grandi americani, da Walker Evans a Lee Friedlander, Robert Frank, William Eggleston. Guardando all’Europa, sono da citare Bernd e Hilla Becher, con la loro catalogazione di elementi di architettura industriale. Con un passato così denso, c’è ancora modo di superare la “tradizione”?

Quando ho fatto il mio primo lavoro in serie, nel 1987, mi sono chiesto se aveva senso rinunciare a lavorare intorno a un’immagine singola, che in quanto singola diventa poi un’icona. La verità è che ciò che vediamo a livello retinico non è mai un’unica immagine, ma più punti di vista. Ecco la serialità. Con questo metodo, ho cercato di andare in un’altra direzione. Credo anche che in ogni scatto includiamo quello che ci portiamo dentro: la cultura, la percezione primaria, tutto ciò che alimenta la nostra stessa storia. È solo con questa attrezzatura pesante che realizziamo le immagini. Se vediamo la fotografia da questa prospettiva, ogni autore ha una sua specificità di sguardo che va oltre le scuole, oltre la tradizione.

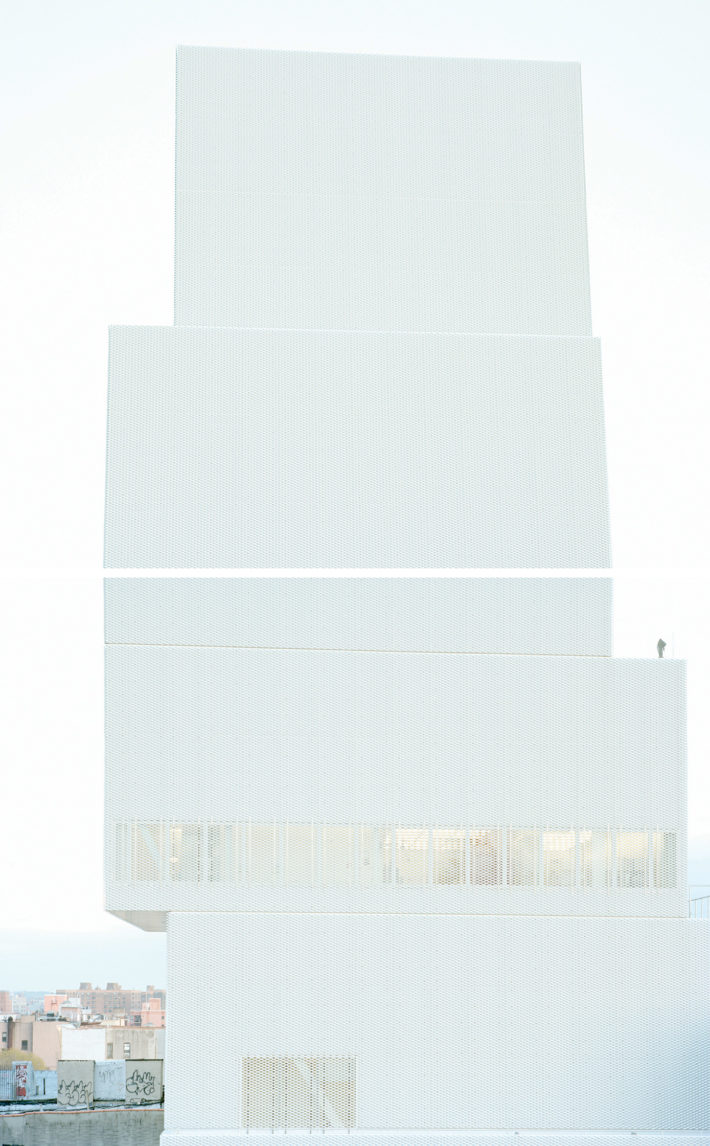

Walter Niedermayr, Raumfolgen, 159/2005. Courtesy: Galleria Suzy Shammah, Milano e Galerie Nordenhake, Berlin/Stockholm.

Superare la tradizione è anche contemplare la presenza di un paesaggio umano. Un aspetto che molta della fotografia di landscape continua a tralasciare.

Una certa fotografia coltiva l’ossessione di restituire spazi puliti, senza persone. Il landscape e l’architettura, o semplicemente lo spazio, esistono con le persone: se non ci sono persone non c’è spazio. Nei miei lavori sulla montagna, la presenza di persone è essenziale: la gente dà una idea delle dimensioni, ci dice dove si trova, quanto è grande una superficie. È un parametro di riferimento.

Baudelaire diceva che la fotografia è la palestra dei pittori mancati. Ancora oggi, il rapporto tra arte e fotografia è controverso. Persino il reportage di guerra diventa oggetto di mostre in luoghi solitamente votati all’arte.

Vedo la fotografia come un mezzo a disposizione dell’arte, che può essere arte o meno: dipende da ciò che l’artista o il fotografo realizza con questo mezzo, dalla ricerca che porta avanti. Chi poi definisce cosa è arte e cosa non lo è, è un’altra questione. Personalmente, non so se io faccio arte, non l’ho mai detto. Certo, poi c’è il mercato…

Contemporaneità in fotografia.

La fotografia contemporanea si definisce in base al rapporto che ho con il mondo contemporaneo. Si relaziona con il modo in cui mi muovo, con le cose che faccio. Oggi il rapporto con il paesaggio forse è diventato più diretto, immediato. Non c’è più l’atteggiamento contemplativo di una volta, alla Caspar David Friedrich. Il mio interesse per il mezzo fotografico è rendere visibile ciò che, in parte, può andare oltre la normale rappresentazione. La fotografia non può sostituire l’aura dell’originale, cosicché s’interroga sul proprio ruolo, come mezzo di espressione: si chiede cosa può rilevare e rivelare, senza avanzare pretese di verità.

Tra i suoi lavori più recenti, c’è anche il one-to-one con lo studio giapponese SANAA, di Kazuyo Sejima, direttore della prossima Biennale d’Architettura di Venezia, e Ryue Nishizawa. Come vi siete avvicinati?

Li conoscevo dagli anni Ottanta. Già allora sembravano architetti molto interessanti. Alla fine del 1990 ho ricevuto una mail dallo studio. Avevano trovato un mio libro in Spagna e chiedevano di incontrarmi a Tokyo per farmi vedere le loro architetture. In quel periodo avevo in preparazione una mostra in Giappone. Ci siamo trovati, condividendo poi interessi molto simili.

Che cosa la attrae dell’architettura di SANAA?

È un’architettura molto essenziale, apparentemente semplice, ma di una semplicità complessa, con una tendenza a relativizzare il rapporto tra forma e contenuto, rimanendo sempre molto funzionale. Non è mai spettacolare, anche se lavorano sempre al limite della realizzabilità. Nel loro caso, si tratta di una sorta di ambivalenza dell’architettura, sottolineata dall’uso del vetro e della trasparenza. Anch’io cerco nella fotografia di sfidare il limite, quello del visibile, della rappresentazione. È un aspetto centrale del mio lavoro.

Walter Benjamin ha sostenuto che è più facile cogliere un’architettura mediante la macchina fotografica che non nella realtà. Che cosa accade quando l’architettura è vista da un artista?

SANAA non mi ha mai considerato un fotografo documentarista. A me interessa restituire una percezione soggettiva, che è propria dell’immagine. Il mio modo di lavorare in senso seriale si oppone alla tradizionale concezione di spazio statico e rende forse l’idea dinamica del percorso percettivo. Già dall’inizio, era chiaro che i miei non erano scatti di documentazione, ma ricerche sulle loro architetture. Tra i progetti di SANAA che più mi hanno affascinato c’è sicuramente il 21st Century Museum a Kanazawa, il Padiglione del Vetro del Museo d’Arte di Toledo, in Ohio, e l’ultimo progetto, il Rolex Center a Losanna, in Svizzera, forse il più interessante tra tutti. A colpirmi, è stata la sperimentazione di un nuovo modo di intendere il movimento all’interno di in uno spazio: l’esperienza diretta del luogo è diversa dalla percezione che se ne ha. È un po’ come passeggiare su un paesaggio collinare…

Ruff ha indagato per anni su Mies van der Rohe: ci sono architetture iconiche con le quali le piacerebbe dialogare?

Non saprei. Quello di Ruff è un altro approccio. Mies van der Rohe fa ormai parte della storia dell’architettura, è un classico. Il lavoro di SANAA è molto contemporaneo. Sejima e Nishizawa vivono e progettano adesso, con un modo per certi versi molto democratico.

Immagino che sia stato nel loro studio a Tokyo: com’è sopravvissuto al caos creativo che vi regna?

Lì è il Giappone. Per noi europei può sembrare caotico, ma si ha comunque la sensazione di un ordine molto sistematico. Sono in molti e lavorano in spazi molto ristretti. Tutto ciò richiede molta disciplina e reciproco rispetto. Ultimamente hanno cambiato studio, ma l’atmosfera è la stessa: venti, trenta persone che lavorano tutte insieme, giorno e notte. Un flusso di energie che diventa più calmo in certi momenti, grazie alla presenza mitigante di un certo numero di assistenti europei, che di natura hanno altri ritmi. È un altro modo di intendere la professione, anche Kazuyo non si risparmia. Per noi europei è un’esperienza molto diversa, quasi stordente.

SANAA Tokyo, Niedermayr Bolzano: come mai ha scelto di vivere lontano da quelli che comunemente sono indicati come epicentri?

Credo che i centri siano quelli che noi stessi eleggiamo come tali. Oggi, se siamo interessati a delle cose, a delle esperienze, possiamo comunque facilmente raggiungerle, possiamo informarci. Chiaramente, ci sono luoghi dove c’è più movimento: Berlino, Londra, New York. Alla fine, qui a Bolzano la qualità della vita non è male. A volte, se mi sento isolato, parto. Sono spesso in giro. Mi piace fermarmi per un certo periodo in un altro luogo e poi tornare.

Walter Niedermayr, Kitzsteinhorn, 32/2007. Courtesy: Galleria Suzy Shammah, Milano e Galerie Nordenhake, Berlin/Stockholm.

Da anni la fotografia di ricerca si esprime sempre in un formato extralarge, quasi fosse il formato stesso a legittimarne l’aura. Che importanza ha il formato nella fotografia contemporanea e nello specifico nel suo lavoro?

Il formato è sicuramente una cosa da decidere con precisione, senza necessariamente tener conto della dittatura del mercato. All’inizio, credo che il grande formato sia stato un po’ il modo per scappare dal rettangolo fotografico e un po’ la scorciatoia per andare incontro al mondo dell’arte. Nella mia ricerca, il formato dipende dal contenuto dell’immagine. Inoltre, considero anche il rapporto con lo spazio dove verrà esposta l’opera. Da questo punto di vista, posso decidere di stampare anche in formato molto piccolo. Occorre vedere come si vuole costruire la propria mostra. Alle sue spalle c’è un dittico che fa parte della ricerca sulle prigioni: quella stessa immagine l’ho usata in formato molto piccolo, a New York, e in dimensioni extralarge in altri contesti. Dipende dalla situazione.

Dal formato alle tirature. Sempre secondo Thomas Ruff, la tiratura è piuttosto comoda. È un modo per considerare chiuso un lavoro. E fa salire i prezzi. Per lei?

Io faccio edizioni da 6. Chiaramente, il prezzo cambia avendo preso questa decisione. Quando le sei copie di un lavoro sono stampate l’edizione è chiusa. Certo, la fotografia ti offre la possibilità di fare immagini in eternità, ma una scelta del genere richiede altri contesti.

Mercato, quotazioni, gallerie. Che aria tira in questo momento?

Credo che gli artisti dovrebbero essere più autonomi, facendo anche progetti al di fuori delle gallerie e dei circuiti dell’arte. La galleria ha un ruolo di primo piano se si considera responsabile non solo nei propri riguardi, ma anche nei confronti dell’artista, favorendone lo sviluppo. In periodi economicamente difficili come questo, le qualità di un gallerista diventano evidenti. Io forse ho avuto fortuna, essendo entrato nel circuito anni fa. Sento però di altri artisti che hanno problemi con le gallerie, che in questo periodo spariscono o investono meno.

Lei ha una galleria a New York, una a Milano, a Stoccolma e a Berlino.

Come dicevo, non mi lamento.

Come lavora a una mostra?

Parto sempre dallo spazio, cioè da una pianta, e mi faccio delle idee su quello che si potrebbe fare. Una volta ho sperimentato l’uso di rendering. Ho provato, ma ho scoperto che funziona poco e alla fine ho cambiato tutto. Mi basta la carta, con quella riesco a immaginare. Per ora ho esposto sempre opere in gran parte inedite. Non ho fatto ancora retrospettive. Ogni mostra monografica richiede un impegno di circa sei mesi. Anche se alla fine devo ammettere che per chiudere un lavoro devo avvertire il peso di una certa pressione…

Parliamo di libri.

Rispetto a una mostra, un libro è un’altra cosa. Un’altra percezione. Mi interessa molto. Cerco di lavorare con grafici che percepiscono il mio modo di lavorare. Spesso c’è molta difficoltà a comprendersi: a volte ho l’impressione che il lettering non dialoghi in armonia con le immagini. Per Walter Niedermayr/SANAA ho lavorato con un grafico olandese: all’inizio abbiamo avuto molte discussioni, incomprensioni. È stato un percorso piuttosto impegnativo: alla fine è venuto fuori un bellissimo libro.

Come procede all’editing?

Prima cerco di organizzare un nucleo di immagini, quindi cerco di dare loro una sequenza. Le porto a casa, le stendo per terra, le giro e rigiro, fino a farle funzionare. Poi, ecco: arriva il grafico e vuole cambiare le cose. È un processo continuo di cambiamenti, un andarsi incontro con delle idee.

Come si difende dall’iperproduzione d’immagini che ci circonda?

Mi concentro sulle mie immagini, sul mio modo di vederle. Per difendersi occorre anche essere molto rigorosi nella loro scelta e non produrre all’infinito. Anche facendo meno libri. La moltiplicazione di immagini tramite libri porta a un’inflazione. Un’altra possibilità potrebbe essere anche quella di essere molto radicali. Basterebbe, forse, interrogarsi continuamente sul senso del proprio lavoro.

Quanti libri ha pubblicato?

In 20 anni ho fatto 9 monografie.

Walter Niedermayr, Raumfolgen, 236/2007. Courtesy: Galleria Suzy Shammah, Milano e Galerie Nordenhake, Berlin/Stockholm.

Tra i recenti c’è Station Z: Memorial Sachsenhausen, Walter Niedermayr/HG Merz.

Stazione Z è il nome del forno crematorio del campo di concentramento di Sachsenhausen, uno dei primi campi nazisti. Tra il 1936 e il 1945 a Sachsenhausen furono rinchiuse più di 200.000 persone di circa 40 nazionalità diverse. Anni fa, l’architetto tedesco HG Merz ha progettato un memoriale: una struttura astratta, quasi una lamina che protegge le tracce del luogo. Quando mi è stato chiesto di lavorarci, per me è stato importante capire quale sarebbe stato il periodo giusto. Ci sono stato a gennaio, c’era abbastanza freddo, una certa luce, una certa atmosfera per poter fare questo lavoro. Prima di iniziare a fotografare, ho fatto due sopralluoghi per capire meglio quale fosse la sua storia, il contesto, come mai fu scelta questa zona, a soli 35 chilometri a Nord di Berlino.

Restituire un luogo come questo, con una carica storica ed emotiva così importante, attraverso una immagine esteticamente complessa e ricercata non può generare un corto circuito?

È lo stesso interrogativo suscitato da ricerche come quella sulle prigioni. Ci sono dei luoghi dove per me è molto difficile stare. Dopo tre giorni a Sachsenhausen, ho avuto la sensazione che il luogo esprimesse comunque ciò che era stato. Anche se non si vedono più le tracce, è impossibile non sentirle, sono nell’atmosfera. Ogni passo che fai, non puoi prescinderne.

Che rapporto ha con il colore? Negli anni i suoi lavori hanno subito una graduale desaturazione.

Sul colore c’è una discussione infinita. Già quando ho cominciato a fotografare, e usavo il bianco e nero, avevo l’impressione che il mondo della fotografia fosse troppo pieno di contrasti. Dopo aver scoperto il lavoro di Timothy O’Sullivan, che mi ha colpito per via di quel suo bianco e nero così morbido, la desaturazione del colore mi è parsa più naturale, più vicina a quello che percepiamo. Ora mi accorgo che spesso mi spingo oltre, rasentando il limite. È come se cercassi una distanza sempre più grande dal concetto un po’ datato della saturazione che, a ben vedere, è un dettato dell’industria che ci dice: così sarebbe giusto, si vende meglio. Amo i colori neutri, mi piace più un bianco freddo che caldo. Lavorando sui paesaggi montani ho spesso il bianco: preciso, pulisce e dona equilibrio a tutti gli altri colori.

Oggi con il digitale, Photoshop, il plotter, l’occhio si è abituato a immaginare/vedere un risultato che si concretizza in immagini dopo almeno tre passaggi. Accade anche nell’editoria: prima c’è il monitor del computer che ci restituisce l’immagine in un modo, poi ci sono i cromalin, quindi la stampa su carta. Con tutti questi passaggi, l’occhio si è abituato a misurarsi con 3 “inganni”. Che cosa vede e che cosa immagina Niedermayr quando guarda il mondo attraverso l’obiettivo?

Credo che già in camera oscura ci fossero molte possibilità di manipolazione. Oggi con il digitale queste possibilità si sono semplicemente moltiplicate. Si può fare di tutto. Poi bisogna vedere che cosa si vuole fare. Per me non cambia molto. Cambia nel senso che non devo più usare la chimica richiesta dai bagni per lo sviluppo. Lo stesso vale anche per il colore: ieri lo si poteva filtrare in analogico, oggi c’è Photoshop che ha potenzialità altissime.

A cosa sta lavorando adesso?

Sto preparando una pubblicazione con alcuni lavori che ho realizzato in Iran. Ci sono stato tre volte: nel 2005, 2006, 2008. Ho fotografato il paesaggio della città storica e moderna. Non solo a Teheran, ma anche in altri centri: Esfahan, Shiraz, Yazd e in altri.

È la prima volta che si misura con un paesaggio così distante?

Non proprio, ho lavorato anche in America, in Giappone, in Nuova Zelanda. Il progetto in Iran è stato organizzato da un istituto di Vienna che si occupa di scambi culturali con l’Iran. Sono coinvolti artisti, architetti, scrittori che presentano le loro ricerche, conducono workshop e infine possono lavorare fino a quattro settimane nel paese, che è un luogo bellissimo, molto interessante. Quello che sentiamo dell’Iran è molto distorto dalla politica. La politica in Iran è una cosa, la popolazione un’altra. La maggior parte della generazione dei trentenni vorrebbe andarsene via o cambiare il sistema, è una realtà difficile, complessa.

Che libro sfoglieremo?

La ricerca ha a che fare con il nuovo che si è inserito nella tradizione. Mi interessava molto questa ambivalenza: da un lato c’è una storia lunghissima, di tremila anni e anche più, che abbraccia diversi periodi, epoche e culture, anche architettoniche. Una tradizione estremamente affascinante. Penso, per esempio, alle torri del vento iraniane, edifici semplici e al tempo stesso sofisticati dal punto di vista bioclimatico. Dopo la rivoluzione islamica, il passato recente ha introdotto un’idea di architettura che ha prodotto paesaggi senza connessioni con la storia. Questo contrasto mi ha molto colpito. È come se la forza escludente del regime avesse imposto l’abbandono della tradizione, suggerendo involontariamente di guardare a Ovest in cerca d’altri modelli.

Ci fa vedere qualcosa?

Niedermayr apre un libro a caratteri arabi. Sfoglia e ci mostra le ricerche di una decina di autori. Vedi Teheran, le costruzioni di terra, l’Iran monumentale, quartieri sfarinati, periferie scolorite. Poi a sorpresa, il bianco ottico di una stazione sciistica. E, ancora una volta, tutto torna.

Walter Niedermayr, Sachsenhausen, 3/2007. Courtesy: Galleria Suzy Shammah, Milano e Galerie Nordenhake, Berlin/Stockholm.

Walter Niedermayr, Sachsenhausen, 23/2007. Courtesy: Galleria Suzy Shammah, Milano e Galerie Nordenhake, Berlin/Stockholm.

Walter Niedermayr, Raumfolgen, 132/2004. Courtesy: Galleria Suzy Shammah, Milano e Galerie Nordenhake, Berlin/Stockholm.

Walter Niedermayr, Iran, 155/2008. Courtesy: Galleria Suzy Shammah, Milano e Galerie Nordenhake, Berlin/Stockholm.

Walter Niedermayr, Bildraum S, 164/2007. Courtesy: Galleria Suzy Shammah, Milano e Galerie Nordenhake, Berlin/Stockholm.