13 Febbraio 2015

Valerio Rocco Orlando, artista milanese, classe 1978, esplora con sorprendente delicatezza il paesaggio dell’incontro e della relazione con l’Altro. Il video è il suo medium favorito: la sua macchina da presa penetra, attraverso inquadrature ravvicinatissime, nelle profondità degli sguardi e nelle pieghe dei volti dei personaggi che ritrae. La pratica di Orlando – una contemporanea forma di maieutica socratica – si fonda sul dialogo, sul confronto intimo con l’interlocutore. Dopo aver studiato drammaturgia a Milano e regia a Londra, ha vissuto a Roma, New York, Cuba, Bangalore, Tel Aviv e Seul, spostandosi di residenza in residenza e facendo del viaggio la condizione indispensabile della propria ricerca. Ho incontrato Valerio qualche mese fa a Milano, poco dopo il suo ritorno da Israele, il luogo dove girerà il suo prossimo film.

Interfaith Diaries è il titolo del progetto cui ti sei dedicato nel corso della tua residenza ad Artport Tel Aviv, a partire da maggio 2014. A causa del conflitto scoppiato a luglio dello stesso anno nella Striscia di Gaza, sei stato costretto a lasciare Israele e a interrompere il lavoro. Mi racconti di più di questa esperienza?

Interfaith Diaries è un progetto cui pensavo da molto tempo. Ho una formazione cattolica, ho trentasei anni e in questa fase della vita sto rimettendo totalmente in discussione il mio rapporto con Dio. Ci sono momenti in cui penso sia fondamentale porsi delle domande in tal senso. Da diverso tempo scrivo un diario, uno strumento che mi consente di approfondire la mia dimensione interiore. Prima dell’invito di Vardit Gross, direttrice di Artport, non ero mai stato in Israele. Ho pensato subito che fosse un’opportunità per produrre un nuovo lavoro proprio sul tema della spiritualità. Dunque, sono partito con le migliori intenzioni. Inizialmente, credevo che Gerusalemme potesse accogliere al meglio questa ricerca. In realtà, non è così. Lo stato israeliano è molto giovane, il progresso sociale davvero accelerato, e il rapporto delle persone con la religione è piuttosto controverso. Io poi non desideravo esplorare la realtà delle comunità ortodosse. Al contrario, quello che mi premeva approfondire era la quotidianità della gente comune e il modo in cui si relaziona alla propria dimensione spirituale.

Valerio Rocco Orlando, Interfaith Diaries, 2014.

Dunque, persone che si stessero ponendo i tuoi stessi interrogativi, che rispecchiassero la tua esperienza personale.

Esattamente. Individui in qualche modo vicini a me. Anche se il mio lavoro mi porta in luoghi lontani – in Corea, in Islanda, negli Stati Uniti, a Cuba, in India o, come in questo caso, in Israele – cerco sempre di raccogliere e raccontare storie che siano affini al mio vissuto. Sin dal mio arrivo in Medio Oriente, ho spiegato a tutti che non era mia intenzione raccontare il conflitto o la realtà delle minoranze religiose; volevo piuttosto interagire con chi come me stesse mettendo profondamente in discussione la propria relazione con la dimensione spirituale. A Tel Aviv, all’inizio di giugno dello scorso anno, quando ho presentato il progetto, ho esordito dicendo: “I’m looking for someone who is in some sort of spiritual journey” [Sono alla ricerca di persone che stiano intraprendendo un viaggio in qualche modo trascendentale]. Questa open call includeva molte possibilità: non proponevo la ricerca di una tipologia specifica di individuo. Mi sono aperto a narrazioni diverse e ho cominciato a frequentare realtà alternative. Tra tutte, una sinagoga un po’ speciale, il cui rabbino accoglie chi non si riconosce più nella propria comunità d’origine per una serie di scelte personali. Ad esempio, coppie di donne omosessuali con bambini: storie distanti dalla famiglia ortodossa classica. Per raccontarti un aneddoto, tra queste persone ho conosciuto un ragazzo di ventotto anni che ha deciso di partecipare al progetto e condividere così la propria esperienza. Yarden è originario di un kibbutz vicino a Tel Aviv, dove anni fa si è sposato e ha avuto un bambino. A un certo punto della sua vita ha riconosciuto e accettato la propria omosessualità, decidendo di lasciare la famiglia per trasferirsi in città. Ora vive con un compagno a Tel Aviv e frequenta la sinagoga di cui ti ho appena parlato. Yarden mi raccontava che da ragazzo era solito camminare nei campi vicino a casa, di notte, e pregare. Una cosa che non può più fare e per cui prova una certa nostalgia. Quando gli ho chiesto, per questo nuovo film, di pensare a un luogo che rappresentasse il suo percorso interiore, mi ha parlato di queste passeggiate. L’idea è di girare una camminata notturna in uno di quei terreni – un lungo piano sequenza in cui lui porta per mano suo figlio. Una scelta nata da un dialogo costante e da una fiducia reciproca. Non ti nascondo l’entusiasmo di questo incontro. Ad ogni modo, non siamo ancora riusciti a girare questa scena perché, nel momento in cui è scoppiata la guerra, Yarden è stato chiamato come riserva ed è partito per Gaza.

Valerio Rocco Orlando, Eva, 2010. ISCP, New York.

Come è stato vivere in Israele in pieno conflitto, anche se per un breve periodo?

Non ho mai temuto per la mia sicurezza. Tuttavia, la quotidianità era completamente sottosopra, sebbene a Tel Aviv nessuno sia rimasto ferito. Quei due mesi sono stati per me un periodo di preparazione e ricerca. Sapevo che non avrei effettivamente girato o realizzato concretamente il progetto. Piuttosto, cercavo di comprendere come svilupparlo. Per la prima volta dopo dieci anni ho deciso di confrontarmi con un attore, scegliendo di collaborare con Saleh Bakri, nato in Palestina, con cittadinanza israeliana, uno dei firmatari del manifesto del BDS, movimento fondato da alcuni intellettuali palestinesi che boicottano Israele rifiutandosi di partecipare a produzioni governative. È stato molto difficile entrare in contatto con Saleh e cominciare a lavorare con lui: i fondi della mia residenza, infatti, provengono da una fondazione americana. Dopo una lunga serie di email, telefonate e tentativi di avvicinamento fallimentari, un giorno, finalmente, Saleh ha accettato di vedermi. Mi ha invitato a casa sua, ad Haifa, una città a nord del paese, vicino al Libano. La guerra era già cominciata e il viaggio è stato piuttosto complicato. Ricordo la vista meravigliosa sul porto dal suo terrazzo. Lì cominciai a esporre le mie idee, parlando in modo concitato, nella speranza di riuscire in poco tempo a incuriosirlo e persuaderlo a partecipare. Dopo avermi ascoltato senza intervenire, mi offrì un espresso dicendo: “Valerio, my friend, relax!”. Allora capii che non c’era bisogno di convincerlo. Si era documentato su di me e aveva già deciso di prendere parte al progetto. Quel giorno decidemmo di scrivere insieme il lavoro. Gli chiesi non tanto di recitare un ruolo o un personaggio, quanto di interpretare se stesso, invitandolo a farmi da guida, un po’ come ha fatto Virgilio per Dante. Doveva aiutarmi a incontrare le persone, israeliani e palestinesi, instaurando un dialogo con i partecipanti. Abbiamo iniziato a definire insieme il testo, fino a che mi sono reso conto che era impossibile andare avanti e perciò, a malincuore, ho deciso di rimandare le riprese. Non solo per le ovvie difficoltà sul piano emotivo e relazionale. Molti dei luoghi che dovevamo percorrere erano troppo vicini al conflitto. Ti parlo, per esempio, del deserto del Negev, poco distante da Gaza, dove mi sarebbe piaciuto girare una scena centrale del film. Avevo preso una macchina a noleggio, e guidando sulla strada abbiamo incrociato una serie di carri armati che venivano trasportati per preparare l’attacco di terra. Dormendo nel deserto, sentivamo il rumore delle bombe. Il progetto è stato interrotto e il budget di produzione congelato. Per ora lavoriamo a distanza. La mia intenzione è di tornare sul posto l’anno prossimo (nel 2015, nda) per riprendere tutti i contatti e per proseguire il lavoro.

Quale forma assumerà il lavoro finale? Sarà una videoinstallazione?

Interfaith Diaries sarà un lavoro diverso dagli altri. Come ti dicevo, innanzitutto lavorerò con un attore – e sono certo che Saleh Bakri sia la scelta giusta. È molto amato dalla gente del luogo, un attivista lucido e consapevole, una persona capace di ascoltare. Si tratterà di un film, un lungometraggio, adatto a essere mostrato sia in un museo sia in un festival o in un cinema. Non ci saranno grandi dialoghi, immagino scene con lunghe camminate. Credo che la ricerca spirituale alla base di questo lavoro, nella sua forma finale, emergerà soprattutto dal silenzio. Vedo quest’opera come una sorta di pellegrinaggio personale, in cui vengo accompagnato da individui con cui condivido un certo sentire e lo stesso atteggiamento di analisi interiore.

Hai studiato a Milano e a Londra. La regia è al centro del tuo lavoro. Nei tuoi video, collezioni una serie di storie e dirigi i contributi dei soggetti che interpelli nelle tue “inchieste”, ciascuna legata a un tema specifico: l’amore, l’educazione, la religione. Il risultato finale è un’equilibrata orchestrazione di volti e primissimi piani. Penso in particolare a The Sentimental Glance (2002-2007), una delle tue prime videoinstallazioni, composta dai ritratti in movimento di sei giovani donne legate al tuo vissuto personale.

Del cinema e del teatro mi hanno sempre affascinato le possibilità espressive del volto umano. Il ritratto, perciò, è sempre stato in un certo senso il mio principale campo di ricerca. Il viso fornisce un’opportunità di dialogo e di confronto. Tutti i miei video sono come degli autoritratti, anche se non compaio mai in scena e non si sente mai la mia voce. Tuttavia, la mia presenza è tangibile. Forse, l’impianto registico di tutti questi lavori – e non parlo solo dei video, ma anche dei libri, delle fotografie e delle mie installazioni – sta nell’empatia che si crea tra me e il soggetto. Per me, l’arte costituisce un percorso di conoscenza condivisa, un processo di formazione. In questo senso, l’empatia è uno straordinario veicolo di apprendimento.

Valerio Rocco Orlando, The Sentimental Glance, 2007.

Il montaggio, nei tuoi video, ricopre un ruolo fondamentale: attraverso la selezione e l’assemblaggio delle testimonianze degli individui con cui ti relazioni, l’opera si carica di un valore simbolico, sentimentale. Il che rende i tuoi lavori distanti anni luce dalla pura inchiesta sociologica.

Io non realizzo documentari: la mia ricerca è assolutamente poco scientifica. Parto in maniera emotiva e istintiva da un’esigenza di approfondimento personale; sono poi gli incontri con le persone che interpello a indicarmi la strada da seguire. Io pongo delle domande e metto in relazione le risposte: la mia idea di arte è una proposta che resta aperta. Il montaggio è il mezzo attraverso cui, in quanto artista, compio delle scelte; una di queste può essere quella di legare una storia a un’altra realizzando, per esempio, un campo-controcampo che nella realtà non è mai avvenuto. Così emerge la mia soggettività. Il cuore della regia avviene in fase di montaggio, tanto che nessun altro eccetto me può montare i miei lavori. Si tratta di un’assunzione di responsabilità, in un certo senso.

E che ruolo riveste lo spettatore nel tuo lavoro?

Un ruolo fondamentale. Il mio obiettivo è che gli interrogativi che pongo coinvolgano e stimolino lo spettatore, di modo che quest’ultimo possa entrare a far parte di quella piattaforma di riflessione, dialogo e confronto che è alla base della mia opera.

Citi spesso Jean-Luc Nancy e la sua nozione di “essere singolare-plurale”, ovvero l’idea per cui l’essenza della nostra esistenza sia la “co-esistenza”, il vivere insieme agli altri. Nei tuoi lavori esplori il concetto di identità e cerchi di comprendere fino a che punto l’individuo venga influenzato dal senso di appartenenza a una comunità più o meno piccola, come le coppie di innamorati in Lover’s Discourse (2010), gli studenti di What Education for Mars? (2011-2013) o gli artisti in residenza di The Reverse Grand Tour (2012).

Prima di tutto, non m’interessa lavorare con comunità enormi poiché quello che devo preservare – e sono fermamente convinto di ciò – è il rapporto personale uno a uno. Per me, il concetto di identità è fortemente in relazione con quello di comunità, e penso che l’arte e gli artisti abbiano grandi possibilità di azione su questo piano. L’intimità diviene la chiave di accesso alla verità.

Valerio Rocco Orlando, What Education for Mars?, 2011-2013.

Potremmo dire che le relazioni che instauri con le persone per realizzare i tuoi lavori contribuiscono alla definizione della tua identità.

Sì, di individuo e di artista. Questo avviene a partire da The Sentimental Glance, che è un grande affresco della mia formazione, un autoritratto attraverso i volti di alcune giovani donne che ho conosciuto nell’arco di alcuni anni. Si tratta di una produzione diversa rispetto alle ultime, in cui mi confronto con comunità lontane ed esotiche – basti pensare alla foresta indiana dove ho lavorato la scorsa estate con gli studenti della Valley School. Tuttavia, non riscontro grandi differenze rispetto alla metodologia degli altri lavori. In tutti quanti è forte il carattere personale, per me sono un’unica grande opera. Tanto che sogno di mostrare un giorno tutti questi video e film insieme: vorrei che lo spettatore entrasse in questo labirinto di storie: alcune sussurrate, altre parlate, mai urlate, dal carattere intimo, e allo stesso tempo sociale. Mi piace l’idea di coinvolgere il pubblico in un grande dialogo, in parte autobiografico, ma che di fatto racconta la vita degli altri.

Vedo il tuo lavoro come una forma di maieutica socratica: il dialogo, su cui si fonda la tua pratica, diviene strumento di crescita e conoscenza.

È proprio così. Il dialogo è un mezzo per guardarsi negli occhi, ascoltarsi ed entrare in profondità, in contatto con l’altro. Martin Buber parla di “sphere of the between”, dello spazio che si crea tra due persone nell’atto dell’incontro. Egli sostiene che quando due uomini si ritrovano faccia a faccia accade qualcosa di unico, che contribuisce a rimodellare l’identità dell’individuo. Io sono convinto di questo: tramite il confronto profondo con l’altro rimettiamo continuamente in discussione noi stessi; senza di esso, sarei come un pittore senza musa, tela e colori.

Per tornare al ruolo principale che il volto umano assume nei tuoi video, in più di un’occasione hai paragonato i visi ripresi dalla tua macchina da presa a dei paesaggi. Giuliana Bruno, con il suo Atlante delle emozioni, costituisce uno dei tuoi riferimenti letterari. Mi affascina molto la connessione tra corpo e paesaggio, anatomia e geografia, su cui pare basarsi il tuo linguaggio formale.

Ho sempre concepito il volto in rapporto con lo spazio. Nel momento in cui mi confronto con l’altro, il viso diventa un tessuto organico capace di registrare uno spettro di emozioni: in questo senso diviene paesaggio. Desidero che i miei video vengano mostrati su grandi schermi o attraverso proiezioni su larga scala non per una semplice ragione formale, ma perché il volto, attraverso il close-up, l’inquadratura ravvicinatissima sullo sguardo, diviene un luogo all’interno del quale lo spettatore può perdersi. Tali requisiti favoriscono una sorta di immersione emozionale, dal carattere catartico. Fin da piccolo, al cinema, mi perdevo nelle facce dei grandi attori. Non mi affascinava tanto la popolarità del personaggio, l’aspetto cosiddetto divistico, quanto i dettagli del viso e la sua espressione mimica. Nei miei video non riprendo mai il paesaggio naturale; piuttosto, inquadro lo scenario emotivo dell’incontro tra me e i miei interlocutori.

Valerio Rocco Orlando, Promenades, 2012. MACRO, Roma. Foto: Giorgio Benni.

Una sorta di cartografia emozionale, in cui il corpo umano – il volto – diviene mappa.

Esatto. E tutti questi volti, un giorno, quando riuscirò a mostrarli insieme, formeranno un paesaggio estremamente variegato, particolare e universale, legato alle esperienze vissute in prima persona in luoghi tanto diversi. Quando Heidegger parla della poesia di Friedrich Hölderlin, utilizza una metafora a cui sono molto affezionato, quella delle “lente passerelle”. Si tratta di ponti che non sembrano tali, poiché fanno parte dei luoghi tra cui stabiliscono il passaggio. L’esplorazione umana che compio attraverso il mio lavoro avviene percorrendo a fianco dell’altro queste “lente passerelle”. Esse connettono diversi elementi del paesaggio, favoriscono l’incontro, il dialogo e l’apertura – tutti processi che richiedono tempo e presenza costante, ma soprattutto fiducia reciproca, osservazione e ascolto. Si tratta, per l’appunto, di un viaggio lento, graduale.

Passiamo al ciclo di video sul tema dell’educazione, dal titolo What Education for Mars?

L’intero progetto è nato nel 2011, quando sono stato invitato a una residenza di sei mesi a Roma da Nomas Foundation. L’idea era quella di indagare le relazioni tra studenti e insegnanti all’interno del sistema educativo nazionale. A Roma ho dunque lavorato con gli allievi e i docenti del Liceo Artistico De Chirico, nella periferia cittadina. Gli stessi studenti sono poi diventati la mia troupe: mi hanno aiutato a sviluppare il progetto, a scrivere le domande, a realizzare le interviste e a fare le riprese. Ho presentato lo stesso progetto a Cuba, in occasione della XI Bienal de La Habana nel 2012 e, nell’estate del 2013, sono stato invitato come Visiting Professor alla Valley School della Krishnamurti Foundation, una scuola nella foresta indiana fuori Bangalore. Qui gli studenti vivono in un campus insieme agli insegnanti; non ci sono libri di testo, le classi sono verticali e raccolgono ragazzi di età, etnie e background diversi. L’insegnamento avviene unicamente attraverso il dialogo. Nel corso della mia permanenza in India, ho prodotto un nuovo video – il terzo capitolo della serie – con i giovani che seguivano il workshop. Durante le lezioni ho posto degli interrogativi, e al termine del soggiorno abbiamo girato le interviste. In occasione della mia mostra personale al Museo Marino Marini di Firenze, la prossima primavera (dal 20 febbraio al 9 maggio, nda), verrà presentato per la prima volta il ciclo nella sua interezza. Inoltre, grazie alla collaborazione con il dipartimento educativo del Museo, verrà organizzato all’interno degli spazi espositivi un laboratorio speciale della durata di due mesi che coinvolgerà un gruppo variegato di studenti fiorentini. L’obiettivo è quello di costruire insieme ai ragazzi un libro d’artista, un’opera collettiva che sia il risultato dell’osservazione dei video in mostra.

Oltre alla personale al Museo Marino Marini, quali sono i tuoi progetti futuri?

Fino al 6 gennaio si potrà vedere PAC di Milano una collettiva (ora conclusa, nda) dedicata alle interferenze tra arte e cinema in Italia, a cui partecipo con una chicca che pochi hanno visto: The Screen, un film del 2004 che vanta la prima apparizione sullo schermo di Alba Rohrwacher. Poi terrò un paio di mostre in due musei in Corea (tra cui The Sphere of the Beetween, in corso fino al 28 febbraio presso la Korea Foundation di Seul, nda), dove rimarrò fino a fine anno, grazie a un’International Artist Fellowship al MMCA di Seul. Per poi riprendere, finalmente, il progetto in Israele. Ti confesso che non è facile tenere insieme le fila di tutto. In ogni caso, sono sempre più consapevole di come questa strada sia in linea con la mia natura, e soprattutto quanto ogni nuovo incontro sia vitale per riattivare e coltivare questo percorso condiviso.

Valerio Rocco Orlando, Personale è Politico, 2011. Nomas Foundation Collection. MACRO, Roma.

Valerio Rocco Orlando, Lover’s Discourse (New York), 2010.

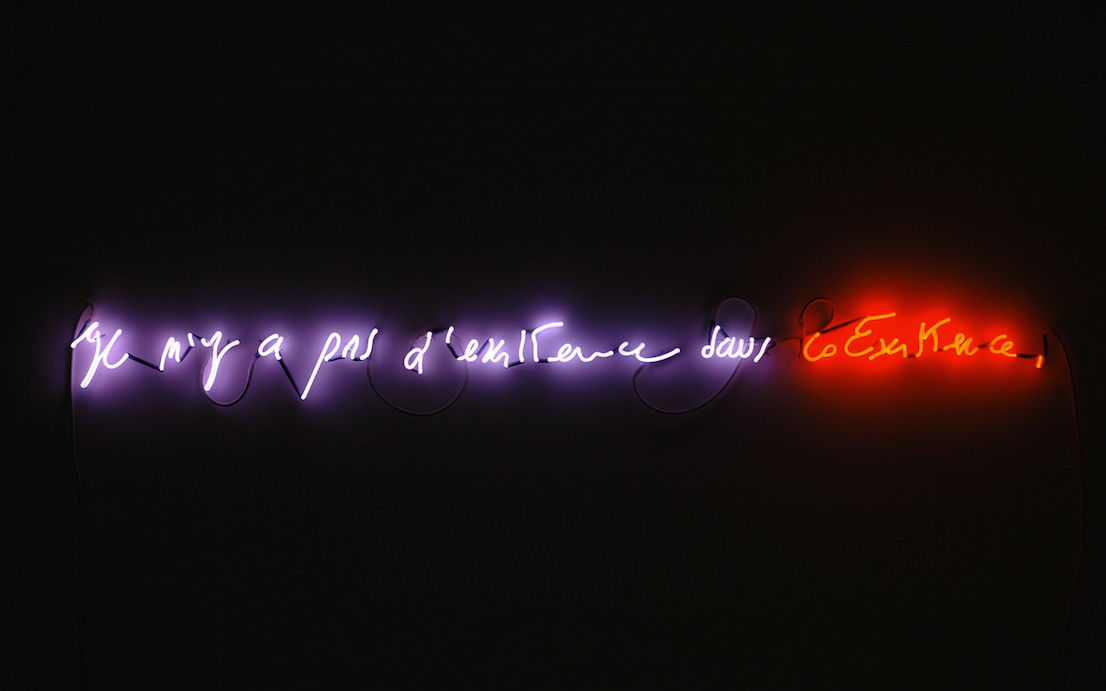

Valerio Rocco Orlando, Coexistence, 2010. Leksell Collection, Stockholm.

Valerio Rocco Orlando, Amalia, 2006.

Valerio Rocco Orlando, Un mundo mejor es posible, 2012.

Valerio Rocco Orlando, 14.12, Roma, 2011.