22 Maggio 2013

Non le ha viste nessuno. Fra gli altissimi grattacieli di Hong Kong, regoli architettonici dagli oltre cinquanta piani e dalle minuscole abitazioni, nessuno ci ha fatto caso. Quelle mutande ancora umide sono cadute dal davanzale striminzito di un 18esimo piano qualunque. Nessuno, in tutta la città, si è accorto di quell’indumento intimo. Tranne uno: Michael Wolf. Il fotografo tedesco, che vive a Hong Kong dal 1994, giustifica il colpo di genio, seduto, straniero fra cinesi, in uno di quei minuscoli ristoranti nei dintorni di Sheung Wan. Spiega l’idea che sta alla base di ogni suo progetto, dagli scatti sulla biancheria perduta Lost Laundry, esposto all’ultima Biennale di Architettura e Urbanistica di Hong Kong e Shenzhen, a quelli sugli Dei della Terra, appena pubblicati nel libro Small God Big City per Peperoni Books e protagonisti di una mostra alla Galerie Wouter van Leeuwen di Amsterdam.

Partiamo da un dettaglio anche noi: la tua mano sinistra. Sei mancino, e come tutti i mancini che si rispettino utilizzi l’emisfero destro del cervello, sede di creatività, intuizione e delle funzioni percettivo-spaziali immaginative, che per un fotografo rappresentano un dettaglio non da poco. Com’è che, a un certo punto, ti viene un’idea?

Mentre tutti guardano da una parte, io mi accorgo del dettaglio, quel qualcosa di unico che nessuno aveva notato. Ne vedo uno, poi un altro e un altro ancora fino a quando quegli scatti diventano una serie e la serie poi diventa un progetto. Non ho un unico grande schema iniziale, la mia mente segue la pancia, è una cosa inconscia, nulla di premeditato.

Nato a Monaco nel 1954, sei cresciuto in Europa, Canada e Stati Uniti, e hai studiato con il maestro Otto Steinert alla Folkwang School di Essen – da cui è uscita anche Pina Bausch – e alla Berkeley in California. Come fotoreporter, hai vinto per ben due volte il World Press Photo, nel 2005 e nel 2011, e hai collaborato per otto anni con il settimanale tedesco Stern. Dal 2001 hai scelto di dedicarti ai tuoi progetti artistici. Cosa sognavi di diventare da piccolo?

Quando ero piccolo non avevo un sogno preciso. L’unica cosa che mi interessava era il mercatino delle pulci. Ero capace di starci delle ore, insieme a mia madre, mentre mio padre aspettava in macchina infuriato. Un tempo collezionavo sassi; oggi, in un certo senso, colleziono scatti. Diciamo che sono un collezionista patologico che ha paura di annoiarsi. La serie Bastard Chairs dedicata alle sedie originali scovate in tutta la Cina, non era altro che una collezione: ne ho fotografata una, poi due, quindi cento. Il dettaglio però ha un profondo simbolismo, perché sedersi nel Regno di Mezzo non è come farlo nel resto del mondo, ha un suo significato metaforico. Qui le loro sedie hanno un solo e unico intento: la funzionalità. Lo dico sempre: è fare design, ma senza design. Non solo, dopo averle fotografate, me le porto a casa e le conservo tutte. Accumulo oggetti perché sono in grado di raccontare storie.

Street View, Fuck You #10, 2010. Foto: © Michael Wolf.

Hai immortalato ogni angolo del globo terrestre, e alla fine hai scelto Hong Kong: il porto profumato, la capitale della finanza asiatica, una metropoli con oltre sette milioni di abitanti.

Non sapevo con esattezza dove sarei finito. Nel 1993, con mia moglie ho lasciato la Germania, ma nessun posto mi convinceva. Arrivato a Hong Kong nel 1994, ogni centimetro del mio corpo ha detto sì. Per due ragioni fondamentali: la cucina e la vicinanza con la Cina. Nel 1995 la Cina mi affascinava, era una tana, misteriosa e mistica, con le sue difficoltà e un’enorme differenza culturale rispetto all’Europa: là un occidentale rimane sempre uno straniero. A Hong Kong invece è diverso, perché ci sono tanti immigrati e non c’è mai intimità. Hong Kong è una città ricca di paradossi, non ti annoia mai, come invece potrebbe essere a Parigi.

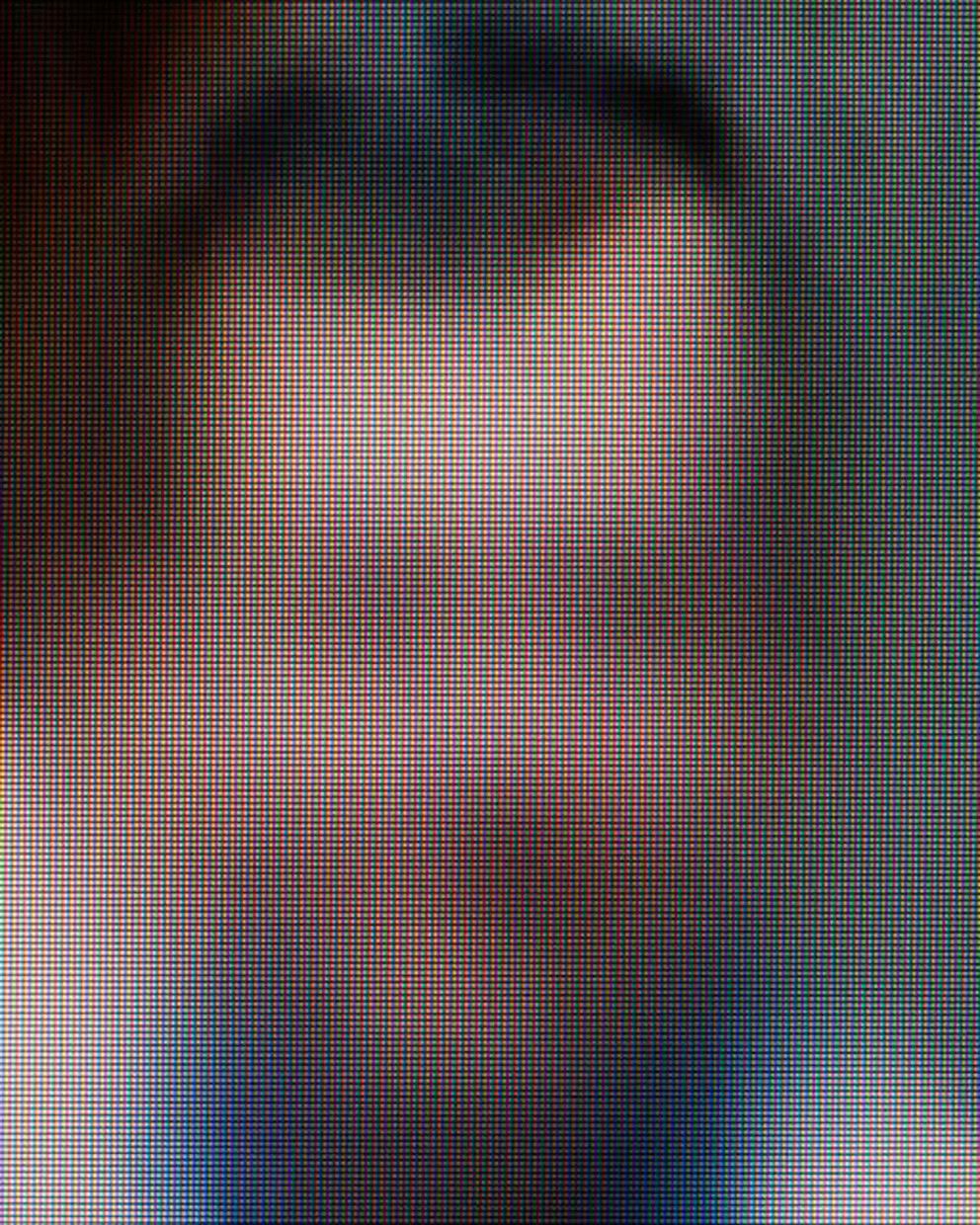

A proposito di Parigi, nel 2011 ha fatto discutere l’utilizzo che hai fatto di Google Street View per realizzare un progetto che ti è valso una menzione d’onore al World Press Photo. Come è stato sviluppare quel progetto davanti a un computer dall’inizio alla fine?

Sono rimasto seduto per ore e ore a scandagliare la mappa di Parigi, ci ho messo sei mesi e sono nati A Series of Unfortunate Events, Fuck You e Portraits. Si è trattato di un lavoro concettuale e sperimentale. Quello che Google fa con la vita delle persone è incredibile, non riuscivo a credere che potesse esserci una telecamera in certi momenti: dall’infarto in mezzo a una strada, alla signora chinata a far pipì, all’aria aperta.

Dal fotogiornalismo all’arte fotografica. Quanto coraggio ci vuole per fare una scelta del genere?

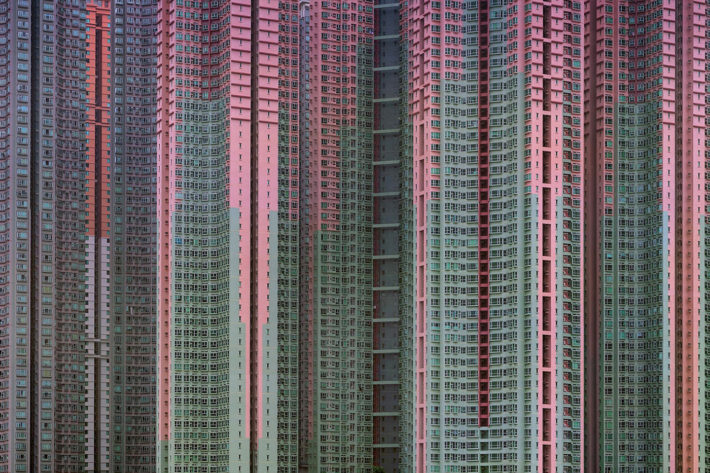

Sono stato fortunato, le persone felici sono sempre fortunate. Il bello di essere artista è che sei totalmente libero, con l’arte puoi fare qualsiasi cosa. Il mio focus principale sono, da sempre, le megalopoli. Uno dei miei primi lavori è stato Architecture of Density, sulle architetture di Hong Kong. Tutto dipende dall’aspetto umano. Anche le architetture, con le loro strutture affascinanti, hanno una forte componente umana. Se guardi da lontano queste fotografie sembrano astratte, ma poi ti avvicini e noti pantaloni, biancheria intima, magliette: ti rendi conto che dietro ogni finestra si nasconde una persona.

C’è una simbiosi fra pubblico e privato, e in una città come Hong Kong è ancora più evidente.

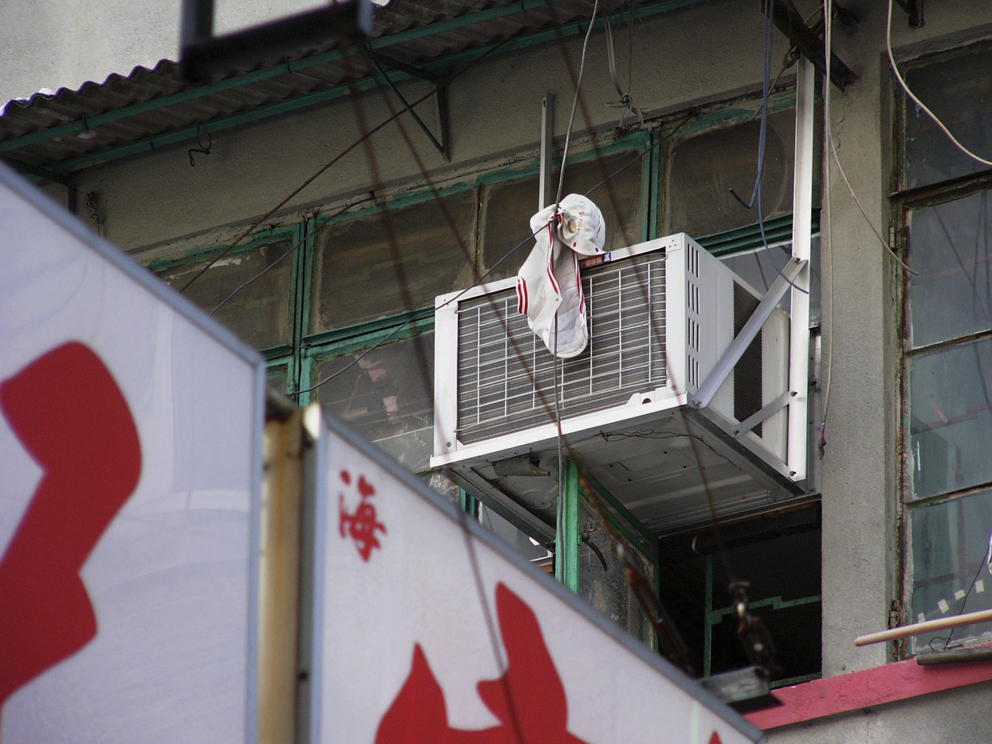

C’è un legame molto stretto fra pubblico e privato. In Lost Laundry, per esempio, il privato diventa parte integrante del paesaggio urbano, ti può raccontare qualcosa della città stessa. A Hong Kong è vietato stendere i panni fuori, perché per il governo è una vergogna mostrare all’esterno quello che di più intimo possiedi: il tuo reggiseno, il tuo slip, i tuoi panni sporchi insomma. Se negli Usa o in Europa stendono i panni su terrazze e cortili, qui non hai nulla.

Tokyo Compression, 2010. Foto: © Michael Wolf.

Fra i vari progetti, pezzi diversi di un unico puzzle, c’è un unico senso collettivo. Qual è il progetto che hai più a cuore?

100X100. Una serie, anche questa, che immortala l’interno di piccole case (100 piedi equivalgono all’incirca a 30 metri quadrati), dove vivono anche dieci persone. Più che uno shooting, era piuttosto un rituale: bussavo, chiedevo il permesso e scattavo. Facevo a tutti le stesse quattro domande su età, lavoro, casa e famiglia. In questo caso la fotografia ha svelato l’idea di comunità, di sopravvivenza, ma allo stesso tempo di dignità. Tutti avevano una sedia, un calendario, un orologio, un cooker per il riso: ogni oggetto ti racconta qualcosa, dipende dall’occhio con cui lo guardi: dal punto di vista sociologico, dell’architettura o del design.

È appena uscito in questi giorni il tuo Small God Big City per Peperoni Books.

Small God Big City è un photobook che prosegue nella celebrazione della cultura vernacolare di Hong Kong. Gli scatti immortalano i piccoli santuari degli dei della Terra, divinità bastarde e secondarie, architetture custodi di un patrimonio del passato, ma all’interno di una megalopoli velocissima.

Altra metropoli, invece, per uno dei tuoi lavori più famosi: Tokyo Compression. La densità è quella umana, intrappolata nelle ore di punta di Tokyo, in cui si avverte un senso di immobilità caotica e di sofferenza. Potrebbe essere uno dei dieci luoghi da non perdere di Tokyo, da annoverare in ogni guida turistica: qual è la fermata metropolitana?

Non lo dirò mai. Questo è uno di quei piccoli segreti che non bisogna rivelare mai. Altri segreti della fotografia? Tornare nei posti: ancora, ancora e ancora. La fotografia alla fine dei conti è l’unico mezzo che abbiamo per documentare le cose, per fissare un punto preciso e concreto, senza quel margine d’immaginazione che è presente nella scultura e nella pittura. Fra dieci anni, potremo vedere come eravamo: il passato è fondamentale perché noi siamo il frutto del passato.

Uno dei tuoi ultimi progetti, Window Watching, ha fatto un certo scalpore. Cosa vedevi dalla finestra sul cortile accanto?

In realtà, dalla finestra non si vedevano cose così eccitanti, come rapporti sessuali o omicidi: a Hong Kong in tanti giocano con l’iPad o leggono un libro. Il South China Morning Post mi ha duramente attaccato per violazione della privacy, ma non avevo binocoli o altro, mi limitavo a fotografare quello che vedevo. Non è colpa mia se le case sono così vicine le une alle altre, gli architetti dovrebbero rifletterci.

Night #19, 2005. Foto: © Michael Wolf.

Transparent City #62, 2007. Foto: © Michael Wolf.

Transparent City #02, 2007. Foto: © Michael Wolf.

Architecture of Density #108, 2009. Foto: © Michael Wolf.

Architecture of Density #39, 2005. Foto: © Michael Wolf.

Dalla serie 100×100, 2007. Foto: © Michael Wolf.

Street View, A Series of Unfortunate Events #07, 2010. Foto: © Michael Wolf.

Lost Laundry #04, 2012. Foto: © Michael Wolf.

Street View, A Series of Unfortunate Events #23, 2010. Foto: © Michael Wolf.

Paris Rooftops #04, 2014. Foto: © Michael Wolf.

Street View, Portraits #19, 2010. Foto: © Michael Wolf.

Tokyo Compression #05, 2010. Foto: © Michael Wolf.