22 Aprile 2013

A grande richiesta, abbiamo deciso di pubblicare sul sito le lunghe e straordinarie interviste apparse sul magazine cartaceo dal 2009 al 2011. Quaranta trascinanti conversazioni con i protagonisti dell’arte contemporanea, del design e dell’architettura. Una volta alla settimana, un appuntamento da non perdere. Un regalo. Oggi tocca ad Francesco Vezzoli.

Klat #01, inverno 2009-2010.

Intervistare Francesco Vezzoli non è semplice. Intanto perché essendo un artista nomade, per vocazione o necessità, e non esistendo alcuno studio in cui presentarsi con una lista di domande e il registratore, è necessario inseguirlo nei meandri della rete, spesso con molti fusi orari di distanza. Ma soprattutto, perché Vezzoli è interessato sopra ogni altra cosa ai media, ai loro meccanismi nascosti e al loro potere. E nel suo percorso lavorativo ha imparato a conoscerne e a maneggiarne, con grande abilità, gli aspetti più differenti. L’ingranaggio che ruota attorno alla creazione di un successo è materia primaria di osservazione e di ricerca per questo autore. In fondo, anche quando Vezzoli aveva scelto il ricamo, ci stava svelando il corredo iconografico di alcuni protagonisti del suo e del nostro immaginario. Dalla performance di Veruschka alla Biennale di Venezia curata da Szeemann nel 2001, fino all’edizione del 2007 – quando il Padiglione Italia era parzialmente occupato dai grandi schermi che rimandavano le retoriche, magistrali immagini di Sharon Stone e Bernard-Henry Lévy interpreti di Democrazy –, il lavoro di Vezzoli non ha mai perso di mira il vero obiettivo della propria ricerca: la costruzione e la decostruzione di una figura pubblica. Che si tratti di una modella dei tempi d’oro, di un aspirante abitante della Casa Bianca o di un’icona dell’arte al femminile poco importa. Tutto dipende da come si è in grado di ottenere i propri 15 minuti di celebrità e di trasformarli in qualcosa di stabile e definitivo. È parte integrante del lavoro di Francesco Vezzoli, non a caso, la conquista di personaggi del mondo dello spettacolo da coinvolgere nelle proprie performance. E non dovete guardare alla situazione attuale, quando essere richiesti da Vezzoli per un video è diventato quasi un must per le celebrities di mezzo mondo. Bisogna considerare gli esordi, quando, alle prese con i primi lavori, riuscì a convincere Helmut Berger a baciarlo per un ripensamento di Dinasty, o Silvana Mangano a ricamare nel video intitolato OK, the Praz is right! Da quel momento, in cui il ricamo era il b-side privato e uncool della fama cinematografica, per arrivare a Sharon Stone, ci sono volute le partecipazioni a tre biennali veneziane e quella al Whitney Museum, le personali al New Museum of Contemporary Art di New York, al Castello di Rivoli e alla Fondazione Prada, e una produzione hollywoodiana per il Trailer for a Remake of the Gore Vidal’s Caligula. Nel frattempo, è emerso il vero interesse di Vezzoli, irriducibilmente disimpegnato e irrimediabilmente sedotto (o corrotto, secondo altri) dal fascino della celebrità: svelare il gioco sapiente nascosto dietro l’immagine vincente che ci viene presentata. Un interesse che gli ha permesso di costruire una magnifica allegoria della fama e del potere, della loro paziente costruzione e dell’inevitabile caducità.

Francesco Vezzoli, Trailer for a Remake of Gore Vidal’s Caligula, 2005. Courtesy: Castello di Rivoli, Museo d’Arte Contemporanea, Rivoli (Torino). Foto: Matthias Vriens.

Vorrei che cominciassi a raccontare come funziona il processo creativo di un artista contemporaneo che tu incarni alla perfezione. Nessuno studio, viaggi continui, idee vagliate con un collaboratore di lunga data.

Sono un artista nomade che si sposta ovunque senta il bisogno di stare. Non ho uno studio in una città precisa e neppure una casa. Tutto quello che guadagno lo reinvesto in nuovi progetti. In questo continuo movimento, chiaramente, ho bisogno di un punto di riferimento stabile. Luca lavora con me da molti anni, eravamo compagni di liceo, e svolge la funzione di editor: tiene l’archivio, la raccolta di materiali e di informazioni. Io giro a lui delle idee e ne discutiamo. Gli spunti per i progetti e i lavori vengono filtrati, confrontati, semplificati, in modo da averne una visione più chiara.

Dunque i progetti definitivi nascono da un confronto serrato tra i due diversi modi di osservare un tema, un’idea.

Torno dai miei viaggi pieno di stimoli e di idee e Luca mi aiuta a metterli in forma. È quello che accade anche in ambito editoriale: il nostro lavoro in tandem può essere paragonato a quello delle case editrici. Da una parte c’è lo scrittore che crea il suo libro, dall’altra l’editor che lo ammonisce quando non viene rispettata una misura.

Per affrontare il corpus ormai abbastanza vasto del tuo lavoro, vorrei cominciare dalla tecnica che ti ha reso noto: il ricamo. Tecnica che in Italia, forse, ancora oggi più ti contraddistingue. Come la vivi? La trovi ancora attuale? Ti interessa, oppure quello strumento per sconfiggere la solitudine non è più parte del tuo presente?

La tecnica è rimasta mia, l’ho scelta inizialmente perché per me il ricamo rappresentava il grado zero della pittura. C’è la pittura, poi l’acquarello, quindi il ricamo: l’aspetto meno nobile, più quotidiano che una tecnica figurativa possa raggiungere. Inoltre, c’è un sottotesto psico-sessuale molto sentito, soprattutto in Italia: i miei lavori vengono spesso inquadrati all’interno dell’iconografia gay. In seguito, ho capito che questa interpretazione aveva a che fare con una mancanza di discussione critica sull’argomento, e non con un’analisi specifica della mia personalità artistica. Nella scena italiana non ci sono molti artisti che hanno affrontato questo tipo di immaginario. Pensando alla genealogia classica: Burri, Fontana, l’Arte Povera, la Transavanguardia, non c’è nessuno che se ne sia occupato direttamente. Il mio ricamo è una metafora, se vuoi una parodia, di un linguaggio tipicamente gay. Quindi, all’interno di una tradizione artistica molto machista, questo aspetto del mio lavoro rimane un nodo comunque inedito, sia in senso positivo sia negativo.

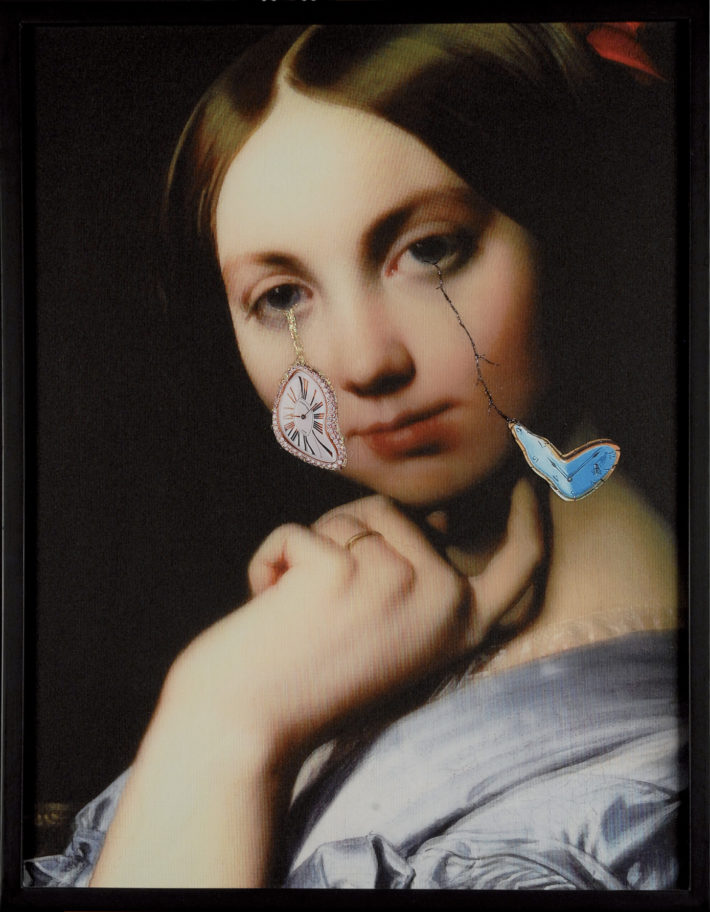

Francesco Vezzoli, Time, Clock of the Heart (after Ingres), 2008. Courtesy: Galerie Yvon Lambert, Paris.

Parliamo dei curatori con i quali hai lavorato: sono tra i più importanti della storia recente iniziando da Harald Szeemann, che ti ha invitato alla tua prima Biennale, dove hai realizzato la celebre performance di cui era protagonista la modella Veruschka. È stato lui a darti fiducia nel tuo lavoro.

A dire il vero, il primo curatore a credere nel mio lavoro è stato Paolo Colombo. Le prime cose le ho fatte con lui al Centre d’Art Contemporain di Ginevra, mi aveva selezionato per una mostra intitolata Fatto in Italia. Allora non ero ancora ufficialmente un artista. Colombo è stato la prima persona a credere nel mio lavoro, Szeemann è venuto dopo.

Come’è andata con lui?

Alla Biennale di Venezia del 2001 è stato Szeemann a scegliere di esporre i ricami. C’erano anche i video, ma lui ha puntato, paradossalmente, sul ricamo. Dico paradossalmente perché rappresenta l’aspetto del mio lavoro con cui la critica, o almeno parte di essa, ha sempre avuto dei problemi. Con lui c’è stato un rapporto molto sereno.

Quella, comunque, è stata un’occasione fondamentale nel tuo percorso, mi ricordo che tutti parlavano del tuo progetto.

Certamente. Partecipare alla Biennale di Venezia rappresenta per un artista un’opportunità straordinaria per far conoscere il proprio lavoro a un numero di persone molto ampio. Quando ho partecipato alla Biennale curata da Harald Szeemann davvero pochi, anche tra gli addetti ai lavori, sapevano chi fossi e cosa facessi, dunque è stato importante. In quella occasione, poi, la presenza di Veruschka che ricamava il proprio ritratto aveva scatenato delle reazioni fortissime. Ricordo il direttore di un museo che mi aveva aggredito dicendo che il mio lavoro rappresentava uno sfruttamento… Anche le reazioni più negative, per me, sono uno stimolo forte, per questo preferisco le mostre nei musei rispetto alle personali in luoghi privati, come per esempio le gallerie.

Francesco Vezzoli, Self-portrait with Vera Lehndorff as Veruschka, in collaborazione con Vera Lehndorff e Gianpaolo Barbieri, 2001.

Puoi indicare la figura di un curatore che ti ha stimolato particolarmente nel tuo lavoro?

Mi è piaciuto molto lavorare con Chrissie Iles, curatrice al Whitney Museum, che vanta una grande conoscenza della storia del cinema e della video arte. È una persona straordinaria. Into the Light, la mostra dedicata alla videoarte americana che curò, mi diede l’occasione di vedere, per la prima volta installato su pellicola, il video split-screen di Warhol Lupe, che poi m’ispirò nell’ideazione di The End of the Human Voice con Bianca Jagger. Chrissie Iles è inoltre una persona che mi tranquillizza molto nel lavoro, perché non ha problemi con la presenza di star all’interno dei miei progetti.

Credi davvero che negli Stati Uniti qualcuno abbia delle remore riguardo alla presenza di celebrities nei tuoi video?

Diciamo che il mio lavoro tende a provocare delle reazioni forti, ed è un aspetto che mi piace e del quale vado fiero. Ma a volte questo processo si complica, scatenando una forma di resistenza, di fastidio.

Raccontaci le differenti reazioni davanti ai tuoi video o alle tue installazioni. Immagino che ci siano grandi distanze tra generazioni, per esempio, nella comprensione del tuo lavoro.

Per quanto riguarda le generazioni più giovani, l’apprezzamento o il fastidio per il mio lavoro prescinde totalmente dall’utilizzo delle celebrities. Per un ragazzo di 25 anni la presenza di una star in un mio video è un fatto, ma non viene considerata una sfida al pensiero critico, come è stato vissuto altrimenti. Questo contemporaneamente mi piace e mi mette in crisi.

Perché?

Perché mi rendo conto che non basta la presenza di una star a causare attrito o a provocare una reazione forte. Contemporaneamente, questo significa che le star ormai sono un veicolo di significato e un simbolo contemporaneo in sé. Qualcosa l’ho azzeccata!

Francesco Vezzoli, Democrazy, set, 2007. Foto: Matthias Vriens.

Ci sono anche grandi differenze di reazione al tuo lavoro in Europa e negli Stati Uniti, vero?

Decisamente. Un caso sintomatico si è verificato in occasione della doppia esposizione di Trailer for a Remake of Gore Vidal’s Caligula. Questo lavoro è stato esposto prima alla Biennale di Venezia e poi alla Whitney Biennial a New York. A Venezia, tutti quelli che entravano nella sala dove veniva proiettato il video si divertivano moltissimo.

A New York, invece, non rideva proprio nessuno.

Come mai ti sei allontanato dagli Stati Uniti?

In questo momento non sento alcuna necessità di vivere stabilmente in America. Mi sposto continuamente nei luoghi che mi attirano. Gli americani sembrano particolarmente provati dalla crisi. Noi europei siamo storicamente abituati a confrontarci con problemi economici, sociali e dissesti finanziari.

Francesco Vezzoli, Surrealiz (Who’s afraid of Salvador Dalí?), 2008. Courtesy: Gagosian Gallery, New York.

In progetti abbastanza recenti ti sei dedicato moltissimo a comprendere i meccanismi che regolano la politica e la società americane. Per la penultima Biennale di Venezia, su invito di Ida Gianelli, hai realizzato Democrazy, un finto spot elettorale per le primarie. A guardarlo adesso, un anno dopo le elezioni più seguite e appassionanti degli ultimi tempi, che hanno portato alla vittoria di un candidato, Barack Obama, in cui in pochi credevano, Democrazy appare particolarmente riuscito.

In quel progetto m’interessava capire come si costruisce la mistica di un personaggio, fino a farlo diventare The One: l’uomo o la donna che tutti vogliono votare. Capire insomma come lavorano quelle squadre che riescono, con la scelta di una frase, di uno slogan o di un look, a intercettare le preferenze di milioni di elettori. Un altro elemento dal quale sono partito è stata la considerazione della progressiva “americanizzazione” della politica italiana: ho voluto guardare agli Stati Uniti dove lo spettacolo e i meccanismi politici sono strettamente legati, per capire anche l’Italia. Dal numero zero di un talk show che non sarebbe mai andato in onda, come I comizi di non amore, passando per un trailer di un film che non si sarebbe mai realizzato, mi era sembrato perfetto lo spot elettorale per un’immaginaria campagna presidenziale.

Dato questo interesse per la comunicazione politica e la tua assidua frequentazione degli Stati Uniti, cosa ti è rimasto delle ultime elezioni americane?

Sono felice della vittoria di Obama, ma non riesco a condividere più di tanto l’entusiasmo generale, perché non credo che interverranno profondi cambiamenti. La natura corrotta del potere è rimasta identica dall’inizio della storia umana. Certo, la campagna di Obama è stata studiata alla perfezione, ha avuto una madre putativa straordinaria come Oprah Winfrey, la donna più potente del giornalismo americano, e i risultati sono stati eccezionali.

La stretta relazione tra entertainment e politica sembra parzialmente ridimensionata in questo periodo di crisi, in cui si assiste allo sforzo di essere pragmatici, di guardare al risultato. Credi che in qualche modo questo momento di recessione economica globale possa coinvolgere anche il tuo lavoro?

Assolutamente no! Il mio lavoro è una riflessione sui media e mi sembra che Hollywood e la televisione siano le uniche industrie che continuino a funzionare!

A proposito del tuo atteggiamento verso l’industria dello spettacolo, attualmente sei in mostra con un’esposizione in cui sei accostato a un personaggio che ha capito molto presto l’importanza di curare questo aspetto del proprio lavoro…

Si tratta di una mostra al Moderna Museet di Stoccolma inaugurata lo scorso settembre, che si intitola Dalí Dalí Featuring Francesco Vezzoli. È strutturata come un normale percorso espositivo dedicato al maestro surrealista, che poi si apre in una concisa e ironica retrospettiva, in chiave surrealista, del mio lavoro.

Francesco Vezzoli, Salvador Dalí, 1998. Collezione privata.

Immagino con facilità, osservando il tuo percorso, il perché tu possa avere interesse per Dalí. È stata una tua scelta quella di organizzare questo “incontro”?

In realtà, contrariamente a quanto avviene di solito, non è stata una mia scelta. Sono stati i curatori, John Peter Nilsson e Caroline Corbetta, a concepire il parallelo tra il mio mondo e quello di Salvador Dalí. Per me è il coronamento di un sogno, perché Dalí mi ha sempre affascinato come artista. E mi interessa moltissimo soprattutto in relazione ad Andy Warhol. Nell’ultima fase della sua vita, Dalí ha senz’altro influenzato Warhol, anche perché si frequentavano. C’è in questo rapporto la nascita dell’idea del branding d’artista, della partecipazione ai programmi televisivi, della creazione di profumi, della promozione pubblicitaria. Recentemente, questa reciproca influenza è stata oggetto di studi sia negli Stati Uniti sia in Europa. Penso alla mostra curata da Eva Meyer-Hermann a Londra sul rapporto di Warhol con la televisione. È un’inversione di tendenza notevole, perché finora il tardo Dalí, con il suo lato oscuro, non è mai stato preso in seria considerazione dalla critica, soprattutto in Europa, dove si faticava a riabilitarlo per problemi etici. L’idea di essere abbinato a lui per me è un grandissimo onore, tanto più in un ambiente museale come il Moderna Museet, assolutamente impeccabile.

Vorrei parlare della tua recente mostra presso la galleria Gagosian di Roma. La tua attenzione al mondo dei media era al centro dell’esposizione romana, dove dietro un progetto che si presentava come il lancio di un profumo d’artista, la riflessione ruotava attorno alla femminilità, ai piaceri e alle difficoltà dell’esistenza in rosa. Lee Miller, Frida Khalo, Louise Nevelson, Eva Hesse: perché hai voluto trasformare la Galleria Gagosian in un Pantheon di artiste del Novecento?

Mi interessava, come spesso accade nel mio lavoro, mescolare le carte e usare come testimonial del mio profumo artiste estremamente differenti, accostando il sacro e il profano. Ho scoperto, proprio facendo una ricerca per questo progetto, che non c’era una grande scelta: pensavo di trovarmi in imbarazzo e invece, una volta escluse le artiste che hanno lavorato in coppia con il proprio compagno e le moltissime muse, non avevo che da selezionare circa dieci protagoniste. Una dinamica profondamente maschilista ha ridotto drasticamente, nella storia, il numero di artiste dotate di un’immagine forte. Le icone femminili nella storia dell’arte sono talmente poche da poter essere riunite nella mia mostra romana.

Al centro della Galleria Gagosian, a completare l’installazione principale, il visitatore trovava una vera e propria bottiglia di profumo, Greed, che se non sbaglio è la tua prima scultura…

È stata proprio la specificità dello spazio espositivo, così circolare, a suggerirmi la necessità di creare un centro attraverso un elemento scultoreo. E che scultura potevo realizzare se non la bottiglia del profumo che non esiste? Mi è parsa in linea con il mio lavoro precedente: trailer, spot, numeri zero per film, programmi televisivi, elezioni che mai si sarebbero realizzate. Ho voluto materializzare un’assenza, un profumo inesistente, in un luogo circolare, concreto, particolarmente definito.

Francesco Vezzoli, Greed, The Perfume That Doesn’t Exist, 2009. Courtesy: Gagosian Gallery, New York.

Bella la bottiglia. A chi, come noi, è nato negli anni Settanta, sarà facile riconoscere in essa uno di quei campioni giganti che si mettevano nelle vetrine dei negozi…

Infatti! Ho preso come esempio l’Eau de Voilette di Marcel Duchamp, un ready-made del 1921, ma ne ho immaginato una versione decisamente meno raffinata e dunque ho pensato di utilizzare il cristallo al posto del vetro soffiato, per farne proprio uno di quei modelli da vetrina che si usavano soprattutto negli anni Settanta. Non volevo però esagerare troppo, facendone una scultura pop, e neppure renderla talmente piccola da trasformarla in un gioiello. Mi è venuto in soccorso un ricordo d’infanzia: le misure sono proprio quelle delle magnum utilizzate nelle profumerie di una volta.

In mostra era presente anche uno spot firmato da Roman Polanski. Hai sempre detto che non ti senti affatto un regista; per questo hai scelto di coinvolgere un altro autore piuttosto che affrontare personalmente la regia?

Mi piaceva l’idea di collegarmi ai primi tre video del mio percorso, An Embroidered Trilogy, la cui regia era di John Maybury, Carlo Di Palma e Lina Wertmüller. Ma intendevo anche dichiarare, in un momento in cui molti artisti della generazione precedente alla mia realizzano film di grande successo – come Julian Schnabel e Steve McQueen –, che girare video non è quello che mi interessa, né mi riesce molto bene. Piuttosto, mi piacerebbe fare il produttore, oppure occuparmi del casting: credo che un artista in questo ruolo potrebbe ancora creare una vera discussione, ed è questo a mio parere il ruolo dell’arte.

Ritieni che l’arte contemporanea possa o debba essere ancora provocatoria?

Provocare è molto difficile, perché tutti giocano con un’identità multipla, pubblica e privata… È come un gioco di ruolo, ed è ciò che in fondo m’interessa dall’inizio del mio percorso. Penso che l’unica vera provocazione sia svelare un pizzico di verità: ci sono delle maschere, che il sistema impone, che qualche volta è bello togliere.

Questo desiderio di svelare i meccanismi che regolano il mondo della comunicazione e dello spettacolo mi sembra sempre più evidente nell’evoluzione del tuo lavoro. La dimensione politica della tua ricerca è un elemento importante, anche nelle mostre in galleria.

Certo, nella mostra romana alla galleria Gagosian ho continuato ad analizzare la presenza dei media nella nostra cultura. Quel che più mi attrae è l’elemento della comunicazione all’interno della politica. Da bambino volevo fare il giornalista, e ora credo che il mio lavoro possa essere interpretato anche in quest’ottica. A Londra ho visto più volte David Frost, il giornalista che è riuscito a intervistare Nixon, facendolo parlare dello scandalo che lo coinvolgeva. Probabilmente, in quel leggendario colloquio i mezzi utilizzati non sono stati ortodossi, ma è riuscito a realizzare qualcosa di straordinario. Come un giornalista, cerco di andare a fondo nell’argomento, puntando allo scoop, fino a sporcarmi le mani: so creare una notizia, mettendo insieme personaggi in un grande teatro mediatico. All’interno del gioco, mi riservo un ruolo, ma le interpretazioni sociali le lascio agli altri.

Francesco Vezzoli, Francesco by Francesco: before & after, 2002. In collaborazione con Francesco Scavullo.